अव्यय की परिभाषा, भेद और उदाहरण

अव्यय की परिभाषा : Avyay in Hindi:- आज के इस लेख में हमनें ‘अव्यय की परिभाषा’ से सम्बंधित जानकारी प्रदान की है। यदि आप अव्यय की परिभाषा से सम्बंधित जानकारी खोज रहे है? तो इस लेख को शुरुआत से अंत तक अवश्य पढ़े। तो चलिए शुरू करते है:-

अव्यय की परिभाषा : Avyay in Hindi

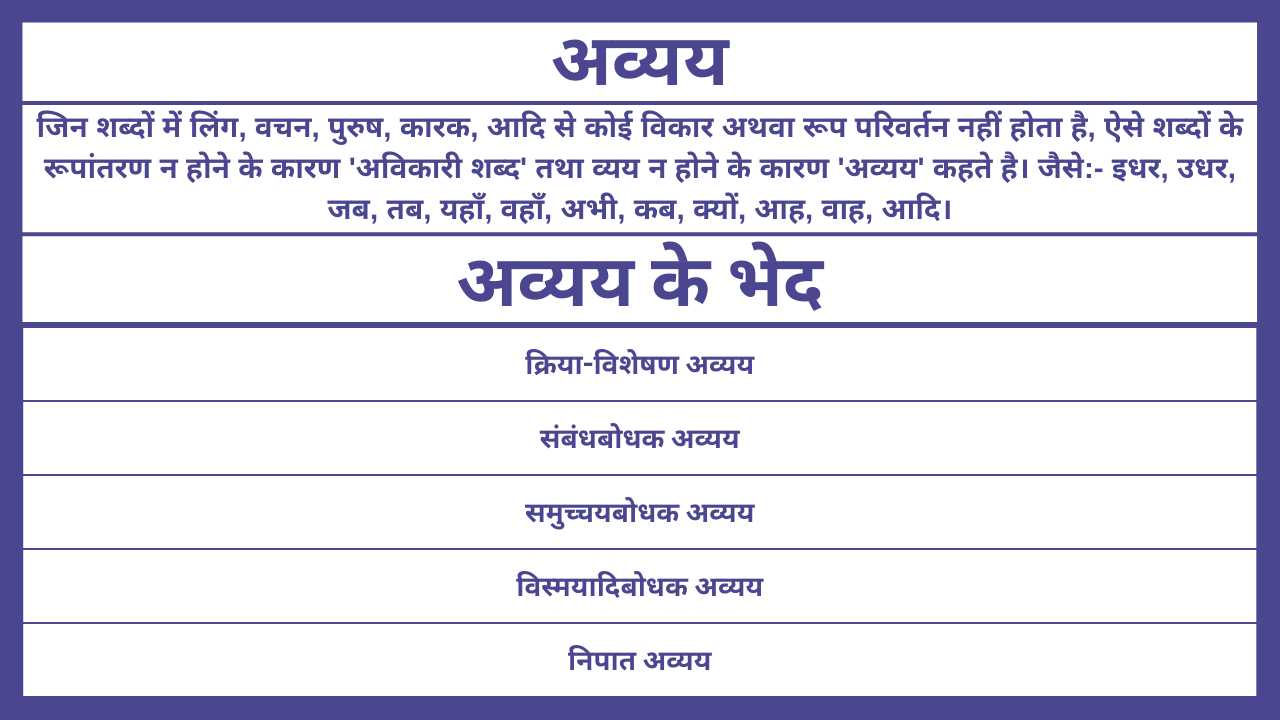

जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, आदि से कोई विकार अथवा रूप परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों के रूपांतरण न होने के कारण ‘अविकारी शब्द’ तथा व्यय न होने के कारण ‘अव्यय’ कहते है।

जैसे:- इधर, उधर, जब, तब, यहाँ, वहाँ, अभी, कब, क्यों, आह, वाह, ओ, हो, अरे, और, एवं, तथा, इसलिए, परंतु, लेकिन, बल्कि, चूँकि, अर्थात, अत:, अतएव, केवल, आदि। ‘अव्यय’ व्याकरण के अन्य पदों से भिन्न होते है।

संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापदों में रूप-परिवर्तन होता है, इसलिए यह ‘विकारी पद’ कहलाते है। जबकि, जिन शब्दों का रूप सदैव एकसमान ही बना रहता है और उनमें परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे एक ही रूप बने रहने के कारण उन्हें ‘अविकारी पद’ कहते है।

हिंदी भाषा के स्वयं के कुछ अव्यय है, जबकि कुछ अव्यय संस्कृत से लिए हुए है। लेकिन, जिस अर्थ में ‘अव्यय’ हिंदी भाषा में प्रयुक्त होता है, विश्व की किसी और भाषा में नहीं होता है।

अव्यय और क्रियाविशेषण

पं. किशोरीदास बाजपेयी का मत है कि कुछ लोग अव्यय मात्र को ‘क्रिया-विशेषण’ कहते है। अव्यय शब्द अंग्रेजी व्याकरण के ‘ऐडवर्ब’ शब्द का अंधानुकरण है। हिंदी व्याकरण में ‘अव्यय’ शब्द भिन्न है।

अतः सभी अव्ययों को ‘क्रिया-विशेषण’ कहना पूर्णतया अनुचित है। जो अव्यय ‘क्रिया की विशेषता’ प्रकट करते है, सिर्फ उन्हें ही ‘क्रिया-विशेषण’ कहलायेंगे।

उदाहरण के तौर पर:- ‘राम धीरे-धीरे पढ़ता है।’ इस वाक्य में ‘धीरे-धीरे’ अव्यय ‘क्रिया’ की विशेषता बता रहा है। अत: यह अव्यय के साथ-साथ ‘क्रिया-विशेषण’ भी है। जबकि, बहुत से अव्यय ऐसे भी है, जो क्रिया की विशेषता नहीं बताते है।

अव्यय के भेद

अव्यय के कुल 5 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| अव्यय के भेद |

|---|

| क्रिया-विशेषण अव्यय |

| संबंधबोधक अव्यय |

| समुच्चयबोधक अव्यय |

| विस्मयादिबोधक अव्यय |

| निपात अव्यय |

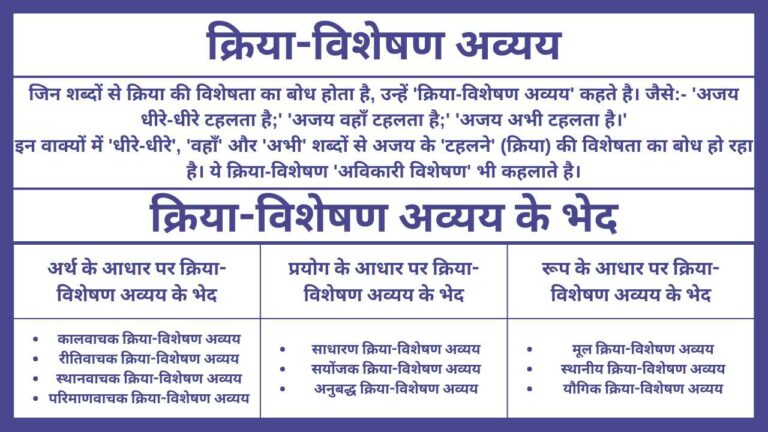

1. क्रिया-विशेषण अव्यय

जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध होता है, उन्हें ‘क्रिया-विशेषण अव्यय’ कहते है। जैसे:- ‘अजय धीरे-धीरे टहलता है;’ ‘अजय वहाँ टहलता है;’ ‘अजय अभी टहलता है।’

उपरोक्त वाक्यों में ‘धीरे-धीरे‘, ‘वहाँ‘ और ‘अभी‘ शब्दों से अजय के ‘टहलने‘ (क्रिया) की विशेषता का बोध हो रहा है। ये क्रिया-विशेषण ‘अविकारी विशेषण’ भी कहलाते है।

इसके अतिरिक्त, एक क्रिया-विशेषण से किसी अन्य क्रिया-विशेषण की विशेषता का बोध भी होता है। जैसे:- ‘विजय बहुत धीरे चलता है।’ इस वाक्य में ‘बहुत‘ क्रिया-विशेषण है, क्योंकि इससे एक अन्य क्रिया-विशेषण ‘धीरे‘ की विशेषता का बोध हो रहा है।

क्रिया-विशेषण अव्यय के भेद

क्रिया-विशेषण अव्यय के कुल 3 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| क्रिया-विशेषण अव्यय के भेद |

|---|

| अर्थ के आधार पर क्रिया-विशेषण अव्यय के भेद |

| प्रयोग के आधार पर क्रिया-विशेषण अव्यय के भेद |

| रूप के आधार पर क्रिया-विशेषण अव्यय के भेद |

(i). अर्थ के आधार पर क्रिया-विशेषण अव्यय के भेद

अर्थ के आधार पर क्रिया-विशेषण अव्यय के कुल 4 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| अर्थ के आधार पर क्रिया-विशेषण अव्यय के भेद |

|---|

| कालवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय |

| स्थानवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय |

| रीतिवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय |

| परिमाणवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय |

(१). कालवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय

जिन शब्दों से ‘क्रिया के काल’ अथवा ‘समय’ की विशेषता का बोध होता है, उन्हें ‘कालवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय’ कहते है। जैसे:- आज, अब, कब, सुबह, सदैव, कभी-कभी, प्रतिदिन, परसों, आजकल, आदि।

कालवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय के उदाहरण

कालवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| कालवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय के उदाहरण |

|---|

| राम परसों गाँव से आया था। |

| सीता प्रतिदिन विद्यालय जाती है। |

| सर्दी आजकल बढ़ती जा रही है। |

| तुम विद्यालय कब जाओगे? |

जिन शब्दों से ‘क्रिया के स्थान का बोध’ होता है, उन्हें ‘स्थानवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय’ कहते है। जैसे:- यहाँ, वहाँ, कहाँ, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, बाहर, आदि।

स्थानवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| स्थानवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय के उदाहरण |

|---|

| राम यहाँ रहता है। |

| सर्दी में कहाँ जाओगे? |

| पिताजी बाहर गए है। |

| तुम इधर-उधर मत भागो। |

(३). रीतिवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय

जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति अथवा विधि संबंधी विशेषता का बोध होता है, उन्हें ‘रीतिवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय’ कहते है। जैसे:- धीरे-धीरे, ध्यानपूर्वक, कैसे, ठीक-ठीक, तेज, आदि। रीतिवाचक क्रिया-विशेषण सदैव निम्नलिखित अर्थों में आते है:-

| प्रकार | ऐसे, वैसे, कैसे, मानो, धीरे, अचानक, स्वयं, स्वतः, परस्पर, यथाशक्ति, प्रत्युत, फटाफट, आदि। |

| निश्चय | अवश्य, सही, सचमुच, निःसंदेह, बेशक, जरूर, अलबत्ता, यथार्थ में, वस्तुतः, दरअसल, आदि। |

| अनिश्चय | कदाचित्, शायद, बहुतकर, यथासंभव, आदि। |

| स्वीकार | हाँ, जी, ठीक, सच, आदि। |

| कारण | इसलिए, क्यों, काहे को, आदि। |

| निषेध | न, नहीं, मत, आदि। |

| अवधारण | तो, ही, भी, मात्र, भर, तक, सा, आदि। |

रीतिवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय के उदाहरण

रीतिवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| रीतिवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय के उदाहरण |

|---|

| रेलगाड़ी तेज दौड़ती है। |

| सीता ध्यानपूर्वक पढ़ती है। |

| राम यहाँ कैसे आया? |

| साईकिल धीरे-धीरे चलती है। |

जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा अथवा परिणाम का बोध होता है, उन्हें ‘परिमाणवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय’ कहते है। जैसे:- कम, बहुत, जरा, थोड़ा, खूब, अधिक, बिल्कुल, आदि।

| अधिकताबोधक | बहुत, अति, बड़ा, बिलकुल, सर्वथा, खूब, निपट, अत्यंत, अतिशय, आदि। |

| न्यूनताबोधक | कुछ, लगभग, थोड़ा, टुक, प्रायः, जरा, किंचित्, आदि। |

| पर्याप्तिवाचक | केवल, बस, काफी, यथेष्ट, चाहे, बराबर, ठीक, अस्तु, आदि। |

| तुलनावाचक | अधिक, कम, इतना, उतना, जितना, कितना, बढ़कर, आदि। |

| श्रेणीवाचक | थोड़ा-थोड़ा, क्रम-क्रम से, बारी-बारी से, तिल-तिल, एक-एककर, यथाक्रम, आदि। |

परिमाणवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| परिमाणवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय के उदाहरण |

|---|

| आप कम बोलो। |

| थोड़ा खाओ, खूब चबाओ। |

| राजस्थान में बाजरा अधिक उगाया जाता है। |

| मैं बिल्कुल टूट गया हूँ। |

(ii). प्रयोग के आधार पर क्रिया-विशेषण अव्यय के भेद

प्रयोग के आधार पर क्रिया-विशेषण अव्यय के कुल 3 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| प्रयोग के आधार पर क्रिया-विशेषण अव्यय के भेद |

|---|

| साधारण क्रिया-विशेषण अव्यय |

| संयोजक क्रिया-विशेषण अव्यय |

| अनुबद्ध क्रिया-विशेषण अव्यय |

(१). साधारण क्रिया-विशेषण अव्यय

जिन वाक्यों में क्रिया-विशेषणों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उन्हें ‘साधारण क्रिया-विशेषण अव्यय’ कहते है। जैसे:- अब, कब, जल्दी, वहाँ, कहाँ, आदि।

साधारण क्रिया-विशेषण अव्यय के उदाहरण

साधारण क्रिया-विशेषण अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| साधारण क्रिया-विशेषण अव्यय के उदाहरण |

|---|

| हाय! अब मैं क्या करूँ? |

| राम, जल्दी जाओ। |

| अरे! शेर कहाँ गया? |

(२). संयोजक क्रिया-विशेषण अव्यय

जिन क्रिया-विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है, उन्हें ‘संयोजक क्रिया-विशेषण अव्यय’ कहते है। जैसे:- जहाँ, वहाँ, जब, तब, आदि।

संयोजक क्रिया-विशेषण अव्यय के उदाहरण

संयोजक क्रिया-विशेषण अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| संयोजक क्रिया-विशेषण अव्यय के उदाहरण |

|---|

| जहाँ अभी शहर है, वहाँ किसी समय जंगल था। |

| जब आप कहेंगे, तब मैं आऊँगा। |

(३). अनुबद्ध क्रिया-विशेषण अव्यय

जिन क्रिया-विशेषणों का प्रयोग अवधारण (निश्चय) के लिए किसी शब्द के साथ होता है, तो उन्हें ‘अनुबद्ध क्रिया-विशेषण अव्यय’ कहते है। जैसे:- तो, भी, तक, भर, आदि।

अनुबद्ध क्रिया-विशेषण अव्यय के उदाहरण

अनुबद्ध क्रिया-विशेषण अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| अनुबद्ध क्रिया-विशेषण अव्यय के उदाहरण |

|---|

| यह तो तुमने धोखा ही दिया है। |

| मैंने आपको देखा तक नहीं। |

(iii). रूप के आधार पर क्रिया-विशेषण अव्यय के भेद

रूप के आधार पर क्रिया-विशेषण अव्यय के कुल 3 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| रूप के आधार पर क्रिया-विशेषण अव्यय के भेद |

|---|

| मूल क्रिया-विशेषण अव्यय |

| यौगिक क्रिया-विशेषण अव्यय |

| स्थानीय क्रिया-विशेषण अव्यय |

(१). मूल क्रिया-विशेषण अव्यय

वह क्रिया-विशेषण जो किसी अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते है, उन्हें ‘मूल क्रिया-विशेषण अव्यय’ कहते है। जैसे:- अचानक, फिर, ठीक, दूर, नहीं, आदि।

मूल क्रिया-विशेषण अव्यय के उदाहरण

मूल क्रिया-विशेषण अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| मूल क्रिया-विशेषण अव्यय के उदाहरण |

|---|

| आपको काफी दूर जाना है। |

| क्या आप ठीक है? |

| राम अचानक आ धमका। |

(२). यौगिक क्रिया-विशेषण अव्यय

वह क्रिया-विशेषण जो किसी अन्य शब्द में ‘प्रत्यय’ अथवा ‘पद’ जोड़ने पर बनते है, उन्हें ‘यौगिक क्रिया-विशेषण अव्यय’ कहते है। यौगिक क्रिया-विशेषण ‘संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु और अव्यय’ के मेल से बनते है।

जैसे:- मन से, दिल से, जिससे, भूल से, चुपके से, देखते हुए, यहाँ तक, यहाँ पर, वहाँ पर, झट से, आदि। यौगिक क्रिया-विशेषण निम्नलिखित शब्दों के मेल से बनते है:-

| संज्ञाओं की द्विरुक्ति से | घर-घर, घड़ी-घड़ी, बीच-बीच, हाथों-हाथ, आदि। |

| दो भित्र संज्ञाओं के मेल से | दिन-रात, साँझ-सबेरे, घर-बाहर, देश-विदेश, आदि। |

| विशेषणों की द्विरुक्ति से | एक-एक, ठीक-ठीक, साफ-साफ, आदि। |

| क्रिया-विशेषणों की द्विरुक्ति से | धीरे-धीरे, जहाँ-तहाँ, कब-कब, कहाँ-कहाँ, आदि। |

| दो क्रिया-विशेषणों के मेल से | जहाँ-तहाँ, जहाँ-कहीं, जब-तब, जब-कभी, कल-परसों, आस-पास, आदि। |

| दो भित्र अथवा समान क्रिया-विशेषणों के बीच ‘न’ लगाने से | कभी-न-कभी, कुछ-न-कुछ, आदि। |

| अनुकरणवाचक शब्दों की द्विरुक्ति से | पटपट, तड़तड़, सटासट, धड़ाधड़, आदि। |

| संज्ञा और विशेषण के योग से | एक साथ, एक बार, दो बार, आदि। |

| अव्यय और अन्य शब्दों के मेल से | प्रतिदिन, यथाक्रम, अनजाने, आजन्म, आदि। |

| पूर्वकालिक कृदन्त और विशेषण के मेल से | विशेषकर, बहुतकर, मुख़्यकर, एक-एककर, आदि। |

(३). स्थानीय क्रिया-विशेषण अव्यय

वह क्रिया-विशेषण जो रूपान्तर के बिना किसी विशेष स्थान में आते है, उन्हें ‘स्थानीय क्रिया-विशेषण अव्यय’ कहते है।

स्थानीय क्रिया-विशेषण अव्यय के उदाहरण

स्थानीय क्रिया-विशेषण अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| स्थानीय क्रिया-विशेषण अव्यय के उदाहरण |

|---|

| राम अपना सिर पढ़ेगा। |

| चोर पकड़ा हुआ आया। |

| हिरण उठकर भागा। |

| राक्षस मुझे क्या खाएँगे? |

कुछ समानार्थक क्रिया-विशेषणों का अंतर

समानार्थक क्रिया-विशेषणों के सभी अंतर निम्न प्रकार है:-

1. अब – अभी:- ‘अब‘ क्रिया-विशेषण में वर्तमान समय का अनिश्चय है और ‘अभी‘ क्रिया-विशेषण का अर्थ ‘तुरंत’ से है।

| क्रिया-विशेषण | उदाहरण |

|---|---|

| अब | अब आप खाना खा सकते है। अब हम क्या करेंगे? |

| अभी | वह अभी-अभी बाजार गया है। अभी 5 बज रहे है। |

2. कहाँ – कहीं:- ‘कहाँ‘ क्रिया-विशेषण किसी निश्चित स्थान का बोधक है, जबकि ‘कहीं‘ क्रिया-विशेषण किसी अनिश्चित स्थान का परिचायक है। कभी-कभी ‘कहीं‘ क्रिया-विशेषण ‘निषेध के अर्थ’ में भी प्रयुक्त होता है।

| क्रिया-विशेषण | उदाहरण |

|---|---|

| कहाँ | राम कहाँ गया? श्याम कहाँ आ गया? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। |

| कहीं | अजय कहीं भी जा सकता है। |

‘कहीं‘ क्रिया-विशेषण का प्रयोग अन्य निम्नलिखित अर्थों में भी होता है:-

| क्रिया-विशेषण | उदाहरण |

|---|---|

| बहुत अधिक | यह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है। |

| कदाचित् | कहीं शेर न आ जाए। |

| विरोध | उसकी माया, कहीं धूप कहीं छाया। |

3. तब – फिर:- ‘तब‘ क्रिया-विशेषण अव्यय बीते हुए समय का बोधक है, जबकि ‘फिर‘ क्रिया-विशेषण भविष्य की और संकेत करता है।

| क्रिया-विशेषण | उदाहरण |

|---|---|

| तब | तब वह गया। तब कुछ और बात थी। |

| फिर | फिर वह क्या कहेगा? फिर क्या होगा? |

‘तब‘ शब्द का अर्थ ‘उस समय‘ है और ‘फिर‘ शब्द का अर्थ ‘दुबारा‘ है। सिर्फ सदा उस शब्द के पहले आता है, जिस पर जोर देना होता है, लेकिन, ‘मात्र‘ एवं ‘ही‘ उस शब्द के बाद आता है।

4. न – नहीं – मत:- इन क्रिया-विशेषणों का प्रयोग निषेध के अर्थ में होता है। ‘न‘ क्रिया-विशेषण से साधारण-निषेध और ‘नहीं‘ क्रिया-विशेषण से निषेध का निश्चय सूचित होता है।

‘न‘ क्रिया-विशेषण की अपेक्षा ‘नहीं‘ क्रिया-विशेषण अधिक जोरदार है। ‘मत‘ क्रिया-विशेषण का प्रयोग निषेधात्मक आज्ञा के लिए होता है।

| क्रिया-विशेषण | उदाहरण |

|---|---|

| न | आओ न, रुक क्यों गए? न तुम सोओगे, न मैं। तुम न करोगे, तो मैं कर दूंगा। क्या तुम न आओगे? |

| नहीं | आप नहीं जा सकते। तुमने पत्र नहीं लिखा। वह काम नहीं करता। वह नहीं जायेगा। |

| मत | तुम यह काम मत करो। तुम मत जाओ। अन्दर मत आओ। |

5. केवल – मात्र:- ‘केवल‘ क्रिया-विशेषण ‘अकेला’ का अर्थ सूचित करता है, जबकि ‘मात्र‘ क्रिया-विशेषण ‘संपूर्णता’ का अर्थ सूचित करता है।

| क्रिया-विशेषण | उदाहरण |

|---|---|

| केवल | आज हम केवल चावल खायेंगे। यह कार्य केवल राम कर सकता है। |

| मात्र | मेरी पगार मात्र पाँच हजार रुपये है। |

6. प्राय: – बहुधा:- ‘प्रायः‘ तथा ‘बहुधा‘ दोनों क्रिया-विशेषणों का अर्थ ‘अधिकतर‘ है, लेकिन ‘प्रायः‘ क्रिया-विशेषण से ‘बहुधा‘ क्रिया-विशेषण की मात्रा अधिक होती है।

| क्रिया-विशेषण | उदाहरण |

|---|---|

| प्रायः | बच्चे प्रायः मन के सच्चे होते है। |

| बहुधा | बच्चे बहुधा हठी होते है। |

7. भला – अच्छा:- ‘भला‘ क्रिया-विशेषण अधिकतर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, लेकिन कभी-कभी संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त होता है।

‘अच्छा‘ क्रिया-विशेषण स्वीकृतिमूलक अव्यय है। इसका प्रयोग कभी ‘अवधारण’ के लिए और कभी ‘विस्मयबोधक’ के रूप में होता है।

| क्रिया-विशेषण | उदाहरण |

|---|---|

| भला | जो भलाई करता है, उसका सदैव भला ही होता है। |

| अच्छा | अच्छा, कल चले जाना। अच्छा, आप आ जाइए। |

8. ही – भी:- बात पर बल देने के लिए इन क्रिया-विशेषणों का प्रयोग होता है। इनके मध्य अंतर यह है कि ‘ही‘ क्रिया-विशेषण का अर्थ ‘एकमात्र’ सूचित करता है, जबकि ‘भी‘ क्रिया-विशेषण का अर्थ ‘अतिरिक्त’ सूचित करता है।

| क्रिया-विशेषण | उदाहरण |

|---|---|

| ही | यह कार्य सिर्फ आप ही कर सकते है। |

| भी | इस कार्य को आप भी कर सकते है। |

9. बाद – पीछे:- ‘बाद‘ क्रिया-विशेषण ‘काल’ का सूचक है, जबकि ‘पीछे‘ क्रिया-विशेषण ‘समय’ का सूचक है।

| क्रिया-विशेषण | उदाहरण |

|---|---|

| बाद | तुम एक सप्ताह बाद आये हो। |

| पीछे | वह पढ़ाई में काफी पीछे है। |

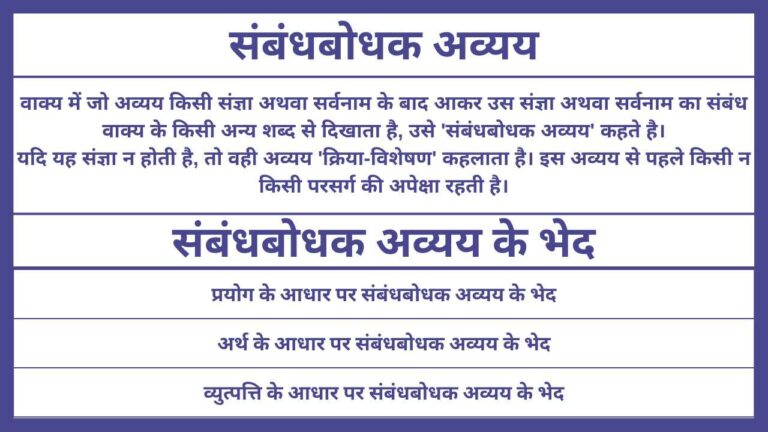

2. संबंधबोधक अव्यय

वाक्य में जो अव्यय किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द से दिखाता है, उसे ‘संबंधबोधक अव्यय’ कहते है।

यदि यह संज्ञा न होती है, तो वही अव्यय ‘क्रिया-विशेषण’ कहलाता है। इस अव्यय से पहले किसी न किसी परसर्ग की अपेक्षा रहती है।

संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण

संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| मेरे घर के पीछे धर्मशाला है। |

| राम अस्पताल से दूर आ गया था। |

| मेरे सामने तुम कहीं नहीं ठहर सकते। |

| श्याम बाज़ार की और गया। |

संबंधबोधक अव्यय के भेद

संबंधबोधक अव्यय के कुल 3 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| संबंधबोधक अव्यय के भेद |

|---|

| प्रयोग के आधार पर संबंधबोधक अव्यय के भेद |

| अर्थ के आधार पर संबंधबोधक अव्यय के भेद |

| व्युत्पत्ति के आधार पर संबंधबोधक अव्यय के भेद |

(i). प्रयोग के आधार पर संबंधबोधक अव्यय के भेद

प्रयोग के आधार पर संबंधबोधक अव्यय के कुल 2 भेद है, जो कि निम्न प्रकार है:-

| प्रयोग के आधार पर संबंधबोधक अव्यय के भेद |

|---|

| संबद्ध संबंधबोधक अव्यय |

| अनुबद्ध संबंधबोधक अव्यय |

(१). संबद्ध संबंधबोधक अव्यय

किसी वाक्य में जिन संबंधबोधक अव्यय का प्रयोग संज्ञा की विभक्तियों के पीछे होता है, उन्हें ‘संबद्ध संबंधबोधक अव्यय’ कहते है। जैसे:- धन के बिना, नर की नाई, आदि। (इन उदाहरणों में ‘बिना‘ तथा ‘नाई‘ अव्यय क्रमश: ‘के‘ तथा ‘की‘ उपसर्ग के बाद प्रयुक्त हुए है।)

संबद्ध संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण

संबद्ध संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण निम्न प्रकार है:-

| संबद्ध संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| धन के बिना |

| नर की नाईं |

| पूजा के पहले |

| भूख के मारे |

| धन के बिना |

(२). अनुबद्ध संबंधबोधक अव्यय

किसी वाक्य में जिन संबंधबोधक अव्यय का प्रयोग विकृत रूप के बाद होता है, उन्हें ‘अनुबद्ध संबंधबोधक अव्यय’ कहते है। जैसे:- कई दिनों तक, सखियों सहित, प्याले भर, पुत्रों समेत, आदि।

(इन उदाहरणों में ‘तक‘, ‘सहित‘, ‘भर‘, तथा ‘समेत‘ अव्यय क्रमश: ‘दिन‘, ‘सखी‘, ‘प्याला‘, ‘पुत्र‘ के विकृत रूप के बाद प्रयुक्त हुए है।)

अनुबद्ध संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण

अनुबद्ध संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण निम्न प्रकार है:-

| अनुबद्ध संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| किनारे तक |

| सखियों सहित |

| कटोरे भर |

| पुत्रों समेत |

(ii). अर्थ के आधार पर संबंधबोधक अव्यय के भेद

अर्थ के आधार पर संबंधबोधक अव्यय के कुल 13 भेद है, जो कि निम्न प्रकार है:-

| अर्थ के आधार पर संबंधबोधक अव्यय के भेद |

|---|

| कालवाचक संबंधबोधक अव्यय |

| स्थानवाचक संबंधबोधक अव्यय |

| सादृश्यवाचक संबंधबोधक अव्यय |

| तुलनावाचक संबंधबोधक अव्यय |

| दिशावाचक संबंधबोधक अव्यय |

| साधनवाचक संबंधबोधक अव्यय |

| हेतुवाचक संबंधबोधक अव्यय |

| विषयवाचक संबंधबोधक अव्यय |

| स्थानवाचक संबंधबोधक अव्यय |

| व्यतिरेकवाचक संबंधबोधक अव्यय |

| विनिमयवाचक संबंधबोधक अव्यय |

| विरोधवाचक संबंधबोधक अव्यय |

| सहचरवाचक संबंधबोधक अव्यय |

| संग्रहवाचक संबंधबोधक अव्यय |

(१). कालवाचक संबंधबोधक अव्यय

कालवाचक संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| कालवाचक संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| आगे |

| पीछे |

| पूर्व |

| पहले |

| बाद |

| लगभग |

| अनंतर |

| पश्चात् |

| उपरांत |

स्थानवाचक संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| स्थानवाचक संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| आगे |

| पीछे |

| नीचे |

| तले |

| सामने |

| पास |

| दूर |

| निकट |

| समीप |

| भीतर |

| बाहर |

| नजदीक |

| यहाँ |

| बीच |

| परे |

(३). सादृश्यवाचक संबंधबोधक अव्यय

सादृश्यवाचक संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| सादृश्यवाचक संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| समान |

| तरह |

| भाँति |

| नाई |

| बराबर |

| तुल्य |

| योग्य |

| लायक |

| सदृश |

| अनुसार |

| अनुरूप |

| अनुकूल |

| देखादेखी |

| सरीखा |

| सा |

| ऐसा |

| जैसा |

| मुताबिक |

तुलनावाचक संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| तुलनावाचक संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| आगे |

| सामने |

| अपेक्षा |

| बनिस्बत |

(५). दिशावाचक संबंधबोधक अव्यय

दिशावाचक संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| दिशावाचक संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| तरफ |

| पार |

| आरपार |

| आसपास |

| ओर |

| प्रति |

साधनवाचक संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| साधनवाचक संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| द्वारा |

| जरिए |

| कर |

| हाथ |

| बल |

| जबानी |

| मारफत |

| सहारे |

(७). हेतुवाचक संबंधबोधक अव्यय

हेतुवाचक संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| हेतुवाचक संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| हेतु |

| खातिर |

| लिए |

| निमित्त |

| वास्ते |

| कारण |

| मारे |

| चलते |

(८). विषयवाचक संबंधबोधक अव्यय

विषयवाचक संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| विषयवाचक संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| बाबत |

| निस्बत |

| विषय |

| नाम |

| लेखे |

| जान |

| भरोसे |

(९). व्यतिरेकवाचक संबंधबोधक अव्यय

व्यतिरेकवाचक संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| व्यतिरेकवाचक संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| सिवा |

| बिना |

| बगैर |

| अलावा |

| अतिरिक्त |

| रहित |

(१०). विनिमयवाचक संबंधबोधक अव्यय

विनिमयवाचक संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| विनिमयवाचक संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| पलटे |

| बदले |

| जगह |

| एवज |

(११). विरोधवाचक संबंधबोधक अव्यय

विरोधवाचक संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| विरोधवाचक संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| विरुद्ध |

| खिलाफ |

| उलटे |

| विपरीत |

(१२). सहचरवाचक संबंधबोधक अव्यय

सहचरवाचक संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| सहचरवाचक संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| संग |

| साथ |

| समेत |

| सहित |

| पूर्वक |

| अधीन |

| स्वाधीन |

| वश |

(१३). संग्रहवाचक संबंधबोधक अव्यय

संग्रहवाचक संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| संग्रहवाचक संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| तक |

| भर |

| मात्र |

| लौं |

| पर्यन्त |

(iii). व्युत्पत्ति के आधार पर संबंधबोधक अव्यय के भेद

व्युत्पत्ति के आधार पर संबंधबोधक अव्यय के कुल 2 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| व्युत्पत्ति के आधार पर संबंधबोधक अव्यय के भेद |

|---|

| मूल संबंधबोधक अव्यय |

| यौगिक संबंधबोधक अव्यय |

(१). मूल संबंधबोधक अव्यय

| मूल संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| बिना, पर्यन्त, पूर्वक, नाई |

| पर्यन्त |

| पूर्वक |

| नाई |

(२). यौगिक संबंधबोधक अव्यय

यौगिक संबंधबोधक अव्यय निम्नलिखित शब्दों से बनते है:-

(क). संज्ञा से बने यौगिक संबंधबोधक अव्यय

| संज्ञा से बने यौगिक संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| अपेक्षा |

| पलटे |

| लेखे |

| मारफत |

(ख). विशेषण से बने यौगिक संबंधबोधक अव्यय

| विशेषण से बने यौगिक संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| समान |

| योग्य |

| ऐसा |

| उलटा |

| तुल्य |

(ग). क्रिया से बने यौगिक संबंधबोधक अव्यय

| क्रिया से बने यौगिक संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| लिए |

| मारे |

| चलते |

| कर |

| जाने |

(घ). क्रिया-विशेषण से बने यौगिक संबंधबोधक अव्यय

| क्रिया-विशेषण से बने यौगिक संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| पीछे |

| परे |

| पास |

| ऊपर |

| भीतर |

| बाहर |

| यहाँ |

3. समुच्चयबोधक अव्यय

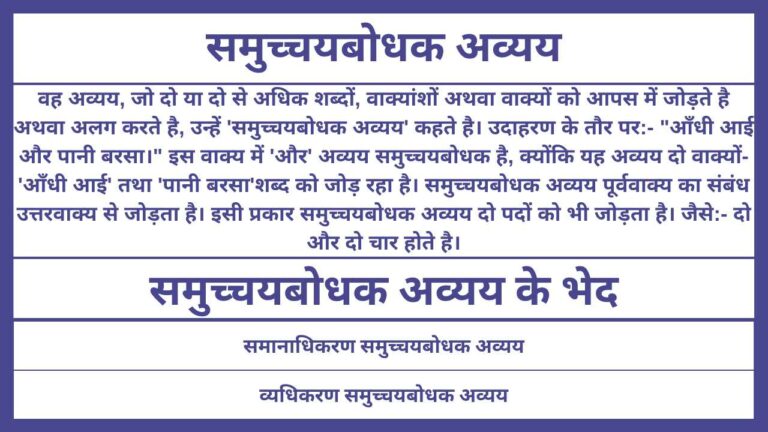

वह अव्यय, जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ते है अथवा अलग करते है, उन्हें ‘समुच्चयबोधक अव्यय’ कहते है।

उदाहरण के तौर पर:- “आँधी आई और पानी बरसा।” इस वाक्य में ‘और‘ अव्यय समुच्चयबोधक है, क्योंकि यह अव्यय दो वाक्यों- ‘आँधी आई‘ तथा ‘पानी बरसा‘शब्द को जोड़ रहा है।

समुच्चयबोधक अव्यय पूर्ववाक्य का संबंध उत्तरवाक्य से जोड़ता है। इसी प्रकार समुच्चयबोधक अव्यय दो पदों को भी जोड़ता है। जैसे:- दो और दो चार होते है।

समुच्चयबोधक अव्यय के भेद

समुच्चयबोधक अव्यय के कुल 2 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| समुच्चयबोधक अव्यय के भेद |

|---|

| समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय |

| व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय |

(i). समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय

समुच्चयबोधक अव्यय का रूप, जिसके द्वारा दो या दो से अधिक समान पदों, पदबंधों तथा उपवाक्यों को जोड़ा जाता है, उसे ‘समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय’ कहते है।

| समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| अजय शाम को दूध और रोटी खाता है। |

| राम आम या केला खाता है। |

| सुरेश ने जितेश को बहुत समझाया किंतु वह नहीं माना। |

| मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए विद्यालय नहीं जा पाऊँगा। |

समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के भेद

समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के कुल 4 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के भेद |

|---|

| संयोजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय |

| विभाजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय |

| विरोधदर्शक समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय |

| परिणामदर्शक समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय |

(१). संयोजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय

वह अव्यय जो दो पदों अथवा वाक्यों को जोड़ते है, उन्हें ‘संयोजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय’ कहते है। जैसे:- और, व, एवं, तथा, आदि।

संयोजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के उदाहरण

संयोजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| संयोजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| सीता, गीता, सुनीता और बबिता काफी अच्छी लड़कियां है। |

| सूर्योदय हुआ और उजाला हो गया। |

(२). विभाजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय

वह अव्यय, जो दो या दो से अधिक पदों अथवा वाक्यों को जोड़कर भी अर्थ का विभाजन (अलग) करते देते है, उन्हें ‘विभाजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय’ कहते है। जैसे:- या, वा, अथवा, किंवा, कि, चाहे, न, नही तो, आदि।

विभाजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के उदाहरण

विभाजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| विभाजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| राम या श्याम विद्यालय जाएगा। |

| अजय जाएगा या विजय जाएगा। |

(३). विरोधदर्शक समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय

वह अव्यय, जो वाक्य के द्वारा पहले का निषेध अथवा अपवाद सूचित करते है, उन्हें ‘विरोधदर्शक समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय’ कहते है। जैसे:- किन्तु, परन्तु, लेकिन, मगर अगर, वरन्, बल्कि, पर, आदि।

विरोधदर्शक समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के उदाहरण

विरोधदर्शक समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| विरोधदर्शक समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| मैंने राम को बुलाया, लेकिन वह नहीं आया। |

| मैंने राम को नहीं मारा, बल्कि राम ने मुझे मारा। |

(४). परिणामदर्शक समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय

वह अव्यय, जिनके आगे के वाक्य का अर्थ पिछले वाक्य के अर्थ का फल होता है, उन्हें ‘परिणामदर्शक समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय’ कहते है।

परिणामदर्शक समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के उदाहरण

परिणामदर्शक समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| परिणामदर्शक समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| इसलिए |

| सो |

| अतः |

| अतएव |

(ii). व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय

जिन पदों अथवा अव्ययों के मेल से एक मुख्य वाक्य में एक अथवा अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते है, उन्हें ‘व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय’ कहते है।

व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के उदाहरण

व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| राम घर चला गया है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी। |

| डॉक्टर ने कहा कि उसे तुरंत लाओ। |

| मैं अस्पताल जा रहा हूँ ताकि दादी के लिए दवा ला सकूँ। |

| अजय ने मेहनत की फिर भी सफल नहीं हुआ। |

व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के भेद

व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के कुल 4 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के भेद |

|---|

| कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय |

| उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय |

| संकेतवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय |

| स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय |

वह अव्यय, जिससे शुरू होने वाला वाक्य ‘अपूर्ण’ का समर्थन करता है, उसे ‘कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय’ कहते है।

कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| क्योंकि |

| जो कि |

| इसलिए कि |

(२). उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय

वह अव्यय, जिसके बाद आने वाला वाक्य दूसरे वाक्य का उद्देश्य सूचित करता है, उसे ‘उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय’ कहते है।

उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के उदाहरण

उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| कि |

| जो |

| ताकि |

| इसलिए कि |

(३). संकेतवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय

वह अव्यय, जिसके कारण पूर्व वाक्य में जिस घटना का वर्णन रहता है, उससे उत्तरवाक्य की घटना का संकेत पाया जाता है, उसे ‘संकेतवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय’ कहते है।

संकेतवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के उदाहरण

संकेतवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| संकेतवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| जो-तो |

| यदि-तो |

| यद्यपि-तथापि |

| चाहे-परन्तु |

| कि |

(४). स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय

वह अव्यय, जिसके द्वारा जुड़े हुए शब्दों अथवा वाक्यों में से पहले शब्द अथवा वाक्य का स्पष्टीकरण पिछले शब्द अथवा वाक्य से जाना जाता है, उसे ‘स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय’ कहते है।

स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के उदाहरण

स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| कि |

| जो |

| अर्थात |

| यानि |

| मानो |

4. विस्मयादिबोधक अव्यय

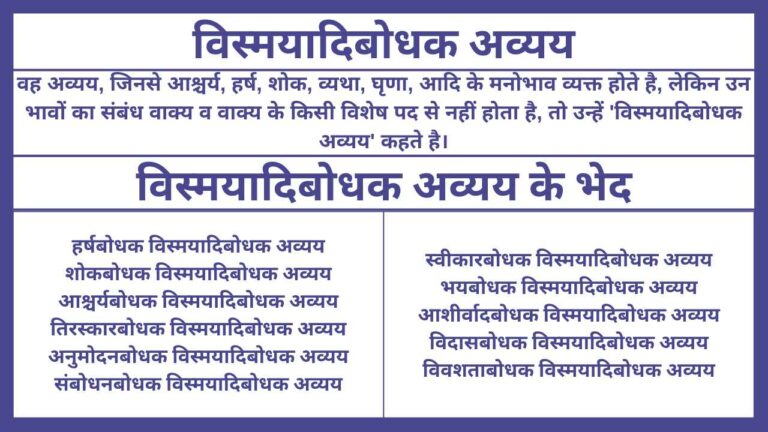

वह अव्यय, जिनसे आश्चर्य, हर्ष, शोक, व्यथा, घृणा, आदि के मनोभाव व्यक्त होते है, लेकिन उन भावों का संबंध वाक्य व वाक्य के किसी विशेष पद से नहीं होता है, तो उन्हें ‘विस्मयादिबोधक अव्यय’ कहते है। विस्मयादिबोधक अव्यय का प्रयोग मनोभावों को तीव्र रूप में व्यक्त करने के लिए किया जाता है।

विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण

विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| वाह! क्या सुंदर हिरण है। |

| अरे! गड्ढ़े से बचो। |

| क्या कहूँ। |

| शाबाश! आज तुमने काफी अच्छा काम किया। |

| छि:! कितनी गंदी बदबू है। |

व्याकरण में विस्मयादिबोधक अव्यय का कोई ख़ास महत्त्व नहीं है। विस्मयादिबोधक अव्यय से शब्दों अथवा वाक्यों के निर्माण में कोई ख़ास सहायता नहीं मिलती है।

विस्मयादिबोधक अव्यय का प्रयोग मनोभावों को तीव्र रूप में प्रकट करने के लिए होता है। ‘आज तुमने काफी अच्छा काम किया।’ इस वाक्य के पहले ‘शाबाश!’ जोड़ा जा सकता है।

विस्मयादिबोधक अव्यय के भेद

विस्मयादिबोधक अव्यय के कुल 11 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| विस्मयादिबोधक अव्यय के भेद |

|---|

| हर्षबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय |

| शोकबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय |

| आश्चर्यबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय |

| तिरस्कारबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय |

| अनुमोदनबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय |

| संबोधनबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय |

| स्वीकृतिबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय |

| भयबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय |

| आशीर्वादबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय |

| विदासबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय |

| विवशताबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय |

(i). हर्षबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय

वह अव्यय शब्द, जिनसे उत्साहवर्धक भावना का बोध होता है, उन्हें ‘हर्षबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय’ कहते है। जैसे:- वाह-वाह!, धन्य!, अति सुन्दर!, अहा!, शाबाश!, ओह!, आदि।

हर्षबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण

हर्षबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| हर्षबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| अहा! यह काफी अच्छा हुआ। |

| शाबाश! तुमनें कर दिखाया। |

| वाह! तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। |

(ii). शोकबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय

वह अव्यय शब्द, जिनसे दया, करुणा व शोक भावना का बोध होता है, उन्हें ‘शोकबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय’ कहते है। जैसे:- हे राम!, बाप रे बाप!, ओह!, उफ़!, हाय!, आदि।

शोकबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण

शोकबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| शोकबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| हे राम : उसके साथ यह काफी बुरा हुआ। |

| हाय! राम के पिता बचपन में ही चल बसे। |

(iii). आश्चर्यबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय

वह अव्यय शब्द, जिनसे आश्चर्य की भावना का बोध होता है, उन्हें ‘आश्चर्यबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय’ कहते है। जैसे:- वाह!, है!, ओहो!, ऐ!, आदि।

आश्चर्यबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण

आश्चर्यबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| आश्चर्यबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| वाह! |

| है! |

| ऐ! |

| क्या! |

| ओहो! |

| अरे |

(iv). तिरस्कारबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय

वह अव्यय शब्द, जिनसे तिरस्कार तथा अपमान भावना का बोध होता है, उन्हें ‘तिरस्कारबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय’ कहते है। जैसे:- हाँ!, बहुत अच्छा!, अवश्य!, आदि।

तिरस्कारबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण

तिरस्कारबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| तिरस्कारबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| छि: ! आपकी कितनी गंदी सोच है। |

| चोरी करते है, अत: तुम पर धिक्कार है। |

(v). अनुमोदनबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय

वह अव्यय शब्द, जिनकी सहायता से अनुमति प्रदान की जाती है, उन्हें ‘संबोधनबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय’ कहते है। जैसे:- हाँ!, बहुत अच्छा!, अवश्य!, आदि।

अनुमोदनबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण

अनुमोदनबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| अनुमोदनबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| अवश्य! आप खाना खा सकते है। |

| बहुत अच्छा! मुझे आप पर भरोसा है। |

| हाँ। आपकी अवश्य ही जीत होगी। |

(vi). संबोधनबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय

वह अव्यय शब्द, जिनकी सहायता से संबोधन का बोध होता है, उन्हें ‘संबोधनबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय’ कहते है। जैसे:- हो!, अजी!, ओ!, रे!, री!, अरे!, अरी!, हैलो!, ऐ!, आदि।

संबोधनबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण

संबोधनबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| संबोधनबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| अजी! कहाँ जा रहे हो? |

| अरे! मेरी बात सुनो। |

| हैलो! आप कौन है? |

(vii). स्वीकृतिबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय

वह अव्यय शब्द, जिनकी सहायता से अनुमति प्रदान की जाती है, उन्हें ‘स्वीकृतिबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय’ कहते है। जैसे:- अच्छा!, ठीक!, हाँ!, जी हाँ!, बहुत अच्छा!, जी!, आदि।

स्वीकृतिबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण

स्वीकृतिबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| स्वीकृतिबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| अच्छा! यहाँ आना मना है। |

| जी हाँ! मैं ही राम हूँ। |

(viii). भयबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय

वह अव्यय, जो डर की भावना को दर्शाते है, उन्हें ‘भयबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय’ कहते है। जैसे:- बाप रे बाप!, ओह!, हाय! राम, उई माँ!, त्राहि-त्राहि, आदि।

भयबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण

भयबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| भयबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| हाय! राम, अब हमारा क्या होगा? |

| उई माँ! मैं फिसल गई। |

| बाप रे बाप! शेर दिखाई दिया। |

(ix). आशीर्वादबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय

वह अव्यय, जो कुशल-मंगल शब्दों से युक्त होते है, उन्हें ‘आशीर्वादबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय’ कहते है। जैसे:- जीते रहो!. खुश रहो!, सदा सुखी रहो!, दीर्घायु हो, आदि।

आशीर्वादबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण

आशीर्वादबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| आशीर्वादबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| सदा खुश रहो! बेटा। |

| जीते रहो! सफलता प्राप्त हो। |

(x). विदासबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय

वह अव्यय, जिनमें विदाई की भावना का बोध होता है, उन्हें ‘विदासबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय’ कहते है। जैसे:- अच्छा!, अच्छा जी!, टा-टा!, आदि।

विदासबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण

विदासबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| विदासबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| मैं जा रहा हूँ। टाटा! |

| अच्छा! अब हम कल मिलते है। |

(xi). विवशताबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय

वह अव्यय, जिनमें लाचारी की भावना का बोध होता है, उन्हें ‘विवशताबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय’ कहते है। जैसे:- काश!, कदाचित!, हे भगवान!, आदि।

विवशताबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण

विवशताबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| विवशताबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण |

|---|

| काश! मैं घूमने जा पाता। |

| हे भगवान! मैं परीक्षा में उत्तीर्ण क्यों नहीं होता हूँ। |

| मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया है, कदाचित आपको गलतफहमी है । |

नोट:- विस्मयादिबोधक अव्यय के बाद विस्मयसूचक चिह्न (!) का प्रयोग किया जाता है। “धत् तेरे की, हैलो, बहुत खूब, क्या कहने, कौन, क्यों, कैसा, सावधान, हट, बचाओ, जा-जा,” आदि शब्दों का प्रयोग भी विस्मयादिबोधक के रूप में होता है।

5. निपात अव्यय

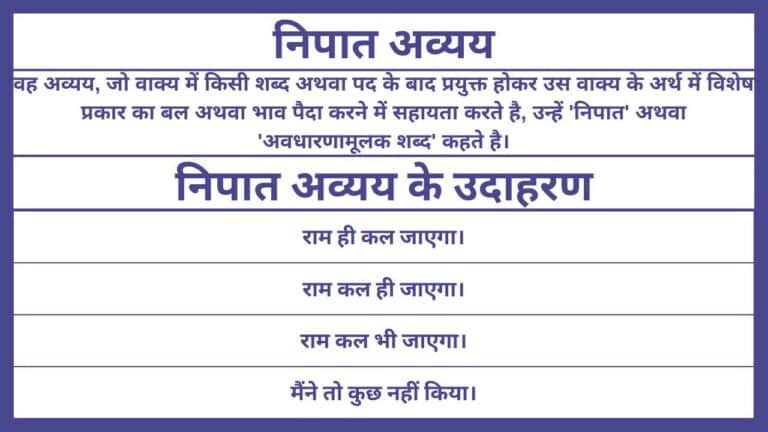

वह अव्यय, जो वाक्य में किसी शब्द अथवा पद के बाद प्रयुक्त होकर उस वाक्य के अर्थ में विशेष प्रकार का बल अथवा भाव पैदा करने में सहायता करते है, उन्हें ‘निपात’ अथवा ‘अवधारणामूलक शब्द’ कहते है।

निपात ‘सहायक शब्द’ होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते है। लेकिन वाक्य में निपात के प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थ व्यक्त होता है। निपात का कोई लिंग व वचन नहीं होता है। हिंदी में अधिकतर निपात शब्द-समूह के बाद आते है, जिनको वह बल प्रदान करते है।

निपात अव्यय के उदाहरण

निपात अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| निपात अव्यय के उदाहरण |

|---|

| राम ही कल जाएगा। |

| राम कल ही जाएगा। |

| राम कल भी जाएगा। |

| मैंने तो कुछ नहीं किया। |

| तुम्हारे बारे में बच्चे तक जानते है। |

निपात अव्यय के कार्य

निपात अव्यय के सभी कार्य निम्नलिखित है:-

(i). प्रश्नबोधक

प्रश्नबोधक के उदाहरण निम्न प्रकार है:-

| प्रश्नबोधक के उदाहरण |

|---|

| क्या वह जा रहा है? |

(ii). अस्वीकृतिबोधक

अस्वीकृतिबोधक के उदाहरण निम्न प्रकार है:-

| अस्वीकृतिबोधक के उदाहरण |

|---|

| मैं आज वहाँ नहीं जाऊंगा। |

(iii). विस्मयादिबोधक

विस्मयादिबोधक के उदाहरण निम्न प्रकार है:-

| विस्मयादिबोधक के उदाहरण |

|---|

| क्या! अच्छी गाय है। |

(iv). वाक्य में किसी शब्द पर बल देना

इसके उदाहरण निम्न प्रकार है:-

| वाक्य में किसी शब्द पर बल देना के उदाहरण |

|---|

| वह भी जानता है। |

निपात अव्यय से आश्चर्य प्रकट होता है, प्रश्न किया जाता है, निषेध किया जाता है और बल दिया जाता है।

निपात अव्यय के भेद

निपात अव्यय के कुल 9 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| निपात अव्यय के भेद |

|---|

| सकारात्मक निपात अव्यय |

| नकारात्मक निपात अव्यय |

| निषेधात्मक निपात अव्यय |

| प्रश्नबोधक निपात अव्यय |

| विस्मयादिबोधक निपात अव्यय |

| बलदायक निपात अव्यय |

| तुलनाबोधक निपात अव्यय |

| अवधारणबोधक निपात अव्यय |

| आदरबोधक निपात अव्यय |

(i). सकारात्मक निपात अव्यय

सकारात्मक निपात अव्यय के उदाहरण निम्न प्रकार है:-

| सकारात्मक निपात अव्यय के उदाहरण |

|---|

| हाँ |

| जी |

| जी हाँ |

(ii). नकारात्मक निपात अव्यय

नकारात्मक निपात अव्यय के उदाहरण निम्न प्रकार है:-

| नकारात्मक निपात अव्यय के उदाहरण |

|---|

| नहीं |

| जी नहीं |

(iii). निषेधात्मक निपात अव्यय

निषेधात्मक निपात अव्यय के उदाहरण निम्न प्रकार है:-

| निषेधात्मक निपात अव्यय के उदाहरण |

|---|

| मत |

| खबरदार |

(iv). प्रश्नबोधक निपात अव्यय

प्रश्नबोधक निपात अव्यय के उदाहरण निम्न प्रकार है:-

| प्रश्नबोधक निपात अव्यय के उदाहरण |

|---|

| क्या? |

| न |

(v). विस्मयादिबोधक निपात अव्यय

विस्मयादिबोधक निपात अव्यय के उदाहरण निम्न प्रकार है:-

| विस्मयादिबोधक निपात अव्यय के उदाहरण |

|---|

| क्या |

| काश |

| काश कि |

(vi). बलदायक निपात अव्यय

बलदायक निपात अव्यय के उदाहरण निम्न प्रकार है:-

| बलदायक निपात अव्यय के उदाहरण |

|---|

| तो |

| ही |

| तक |

| पर |

| सिर्फ |

| केवल |

(vii). तुलनाबोधक निपात अव्यय

तुलनाबोधक निपात अव्यय के उदाहरण निम्न प्रकार है:-

| तुलनाबोधक निपात अव्यय के उदाहरण |

|---|

| सा |

(viii). अवधारणबोधक निपात अव्यय

अवधारणबोधक निपात अव्यय के उदाहरण निम्न प्रकार है:-

| अवधारणबोधक निपात अव्यय के उदाहरण |

|---|

| ठीक |

| लगभग |

| करीब |

| तकरीबन |

(ix). आदरबोधक निपात अव्यय

आदरबोधक निपात अव्यय के उदाहरण निम्न प्रकार है:-

| आदरबोधक निपात अव्यय के उदाहरण |

|---|

| जी |

निपात अव्यय एक शुद्ध अव्यय नहीं है, क्योंकि संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, आदि में जब अव्ययों का प्रयोग होता है, तब उनका अपना अर्थ होता है, लेकिन निपात अव्यय में ऐसा नहीं होता है।

निपात अव्यय का प्रयोग निश्चित शब्द, शब्द-समुदाय अथवा पूर्ण वाक्य को अन्य भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। इसके अतिरिक्त, निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते है।

लेकिन, वाक्य में निपात अव्यय के प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थ व्यक्त होता है। साधारणतः निपात अव्यय ही है। हिंदी में अधिकतर निपात शब्द-समूह के बाद आते है, जिन्हें वह बल प्रदान करते है।

अव्यय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

-

अव्यय की परिभाषा क्या है?

जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, आदि से कोई विकार अथवा रूप परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों के रूपांतरण न होने के कारण ‘अविकारी शब्द’ तथा व्यय न होने के कारण ‘अव्यय’ कहते है।

जैसे:- इधर, उधर, जब, तब, यहाँ, वहाँ, अभी, कब, क्यों, आह, वाह, ओ, हो, अरे, और, एवं, तथा, इसलिए, परंतु, लेकिन, बल्कि, चूँकि, अर्थात, अत:, अतएव, केवल, आदि। -

अव्यय के कुल कितने भेद है?

अव्यय के कुल 5 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

1. क्रिया विशेषण अव्यय

2. संबंधबोधक अव्यय

3. समुच्चयबोधक अव्यय

4. विस्मयादिबोधक अव्यय

5. निपात अव्यय -

क्रिया-विशेषण अव्यय के कुल कितने भेद है?

क्रिया-विशेषण अव्यय के कुल 4 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

1. कालवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय

2. स्थानवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय

3. परिमाणवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय

4. रीतिवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय

अंतिम शब्द

अंत में आशा करता हूँ कि यह लेख आपको पसंद आया होगा और आपको हमारे द्वारा इस लेख में प्रदान की गई अमूल्य जानकारी फायदेमंद साबित हुई होगी।

अगर इस लेख के द्वारा आपको किसी भी प्रकार की जानकारी पसंद आई हो तो, इस लेख को अपने मित्रों व परिजनों के साथ फेसबुक पर साझा अवश्य करें और हमारे वेबसाइट को सबस्क्राइब कर ले।