हास्य रस की परिभाषा, अवयव, भेद और उदाहरण

हास्य रस की परिभाषा : Hasya Ras in Hindi:- आज के इस लेख में हमनें ‘हास्य रस की परिभाषा’ से सम्बंधित जानकारी प्रदान की है। यदि आप हास्य रस की परिभाषा से सम्बंधित जानकारी खोज रहे है? तो इस लेख को शुरुआत से अंत तक अवश्य पढ़े। तो चलिए शुरू करते है:-

हास्य रस की परिभाषा : Hasya Ras in Hindi

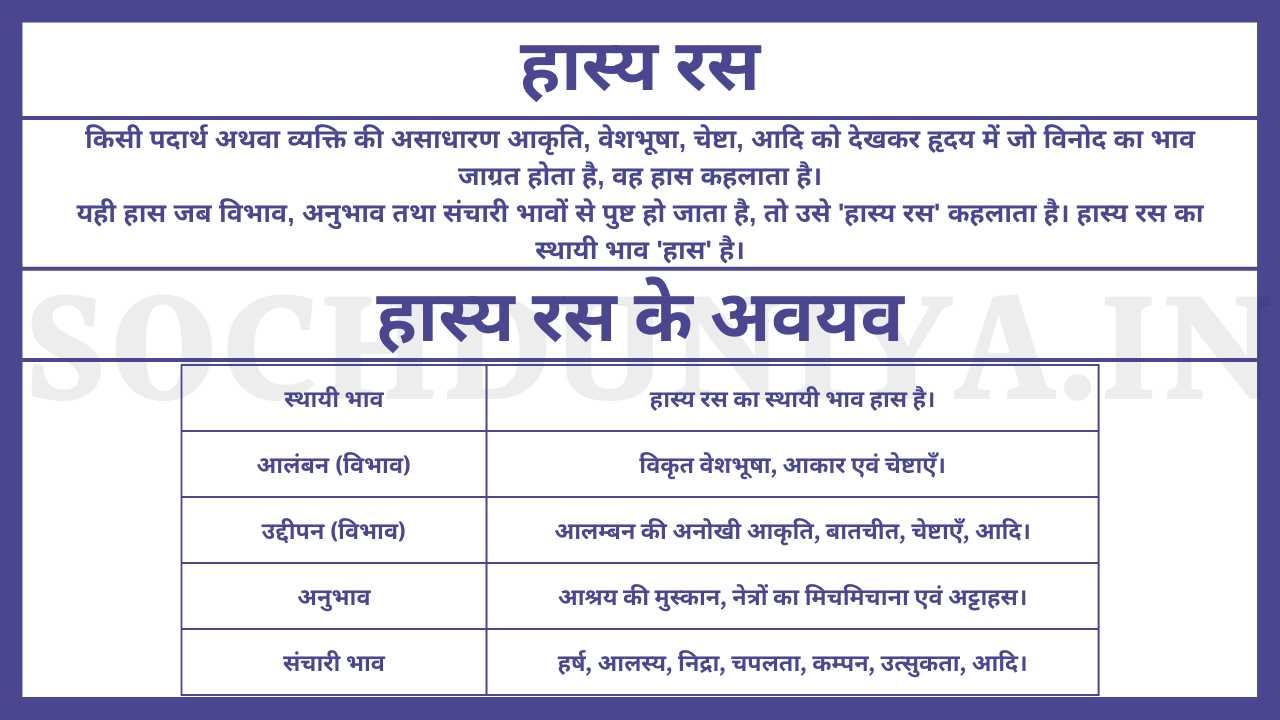

किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की घटनाओं व भावनाओं से संबंधित काव्य को पढ़ने से उत्पन्न रस को ‘हास्य रस’ कहा जाता है। अन्य शब्दों में, किसी पदार्थ अथवा व्यक्ति की असाधारण आकृति, वेशभूषा, चेष्टा, आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जाग्रत होता है, वह हास कहलाता है।

यही हास जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से पुष्ट हो जाता है, तो उसे ‘हास्य रस’ कहलाता है। हास्य रस का स्थायी भाव ‘हास’ है।

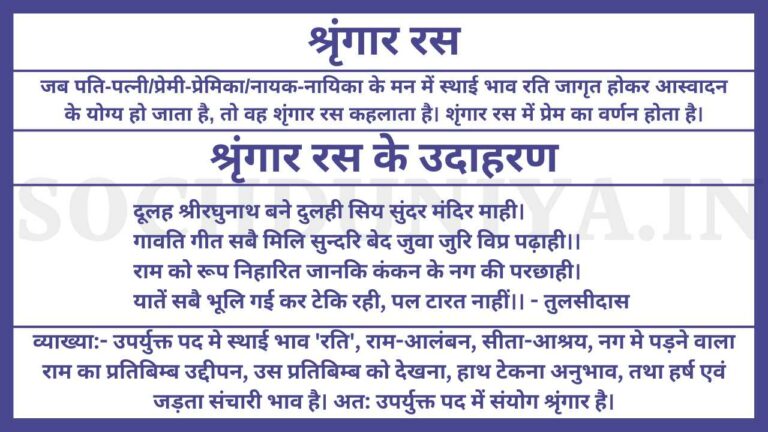

हास्य रस के उदाहरण

बिन्ध्य के बासी उदासी तपो ब्रतधारि महा बिनु नारि दुखारे।

गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनिबृन्द सुखारे॥

ढहैं सिला सब चन्द्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे।

कीन्हीं भली रघुनायक जू ! करुना करि कानन को पगु धारे॥ – तुलसीदास

व्याख्या:- उपरोक्त छन्द में स्थायी भाव ‘हास’ है। ‘रामचन्द्रजी’ आलम्बन है, ‘गौतम की स्त्री का उद्धार’ उद्दीपन है। ‘मुनियों की कथा आदि सुनना’ अनुभाव है तथा ‘हर्ष, उत्सुकता, चंचलता,’ आदि संचारी भाव है। इसमें हास्य रस का आश्रय पाठक है तथा आलम्बन है:-विन्ध्य के उदास वासी।

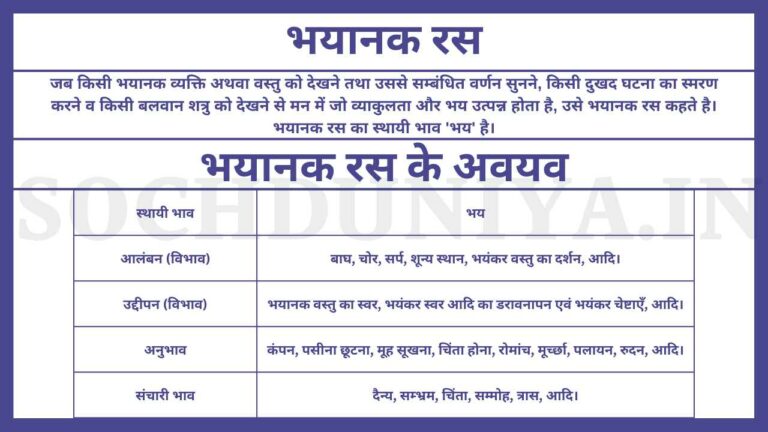

हास्य रस के अवयव

हास्य रस के अवयव निम्न प्रकार है:-

| स्थायी भाव | हास्य रस का स्थायी भाव हास है। |

| आलंबन (विभाव) | विकृत वेशभूषा, आकार एवं चेष्टाएँ। |

| उद्दीपन (विभाव) | आलम्बन की अनोखी आकृति, बातचीत, चेष्टाएँ, आदि। |

| अनुभाव | आश्रय की मुस्कान, नेत्रों का मिचमिचाना एवं अट्टाहस। |

| संचारी भाव | हर्ष, आलस्य, निद्रा, चपलता, कम्पन, उत्सुकता, आदि। |

हास्य रस के भेद व प्रकार

हास्य रस के कुल 2 भेद है, जो कि निम्न प्रकार है:-

| हास्य रस के भेद व प्रकार |

|---|

| आत्मस्थ |

| परस्थ |

1. आत्मस्थ

आत्मस्थ रस के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं ही अपने मन मे हास्य उत्पन्न करता है कभी सयोंगवश कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, जिसमें व्यक्ति स्वयं ही अपने मन मे हास्य का भाव उत्तपन्न कर लेता है। इस रस के उत्पन्न होने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नही होती है।

आत्मस्थ रस के उदाहरण

आत्मस्थ रस के उदाहरण निम्न प्रकार है:-

हाथी जैसा देह, गैंडे जैसी चाल।

तरबूजे सी खोपड़ी,खरबूजे सी गाल।।

2. परस्थ

परस्थ रस के अंतर्गत व्यक्ति को हास्य के भाव का अनुभव करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु की आवश्यकता होती है। इसमें किसी अन्य व्यक्ति अथवा नायक के भावों, क्रियाकलापों, वेशभूषा, आदि को देखकर हृदय में हास्य का भाव उत्पन्न होता है।

परस्थ रस के उदाहरण

परस्थ रस के उदाहरण निम्न प्रकार है:-

लखन कहा हसि हमरे जाना।

सुनहु देव सब धनुष सनाना।।

का छति लाभु जून धनु तोरे।

रेखा राम नयन के शोरे।।

अन्य विद्वानों के द्वारा हास्य रस की परिभाषा

हास्य रस का स्थायी भाव ‘हास’ है। ‘साहित्यदर्पण’ में कहा गया है कि “बागादिवैकृतैश्चेतोविकासो हास इष्यते“ अर्थात वाणी, रूप, आदि के विकारों को देखकर चित्त का विकसित होना ही ‘हास’ कहलाता है।

जिसकी वाणी एवं अंगों के विकारों को देखने आदि से उत्पत्ति होती है और जिसका नाम खिल जाना है, उसे ‘हास’ कहते है। – पण्डितराज

दूसरों की चेष्टा से अनुकरण से ‘हास’ उत्पन्न होता है तथा यह स्मित, हास एवं अतिहसित के द्वारा व्यंजित होता है “स्मितहासातिहसितैरभिनेय:।” भरतमुनि ने त्रिविध हास का जो उल्लेख किया है, उसे ‘हास’ स्थायी के भेद नहीं समझना चाहिए। – भरतमुनि

केशवदास के अनुसार ‘हास’ के भेद व प्रकार

केशवदास ने कुल 4 प्रकार के ‘हास’ का उल्लेख किया है, जो कि निम्न प्रकार है:-

| केशवदास के अनुसार ‘हास’ के भेद व प्रकार |

|---|

| मन्दहास |

| कलहास |

| अतिहास |

| परिहास |

नाट्यशास्त्र के अनुसार हास्य के भेद व प्रकार

हास्य रस के भेद कईं आधारों से किये गए है। एक आधार:- “हास्य का आश्रय” है। जब कोई स्वयं हँसे, तो वह ‘आत्मस्थ’ हास्य कहलाता है। लेकिन, जब वह दूसरों को हँसाये, तो वह ‘परस्थ’ हास्य कहलाता है।

कदाचित् ‘आत्मसमुत्थ’ और ‘परसमुत्थ’ भी इन्हीं को कहा जायेगा। ‘नाट्यशास्त्र’ में गद्य भाग में पहले शब्द युग्म और श्लोक में दूसरे शब्द युग्म का प्रयोग हुआ है।

जगन्नाथ ने इन भेदों को स्वीकार तो किया है लेकिन, व्याख्या स्वतंत्र रीति से की है। उनके अनुसार आत्मस्य हास्य सीधे विभावों से उत्पन्न होता है और परस्य हास्य हँसते हुए व्यक्तियों को देखने से उपजता है।

इनके अतिरिक्त भाव के विकास का क्रम अथवा उसके तारतम्य को भी आधार मानकर हास्य के कुल 6 भेद किये गए है, जो अधिक विख्यात है। प्रकृति की दृष्टि से इन्हें क्रमशः ‘उत्तम, मध्यम और अधम’ कुल 3 कोटियों में रखा गया है:-

| कोटि | नाट्यशास्त्र के अनुसार ‘हास’ के भेद व प्रकार |

|---|---|

| उत्तम | स्मित हसित |

| मध्यम | विहसित उपहसित |

| अधम | अपहसित अतिहसित |

“स्मितमथ हसितं विहसितमुपहसितं चापहसित-मतिहसितम्। द्वौ-द्वौ भेदौ स्यातामुत्तमध्यमाधमप्रकृतौ।” भरतमुनि ने न सिर्फ यह विभाजन ही प्रस्तुत किया है, अपितु उसकी सम्यक व्याख्या भी की है। जिससे प्रत्येक भेद की विशेषताएँ तथा भेदों का पारस्परिक अन्तर स्पष्ट हो जाता है

1. स्मित हास्य रस

जब नेत्रों व कपोलों पर कुछ विकास होता है तथा अधर आरंजित होता है, तो वहाँ पर स्मित हास्य रस होता है।

2. हसित हास्य रस

यदि नेत्रों व कपोलों के विकास के साथ दांत भी दिखाई दे, तो वहाँ पर हसित हास्य रस होता है।

3. विहसित हास्य रस

नेत्रों व कपोलों के विकास के साथ दांत दिखाई देते हुए जब आरंजित मुख से कुछ मधुर शब्द भी निकलते है, तो वहाँ पर विहसित हास्य रस होता है।

4. उपहसित हास्य रस

विहसित के लक्षणों के साथ जब सिर व कंधे कंपने लगे, नाक फूल जाए तथा चितवन तिरछी हो जाए, तो वहाँ पर उपहसित हास्य रस होता है।

5. अपहसित हास्य रस

असमय पर हँसे, हँसते हुए आँखों में आँसुओं आ जाए तथा कन्धे और सिर भी हिलने लगे, तो वहाँ पर अपहसित हास्य रस होता है।

6. अतिहासित हास्य रस

आँसू टपकाते हुए उद्धत हास को उपहसित तथा आँसू बहाते हुए ताली देकर ऊँचे स्वर से ठहाका मारकर हँसने को ‘अतिहसित’ हास्य रस कहते है।

वास्तव में इन्हें हास स्थायी के भेद मानना युक्तिसंगत नहीं है। जैसा ‘हरिऔध’ ने कहा है कि सभी स्थायी भाव वासना स्वरूप है। इसलिए उनका स्थान शरीर में नहीं होकर अन्त:करण में है। स्मितहसितादि शरीर से सम्बद्ध व्यापार है। इसलिए, ये हसन क्रिया के ही भेद है। अश्रु, हर्ष, कम्प, स्वेद, चपलता, आदि ‘हास’ स्थायी के साथ सहचार करने वाले व्यभिचारी भाव है।

इन भेदों को मुख्यतः अनुभावों के आधार पर कल्पित किया गया है। इसलिए, इन्हें मानसिक कम तथा शारीरिक ही अधिक माना गया है। यह अवश्य है कि अनुभाव मनोभावों के अनुरूप ही प्रकट होते हैं और उनसे आन्तरिक मानसिक दशा परिलक्षित होती है।

कुछ संस्कृत आचार्यों ने इन 6 भेदों में ‘आत्म’ और ‘पर’ का भेद बताते हुए पहले 3 भेदों को ‘आत्मसमुत्थ’ और अन्तिम 3 भेदों को ‘परसमुत्थ’ बताया है। लेकिन, इस तारतम्य-मूलक विभाजन का आधार उत्तरोत्तर विकास ही है।

इसलिए, इसमें आत्म और पर का अन्तर करना अनुपयुक्त प्रतीत होता है। भानुदत्त ने करुण और वीभत्स की भांति हास्य के भी ‘आत्मनिष्ठ’ और ‘परनिष्ठ’ भेद किये है, जो स्पष्टतया भरतमुनि के ‘आत्मस्थ’ और ‘परस्थ’ भेद के समानान्तर है।

हिन्दी के स्वतंत्र आचार्यों में केशवदास ने हास्य के चार स्वतंत्र भेदों ‘मंदहास, कलहास, अतिहास व परिहास’ का उल्लेख किया है। जिन पर नाट्यशास्त्रों के भेदों की गहरी छाया है, लेकिन कुछ अन्तर भी दिखाई देता है। इसलिए केशव का विभाजन लक्षण सहित उल्लेखनीय है:-

“विकसहिं नयन कपोल कछु दसन-दसन के वास।

‘मदहास’ तासों कहै कोबिद केसवदास।

जहँ सुनिए कल ध्वनि कछू कोमल बिमल विलास।

केसव तन-मन मोहिये वरनत कवि ‘कलहास’।

जहाँ हँसहिं निरसंक है प्रगटहि सुख मुख वास।

आधे-आधे बरन पर उपजि परत ‘अतिहास’।

जहँ परिजन सव हँसि उठें तजि दम्पति की कानि।

केसव कौनहुँ बुद्धिबल सो ‘परिहास’ बखानि।”

केशव के पहले 3 भेद तो भरतमुनि के भेदों के समानान्तर और भाव के विकास क्रम पर आधारित है, जिसमें नायक-नायिका की प्रीति परिजनों के परिहास का कारण बन जाए।

केशव के अतिरिक्त अन्य रीतिकालीन काव्याचार्यों में हास्य रस का चिन्तामणि ने सबसे अधिक सांगोपांग विवरण प्रस्तुत किया है, जो ‘साहित्यदर्पण’ में दिये गये विवरण का पद्यानुवादमात्र है। रसनिवास के रचयिता राम सिंह ने हास्य रस का स्थायी भाव ‘हँसना’ माना है।

स्मित, हसित, आदि नाट्यशास्त्र में प्राप्त पूर्वोक्त 6 भेद नहीं हो सकते है, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें स्थायी भाव का भेद भी माना है। जिसका खण्डन करते हुए आधुनिक विवेचक ‘हरिऔध’ ने लिखा है:-

किसी-किसी ने स्थायी भाव हास के कुल 6 भेद माने है, जो कि युक्तिसंगत नहीं है। सभी स्थायी भाव वासनारूप हैं। इसलिए उनका स्थान शरीर में नहीं होकर अन्त:करण में है। स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, उपहसित और अतिहसित के नाम और लक्षण बताते हैं कि उनका निवास स्थान देह है। इसलिए ये हसनक्रिया के भेद है।

अपने रिमझिम नामक हास्य एकांकी संग्रह की भूमिका में रामकुमार वर्मा ने इन सभी 6 भेदों के साथ ‘आत्मस्थ’ – ‘परस्थ’ का गुणन कर कुल 12 भेद मान लिए है, जिसका आधार ‘नाट्यशास्त्र’ में ही मिल जाता है। रामकुमार वर्मा ने पाश्चात्य साहित्य में उपलब्ध हास्य के 5 मुख्य रूप मानते हुए उनकी परिभाषा निम्न प्रकार प्रकार दी है:-

| हास्य के रूप | परिभाषा |

|---|---|

| विकृति (सैटायर) | आक्रमण करने की दृष्टि से वस्तुस्थिति को विकृत कर उससे हास्य उत्पन्न करना। |

| कैरीकेचर (विरूप का अतिरंजना) | किसी भी ज्ञात वस्तु या परिस्थिति को अनुपात रहित बढ़ाकर या गिराकर हास्य उत्पन्न करना। |

| पैरोडी (परिहास) | उदात्त मनोभावों को अनुदात्त सन्दर्भ से जोड़कर हास्य उत्पन्न करना। |

| आइरनी (व्यंग्य) | किसी वाक्य को कहकर उसका दूसरा ही अर्थ निकालना। |

| विट (वचन वैदग्ध्य) | शब्दों तथा विचारों का चमत्कारपूर्ण प्रयोग। |

फ़्रायड ने इसे 2 प्रकार का माना है:-

| सहज चमत्कार |

| प्रवृत्ति चमत्कार |

सहज चमत्कार में विनोदमात्र रहता है। साहित्य की आधुनिक प्रवृत्तियों को दृष्टि में रखकर उन्होंने अपनी और से 5 स्वतंत्र भेदों की स्थापना की। जिनमें से प्रत्येक में 2-2 उपभेद करके कुछ 10 प्रकारों में हास्य रस के प्राय: समस्त प्रचलित स्वरूपों को समाविष्ट करने का प्रयास किया है।

इस विभाजन वर्गीकरण के सम्बन्ध में लेखक की अपनी धारणा है कि “इस भाँति हास्य सहज विनोद से चलकर क्रमश: दृष्टि, भाव, ध्वनि और बुद्धि में विभिन्न रूप ग्रहण करता हुआ विकृति में समाप्त होता है।”

हास्य रस को लेकर उसको विभाजित और वर्गीकृत करने का ऊहापोह स्वतंत्र विवेचन की अपेक्षा रखता है। कुछ बातों पर सरलता से आपत्ति की जा सकती है, जैसे:- विनोद और ब्याजोक्ति।

जो ‘विट’ के रूप माने गए है, उन्हें बुद्धि विकार से अलग मानना और ‘सहज’ तथा ‘ध्वनि-विकार’ नामक वर्गों में रखना। काव्यशास्त्र में वक्रोक्ति भी कुल 2 की प्रकार की मानी गई है:-

| श्लेष |

| काकु |

ध्वनिविकार के अन्तर्गत सिर्फ काकुवक्रोक्ति ही आ सकती है, श्लेषवक्रोक्ति नहीं। श्लेष अथवा श्लेषवक्रोक्ति पर आधारित हास्य को भी किसी न किसी वर्ग में समाविष्ट किया जाना चाहिए था।

इसी प्रकार ‘ब्याजोक्ति’, जो वाच्यार्थ का ही एक रूप है, ‘ध्वनिविकार’ के अंतर्गत नहीं रखी जा सकती है, क्योंकि ध्वनिगत विकार उसका आधार नहीं है और न ही उसके लिए अनिवार्य है।

प्रधान रस

हास्य रस उन प्रधान रसों में है, जिनके आधार पर नाट्यसाहित्य में स्वतंत्र नाट्यरूपों की कल्पना हुई थी। रूपक के कुल 10 भेदों में भाण और प्रहसन न्यूनाधिक हास्य रस से सम्बद्ध है। प्रहसन में तो हास्य रस ही प्रधान है।

भारतेन्दु के ‘वेदि की हिंसा हिंसा न भवति’ तथा ‘विषस्य विषमौषधम्’ नामक प्रहसन संस्कृत नाट्यशास्त्र के आदर्श पर ही रचे गए थे। संस्कृत नाटकों में हास्य रस की सृष्टि करने के लिए विदूषक की अलग से योजना मिलती है।

जिस परम्परा का निर्वाह ‘प्रसाद’ के ‘स्कन्दगुप्त’ जैसे अनेक हिन्दी नाटकों तक व्याप्त मिलता है। शेक्सपीयर के सुखान्त नाटकों में भी विदूषक की योजना की गई है। वस्तुत: विदूषक की कल्पना मध्यकालीन सामन्ती जीवन और संस्कारों की उपज है।

आधुनिक नाट्यसाहित्य में हास्य और व्यंग्य के लिए ऐसे किसी स्वतंत्र भाव की सृष्टि आवश्यक नहीं है। जीवन के स्वाभाविक क्रम में अन्य मनोभावों के साथ ही हास्य का भी सहज रूप में समावेश अपेक्षित माना जाता है।

हास्य रस का निरूपण

हिन्दी काव्य साहित्य में भी हास्य रस का निरूपण काफी समय तक संस्कृत साहित्य के आदर्श पर होता रहा है। रीतिकालीन कविता में बहुधा आश्रयदाताओं अथवा दानदाताओं के प्रति कटु व्यंग्योक्तियाँ की गई है, जिन्हें हास्य रस के अन्तर्गत माना जाता है।

बेनी कवि के ‘भड़ौआ’ इस क्षेत्र में विशेष प्रसिद्ध है। ऐसे ‘भड़ौआ’ का एक संग्रह ‘विचित्रोप्रदेश’ नाम से प्रकाशित किया गया था। इस प्रकार की रचनाएँ हास्य का उदाहरण ही प्रस्तुत करती हैं।

इधर अंग्रेज़ी ‘पैरोडी’ अथवा विडम्बना काव्य की एक स्वतंत्र धारा का विकास पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से हुआ है। उर्दू कवि अकबर का प्रभाव विशेष रूप से हिन्दी के अर्वाचीन काव्य पर पड़ा है। ‘बेढ़ब’ बनारसी आदि की रचनाएँ इसका उदाहरण है।

गद्यसाहित्य में हास्य रस

गद्यसाहित्य में भारतेन्दुकाल से ही हास्य रस की रचनाएँ होने लगी। लेकिन, उनका क्षेत्र अधिकतर नाटक ही रहा। द्विवेदीकाल में व्यंग्यपूर्ण लेखों की भारतेन्दु युगीन परम्परा विशेष विकसित हुई।

‘दूबेजी का चिट्ठा’ आदि इसी के उदाहरण हैं। उपन्यासों के क्षेत्र में जी. पी. श्रीवास्तव को विशेष ख्याति प्राप्त हुई। लेकिन, ‘लतखोरीलाल’ ‘लम्बी दाढ़ी’, आदि अनेक उपन्यासों में कुत्रिमता की मात्रा काफी अधिक है।

अमृतलाल नागर, शिक्षार्थी, केशवचन्द्र वर्मा तथा अन्य अनेक नए लेखक शिष्ट हास्य के विकास में विशेष तत्पर है। ऐसे लेखकों में स्वर्गीय अन्नापूर्णाचन्द्र का भी नाम विशेष उल्लेखनीय है।

मुख्यतः हास्य रस को लेकर ‘नौंक-झौंक’, ‘मुस्कान’ और ‘तुंग-श्रृंग,’ आदि कईं पत्रिकाएं प्रकाशित होती रही है। लेकिन, यह सत्य है कि हिन्दी का अधिकतर हास्य साहित्य अब तक अपरिपक्व है।

नाटकों में प्रहसन की विधा और विदूषक की उपस्थिति ने हास्य का सृजन काफी अधिक किया है, लेकिन वह बहुमुखी नहीं हो पाया। सुभाषित के कईं श्लोक अवश्य अच्छे बन पड़े है, जिनमें विषय और उक्ति दोनों दृष्टियों से हास्य की अच्छी अवतारणा की गई है।

कुछ उदाहरण दे पाना अप्रासंगिक न होगा। देवताओं के संबंध का मजाक देखिए। प्रश्न था कि शंकर जी ने जहर क्यों पिया? कवि का उत्तर है कि अपनी गृहस्थी की दशा से ऊबकर।

अत्तुं वांछति वाहनं गणपते राखुं क्षुधार्त: फणी

तं च क्रौंचपते: शिखी च गिरिजा सिंहोऽपिनागानर्न।

गौरी जह्रुसुतामसूयसि कलानार्थ कपालाननो

निविं्वष्ण: स पयौ कुटुम्बकलहादीशोऽपिहालाहलम्।।

व्याख्या:- शंकर जी का साँप गणेश जी के चूहे की तरफ झपट रहा है। लेकिन, स्वत: उस पर कार्तिकेय जी का मोर दांव लगाए हुए है। उधर गिरिजा का सिंह गणेश जी के गजमस्तक पर ललचाई निगाहें रख रहा है और स्वत: गिरिजा जी भी गंगा से सौतियाडाह रखती हुई भभक रही हैं। समर्थ होकर भी बेचारे शंकर जी इस बेढंगी गृहस्थी से कैसे पार पाते, इसलिए ऊबकर जहर पी लिया।

त्रिदेव खटिया पर नहीं सोते। जान पड़ता है खटमलों से वे भी भयभीत हो चुके हैं।

विधिस्तु कमले शेते हरि: शते महोदधौ

हरो हिमालये शेते मन्ये मत्कुण शंकया।।

दामाद अपने ससुराल को कितनी सार वस्तु माना करता है, लेकिन फिर भी किस अकड़बाजी से अपनी पूजा करवाते रहने की अपेक्षा रखा करता है यह नीचे दिए गए श्लोकों में देखिए। दोनों ही श्लोक पर्याप्त काव्यगुण युक्त हैं। जितना विश्लेषण कीजिए उतना ही मजा आता जाएगा।

असारे खलु संसारे, सारं श्वसुर मंदिरं

हर: हिमालये शेते, हरि: शेते पयोनिधौ।।

सदा वक्र: सदा क्रूर:, सदा पूजामपेक्षते

कन्याराशिस्थितो नित्यं, जामाता दशमो ग्रह:।।

परान्न प्रिय हो कि प्राण, इस पर कवि का निष्कर्ष सुनिए:-

परान्नं प्राप्य दुर्बुद्धे! मा प्राणेषु दयां कुरु

परान्नं दुर्लभं लोके प्राण: जन्मनि जन्मनि।।

राजा भोज ने घोषणा की थी कि जो कोई व्यक्ति एक नए श्लोक की रचना करेगा, उसे एक लाख मुद्राएं पुरस्कारस्वरूप दी जाएगी। लेकिन, पुरस्कार किसी को मिल ही नहीं पाता था क्योंकि, उसे मेधावी दरबारी पंडित नया श्लोक सुनते ही दुहरा देते और इस प्रकार उसे पुराना घोषित कर देते थे।

किंवदंती के अनुसार कालिदास ने निम्न श्लोक सुनाकर बोली बंद कर दी थी। श्लोक में कवि ने दावा किया है कि राजा निन्नानबे करोड़ रत्न देकर पिता को ऋणमुक्त करें और इस पर पंडितों का साक्ष्य ले लें।

यदि पंडितगण कहें कि यह दावा उन्हें विदित नहीं है तो फिर इस नए श्लोक की रचना के लिए एक लाख मुद्राएं दी ही जाए। इसमें “कैसा छकाया” का भाव बड़ी सुंदरता से सन्निहित है:-

स्वस्तिश्री भोजराज! त्रिभुवनविजयी धार्मिक स्ते पिताऽभूत्

पित्रा ते मे गृहीता नवनवति युता रत्नकोटिर्मदीया।

तान्स्त्वं मे देहि शीघ्रं सकल बुधजनैज्र्ञायते सत्यमेतत्

नो वा जानंति केचिन्नवकृत मितिचेद्देहि लक्षं ततो मे।।

हिंदी के वीरगाथाकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल प्राय: पद्यों के ही काल रहे हैं। इस लंबे काल में हास्य की रचनाएं कभी-कभी होती ही रही है, लेकिन वे प्राय: फुटकर ढंग की ही रचनाएं रही है।

तुलसीदास जी के रामचरिमानस का नारदमोह प्रसंग शिवविवाह प्रसंग, परशुराम प्रसंग, आदि और सूरदास जी के सूरसागर का माखनचोरी प्रसंग, उद्धव-गोपी-संवाद प्रसंग, आदि अलबत्ता हास्य के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते है।

तुलसीदास जी का निम्न छंद, जिसमें जराजर्जर तपस्वियों की शृंगारलालसा पर मजेदार चुटकी ली गई है। अपनी छटा में अपूर्व है:-

विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महा बिनु नारि दुखारे

गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनिवृंद सुखारे।

ह्वै हैं सिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे

कीन्हीं भली रघुनायक जू जो कृपा करि कानन को पगु धारे।।

बीरबल के चुटकुले, लाल बुझक्कड़ के लटके, घाघ और भड्डरी की सूक्तियाँ, गिरधर कविराय और गंग के छंद, बेनी कविराज के भड़ौवे तथा और भी कई रचनाएँ इस काल की प्रसिद्ध है।

भारतजीवन प्रेस ने इस काल की फुटकर हास्य रचनाओं का कुछ संकलन अपने “भड़ोवा संग्रह” में प्रकाशित किया था। इस काल में विशेषत: दान के प्रसंग को लेकर कुछ मार्मिक रचनाएँ हुई है, जिनकी रोचकता आज भी कम नहीं कही जा सकती है। निम्नलिखित उदाहरण देखिए:-

चीटे न चाटते मूसे न सूँघते, बांस में माछी न आवत नेरे,

आनि धरे जब से घर मे तबसे रहै हैजा परोसिन घेरे,

माटिहु में कछु स्वाद मिलै, इन्हैं खात सो ढूढ़त हर्र बहेरे,

चौंकि परो पितुलोक में बाप, सो आपके देखि सराध के पेरे।।

एक सूम ने संकट में तुलादान करना कबूल कर लिया था। उसके लिए अपना वजन घटाने की उसकी तरकीबें देखिए:-

बारह मास लौं पथ्य कियो, षट मास लौं लंघन को कियो कैठो

तापै कहूँ बहू देत खवाय, तो कै करि द्वारत सोच में पैठो

माधौ भनै नित मैल छुड़ावत, खाल खँचै इमि जात है ऐंठो

मूछ मुड़ाय कै, मूड़ घोटाय कै, फस्द खोलाय, तुला चढ़ि बैठो।।

हिन्दी साहित्य में हास्य

वर्तमानकाल में हास्य के विषयों और उनकी अभिव्यक्ति करने की शैलियों का काफी अधिक विस्तार हुआ है। इस युग में पद्य के साथ ही गद्य की भी अनेक विधाओं का विकास हुआ है, जिनमें नाटक तथा एकांकी, उपन्यास तथा कहानियाँ, एवं निबंध प्रमुख है।

इन सभी विधाओं में हास्य रस के अनुकूल प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा गया और लिखा जा रहा है। प्रतिभाशाली लेखकों ने पद्य के साथ ही गद्य की विविध विधाओं में भी अपनी हास्यरसवर्धिनी रचनाएँ प्रस्तुत की है।

इस युग के प्रारंभिक दिनों के सर्वाधिक यशस्वी साहित्यकार भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र है। इनके नाटकों में विशुद्ध हास्य रस कम, वाग्वैदग्ध्य कुछ अधिक और उपहास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है।

“वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति,” “अंधेर नगरी,” आदि उनकी हास्य कृतियाँ है। उनका “चूरन का लटका” प्रसिद्ध है। उनके ही युग के लाला श्रीनिवास दास, प्रतापनारायण मिश्र, राधाकृष्णदास, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, आदि ने भी हास्य की रचनाएँ की है।

प्रतापनारायण मिश्र ने “कलिकौतुक रूपक” नामक सुंदर प्रहसन लिखा है। “बुढ़ापा” नामक उनकी कविता शुद्ध हास्य की उत्तम कृति है। उस समय अंग्रेजी राज्य अपने गौरव पर था, जिसकी प्रत्यक्ष आलोचना खतरे से खाली नहीं थी।

इसलिए, साहित्यकारों ने विशेषत: व्यंग और उपहास का मार्ग ही पकड़ था और स्यापा, हजो, वक्रोक्ति, व्यंगोक्ति, आदि के माध्यम से सुधारवादी सामाजिक चेतना जगाने का प्रयत्न किया था।

भारतेंदुकाल के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी काल आया, जिसने हास्य के विषयों और उनकी अभिव्यंजना प्रणालियों का खुद और अधिक परिष्कार एवं विस्तार किया।

नाटकों में सिर्फ हास्य का उद्देश्य लेकर मुख्य कथा के साथ जो एक अंतर्कथा अथवा उपकथा (विशेषतः पारसी थिएट्रिकल कंपनियों के प्रभाव से) चला करती थी, वह द्विवेदीकाल में प्रायः समाप्त हो गई और हास्य के उद्रेक के लिए विषय अनिवार्य न रह गया।

काव्य में “सरगौ नरक ठेकाना नाहिं” सदृश रचनाएँ सरस्वती आदि, पत्रिकाओं में सामने आई। उस युग के बाबू बालमुकुंद गुप्त और पण्डित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी हास्य रस के अच्छे लेखक थे।

प्रथम ने “भाषा की अनस्थिरता” नामक अपनी लेखमाला “आत्माराम” नाम से लिखी और दूसरे सज्जन ने “निरंकुशता-निदर्शन” नामक लेखमाला “मनसाराम” नाम से लिखी। दोनों ने इन मालाओं में द्विवेदीजी से टक्कर ली है और उनकी इस नोंक-झोंक की चर्चा साहित्यिकों के बीच काफी दिनों तक रही।

बालमुकुंद गुप्त जी का शिवशंभु का चिट्ठा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कछुवा धर्म, मिश्रबंधु और बदरीनाथ भट्ट जी के अनेक नाटक, श्री हरिशंकर शर्मा के निबंध, नाटक, आदि, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव और उग्र जी के अनेक प्रहसन और अनेक कहानियाँ, अपने-अपने समय में जनसाधारण में खूब समादृत हुई।

जी. पी. श्रीवास्तव ने उलटफेर, लंबी दाढ़ी, आदि लिखकर हास्यरस के क्षेत्र में धूम मचा दी थी, फिर भी उनका हास्य उथला-उथला सा ही रहा है।

निराला जी ने सुंदर व्यंगात्मक रचनाएँ लिखी है और उनके कुल्ली भाठ, चतुरी चमार, सुकुल की बीबी, बिल्लेसुर बकरिहा, कुकूरमुत्ता, आदि पर्याप्त प्रसिद्ध है।

पण्डित विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक निश्चय ही ‘विजयानंद दुबे की चिट्ठियाँ’ आदि लिखकर इस क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त है। शिवपूजन सहाय और हजारीप्रसाद द्विवेदी ने हास्य रस के साहित्य की अच्छी श्रीवृद्धि की है।

अन्नपूर्णानंद वर्मा को हम हास्य रस का ही विशेष लेखक कह सकते है। उनके “महाकवि चच्चा,” “मेरी हज़ामत,” “मगन रहु चोला,” “मंगल मोद,” “मन मयूर,” आदि सभी सुरुचिपूर्ण है।

वर्तमानकाल में उपेंद्रनाथ अश्क ने “पर्दा उठाओ, परदा गिराओ” आदि कईं नई सूझ वाले एकांकी लिखे है। डॉ. रामकुमार वर्मा का एकांकी संग्रह “रिमझिम” इस क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ है। उन्होंने स्मित हास्य के अच्छे नमूने दिए है।

देवराज दिनेश, उदयशंकर भट्ट, भगवतीचरण वर्मा, प्रभाकर माचवे, जयनाथ नलिन, बेढब बनारसी, कांतानाथ चोंच,” भैया जी बनारसी, गोपालप्रसाद व्यास, काका हाथरसी, आदि अनेक सज्जनों ने अनेक विधाओं में रचनाएँ की है और हास्य रस के साहित्य को खूब समृद्ध किया है।

इनमें से अनेक लेखकों की अनेक कृतियों ने अच्छी प्रशंसा प्राप्त की है। भगवतीचरण वर्मा का “अपने खिलौने” हास्य रस के उपन्यासों में विशिष्ट स्थान रखता है।

यशपाल का “चक्कर क्लब” व्यंग के लिए प्रसिद्ध है। कृष्णचंद्र ने “एक गधे की आत्मकथा” आदि लिखकर व्यंग लेखकों में यशस्विता प्राप्त की है। गंगाधर शुक्ल का “सुबह होती है शाम होती है” अपनी निराली विधा रखता है।

राहुल सांकृत्यायन, सेठ गोविंद दास, श्रीनारायण चतुर्वेदी, अमृतलाल नागर, डॉ. बरसानेलाल जी, वासुदेव गोस्वामी, बेधड़क जी, विप्र जी, भारतभूषण अग्रवाल, आदि के नाम लिए जा सकते है, जिन्होंने किसी न किसी रूप में साहित्य के इस उपादेय अंग की समृद्धि की है।

अन्य भाषाओं की कईं विशिष्ट कृतियों के अनुवाद भी हिंदी में हो चुके हैं। केलकर के “सुभाषित आणि विनोद” नामक गवेषणापूर्ण मराठी ग्रंथ के अनुवाद के अतिरिक्त मोलिये के नाटकों का, “गुलिवर्स ट्रैवेल्स,” “डान क्विकज़ोट,” सरशार के “फिसानए आज़ाद,” “रवींद्रनाथ टैगोर के नाट्यकौतुक,” परशुराम, अज़ीमबेग चग़ताई, आदि की कहानियों का अनुवाद हिंदी में उपलब्ध है।

हास्य रस के उदाहरण

उदाहरण:- 1

अत्तुं वांछति वाहनं गणपते राखुं क्षुधार्त: फणी

तं च क्रौंचपते: शिखी च गिरिजा सिंहोऽपिनागानर्न।

गौरी जह्रुसुतामसूयसि कलानार्थ कपालाननो

निविं्वष्ण: स पयौ कुटुम्बकलहादीशोऽपिहालाहलम्।।

उदाहरण:- 2

विधिस्तु कमले शेते हरि: शते महोदधौ

हरो हिमालये शेते मन्ये मत्कुण शंकया।।

उदाहरण:- 3

असारे खलु संसारे, सारं श्वसुर मंदिरं

हर: हिमालये शेते, हरि: शेते पयोनिधौ।।

सदा वक्र: सदा क्रूर:, सदा पूजामपेक्षते

कन्याराशिस्थितो नित्यं, जामाता दशमो ग्रह:।।

उदाहरण:- 4

परान्नं प्राप्य दुर्बुद्धे! मा प्राणेषु दयां कुरु

परान्नं दुर्लभं लोके प्राण: जन्मनि जन्मनि।।

उदाहरण:- 5

स्वस्तिश्री भोजराज! त्रिभुवनविजयी धार्मिक स्ते पिताऽभूत्

पित्रा ते मे गृहीता नवनवति युता रत्नकोटिर्मदीया।

तान्स्त्वं मे देहि शीघ्रं सकल बुधजनैज्र्ञायते सत्यमेतत्

नो वा जानंति केचिन्नवकृत मितिचेद्देहि लक्षं ततो मे।।

उदाहरण:- 6

विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महा बिनु नारि दुखारे

गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनिवृंद सुखारे।

ह्वै हैं सिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे

कीन्हीं भली रघुनायक जू जो कृपा करि कानन को पगु धारे।।

उदाहरण:- 7

चीटे न चाटते मूसे न सूँघते, बांस में माछी न आवत नेरे,

आनि धरे जब से घर मे तबसे रहै हैजा परोसिन घेरे,

माटिहु में कछु स्वाद मिलै, इन्हैं खात सो ढूढ़त हर्र बहेरे,

चौंकि परो पितुलोक में बाप, सो आपके देखि सराध के पेरे।।

उदाहरण:- 8

बारह मास लौं पथ्य कियो, षट मास लौं लंघन को कियो कैठो

तापै कहूँ बहू देत खवाय, तो कै करि द्वारत सोच में पैठो

माधौ भनै नित मैल छुड़ावत, खाल खँचै इमि जात है ऐंठो

मूछ मुड़ाय कै, मूड़ घोटाय कै, फस्द खोलाय, तुला चढ़ि बैठो।।

उदाहरण:- 9

हाथी जैसा देह, गेंडे जैसी चाल।

तरबूज़े सी खोपड़ी, खरबूज़े से गाल।।

उदाहरण:- 10

बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोय।

किसी भी हालत में तेरा बाल न बाँका होय।

उदाहरण:- 11

कोई कील चुभाए तो, उसे हथौड़ा मार।

इस युग में तो चाहिए, जस को तस व्यवहार॥

प्रेमी द्वारा स्पर्श की हुई माल के धारण करने से नायिका के रोमांचित हो जाने पर नायिकाओं के प्रति सखी के इस विनोद में ‘हास’ भाव की व्यंजना है। हास स्थायी प्रस्फुटित नहीं है।

रसों में हास्य रस

हास्य रस नवरसों के अन्तर्गत स्वभावत: सबसे अधिक सुखात्मक रस दिखाई देता है। लेकिन, भरतमुनि के ‘नाट्यशास्त्र’ के अनुसार हास्य रस चार उपरसों की कोटि में आता है।

हास्य रस की उत्पत्ति श्रृंगार रस से मानी जाती है। इसको स्पष्ट करते हुए भरतमुनि ने लिखा है कि वह श्रृंगार की अनुकृति है:- “श्रृंगारानुकृतियाँ तु स हास्य इति संशित:।”

यद्यपि हास्य श्रृंगार से उत्पन्न कहा गया है। लेकिन, उसका वर्ण श्रृंगार रस के ‘श्याम’ वर्ण के विपरीत ‘सित’ बताया गया है:- “सितो हास्य: प्रकीर्तित:।” इसी प्रकार हास्य के देवता भी श्रृंगार के देवता विष्णु से भिन्न शैव ‘प्रथम’ अर्थात शिवगण है। जैसे:- “हास्य प्रथमदेवत:।”

हास्य रस का स्थायी भाव

हास्य रस का स्थायी भाव हास और विभाव आचार, व्यवहार, केशविन्यास, नाम तथा अर्थ, आदि की विकृति है। जिसमें विकृतदेवालंकार ‘धाष्टर्य’ लौल्ह, कलह, असत्प्रलाप, व्यंग्यदर्शन, दोषोदाहरण, आदि की गणना की गई है।

ओष्ठ-दंशन, नासा-कपोल स्पन्दन, आँखों के सिकुड़ने, स्वेद, पार्श्वग्रहण, आदि अनुभावों के द्वारा इसके अभिनय का निर्देश किया गया है तथा व्यभिचारी भाव आलस्य, अवहित्य (अपना भाव छिपाना), तन्द्रा, निन्द्रा, स्वप्न, प्रबोध, असूया (ईर्ष्या, निन्दा-मिश्रित), आदि माने गए है।

- साहचर्य भाव से हास्य रस श्रृंगार, वीर और अद्भुत रस का पोषक है। शान्त के भी अनुकूल नहीं है। आधुनिक साहित्य में हास्य के जो रूप विकसित हुए है, उन पर काफ़ी कुछ यूरोपीय चिन्तन और साहित्य का प्रभाव है। वह सभी न तो श्रृंगार से उद्भूत माने जा सकते है और न ही ‘नाट्यशास्त्र’ की व्यवस्था के अनुसार सहचर रसों के पोषक कहे जा सकते है।

- हास्य की उत्पत्ति के मूल कारण के सम्बन्ध में भी पूर्ण रूप से मतभेद मिलता है। प्राचीन भारतीय आचार्यों ने उसे ‘राग’ से उत्पन्न माना है। जबकि, ‘फ़्रायड’ जैसे आधुनिक मनोवैज्ञानिक उसके मूल में ‘द्वेष’ की भावना का प्रधान्य मानते है। यूरोपीय दार्शनिकों ने अन्य स्वतंत्र मत व्यक्त किए है।

- शारदातनय ने रजोगुण के अभाव और सत्त्व गुण के आविर्भाव से हास्य की सम्भावना बतलाई है और उसे प्रीति पर आधारित एक चित्त विकार के रूप में प्रस्तुत किया है। “…..स श्रृंगार इतीरित:। तस्मादेव रजोहीनात्समत्वाद्धास्यसम्भव:।”

- अभिनवगुप्त ने सभी रसों के आभास (रसाभास) से हास्य की उत्पत्ति मानी है:- “तेन करुणाद्यावासेष्वपि हास्यत्वं सर्वेषु मन्तव्यम्।” इस प्रकार करुण, वीभत्स, आदि रसों से भी विशेष परिस्थितियों में हास्य की सृष्टि हो सकती है। ‘करुणोऽपि हास्य एवेति’ कहकर आचार्य ने इसे मान्यता भी प्रदान की है। विकृति के साथ-साथ अनौचित्य को भी इसीलिए उत्पादक कारण बताया गया है। अनौचित्य अनेक प्रकार का हो सकता है। अशिष्टता और वैपरीत्व भी उनकी सीमा में आते है।

हास्य रस से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

-

हास्य रस का स्थायी भाव क्या है?

(अ). शोक

(ब). रति

(स). हास

(द). करूण

उत्तर:- हास -

हास्य रस के कितने भेद है?

हास्य रस के कुल 2 भेद है:-

1. आत्मस्थ

2. परस्थ -

निम्नलिखित में से संचारी भाव क्या है?

(अ). वेशभूषा

(ब). निद्रा

(स). बातचीत

(द). हास्य

उत्तर:- निद्रा -

निम्नलिखित में से ‘विचित्र वेशभूषा’ क्या है?

(अ). विभाव

(ब). अनुभाव

(स). उद्दीपन विभाव

(द). आलंबन

उत्तर:- आलंबन -

निम्नलिखित में से ‘आँखों का मिचमिचाना’ किस प्रकार का भाव है?

(अ). उद्दीपन विभाव

(ब). आलंबन विभाव

(स). अनुभाव

(द). संचारी भाव

उत्तर:- अनुभाव -

निम्नलिखित में से ‘उत्सुकता’ किस प्रकार का भाव है?

(अ). स्थाई भाव

(ब). आलंबन विभाव

(स). संचारी भाव

(द). अनुभव

उत्तर:- संचारी भाव -

निम्नलिखित में से उद्दीपन विभाव कौनसा है?

(अ). आश्रय की मुस्कान

(ब). वेशभूषा

(स). आलस्य

(द). बातचीत

उत्तर :- बातचीत -

निम्नलिखित में से कौनसे भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है?

(अ). अनुभाव

(ब). विभाव

(स). संचारी भाव

(द). स्थायी भाव

उत्तर:- स्थायी भाव

अंतिम शब्द

अंत में आशा करता हूँ कि यह लेख आपको पसंद आया होगा और आपको हमारे द्वारा इस लेख में प्रदान की गई अमूल्य जानकारी फायदेमंद साबित हुई होगी।

अगर इस लेख के द्वारा आपको किसी भी प्रकार की जानकारी पसंद आई हो तो, इस लेख को अपने मित्रों व परिजनों के साथ फेसबुक पर साझा अवश्य करें और हमारे वेबसाइट को सबस्क्राइब कर ले।