भाषा की परिभाषा, अर्थ, अंग, भेद व प्रकार

भाषा की परिभाषा : Hindi Bhasha:- आज के इस लेख में हमनें ‘भाषा की परिभाषा’ से सम्बंधित जानकारी प्रदान की है। यदि आप भाषा की परिभाषा से सम्बंधित जानकारी खोज रहे है? तो इस लेख को शुरुआत से अंत तक अवश्य पढ़े। तो चलिए शुरू करते है:-

भाषा शब्द संस्कृत के भाष्’ धातु से बना है, जिसका अर्थ बोलना व कहना होता है। मनुष्य के मुख से उच्चारित होने शब्दों व वाक्यों के समूह को भाषा कहते है।

भाषा के द्वारा मन की बात व्यक्त की जाती है। किसी भासा की सभी ध्वनियों के प्रतिनिधि एक व्यवस्था में मिलकर एक सम्पूर्ण भाषा की अवधारणा तैयार करते है।

अन्य शब्दों में कहा जाए तो, ‘व्यक्त नाद की वह समष्टि जिसकी सहायता से किसी समाज अथवा राष्ट्र के सदस्य अपने मनोगत भावों और विचारों को परस्पर एक-दूसरे से समक्ष प्रकट करते है, उसे भाषा कहते है। जैसे:- बोली, जबान, वाणी विशेष।

भाषा (Hindi Bhasha) क्या होती है?

“बोली – जबान – वाणी”

भाषा एक वह साधन है, जिसके माध्यम से व्यक्ति सोचता है और अपने मन के भावों और विचारों को किसी अन्य किसी अन्य व्यक्ति के सामने व्यक्त करता है। व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और अनुभूतियों को सिर्फ भाषा के माध्यम से ही व्यक्त कर सकता है।

एक भाषा कईं लिपियों में लिखी जा सकती है और दो या अधिक भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है। भाषा संस्कृति का वाहन होने के साथ ही उसका अंग भी है। – रामविलास शर्मा

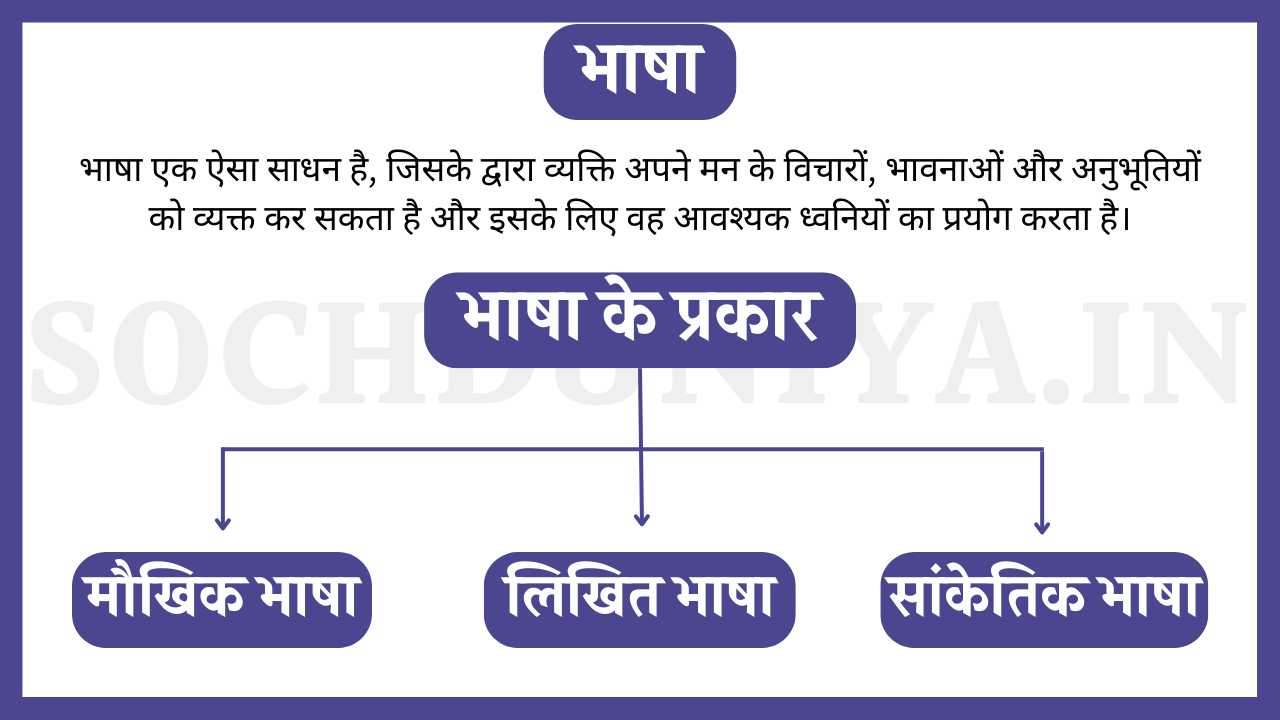

भाषा की परिभाषा

भाषा एक ऐसा साधन है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के विचारों, भावनाओं और अनुभूतियों को व्यक्त कर सकता है और इसके लिए वह आवश्यक ध्वनियों का प्रयोग करता है।

प्राचीनकाल से ही विभिन्न प्रसिद्ध लेखकों द्वारा भाषा को परिभाषित करने की कोशिश की जाती रही है, जिनमें से कुछ विद्वान लेखकों की परिभाषाएँ निम्नलिखित है:-

प्लेटो के अनुसार विचार और भाषा में सिर्फ थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है लेकिन, वही जब ध्वन्यात्मक रूप में होठों पर प्रकट होती है, तो उसे भाषा की संज्ञा दे दी जाती है।

स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है।

वेंद्रीय के अनुसार भाषा एक प्रकार का चिह्न है। वेंद्रीय का चिह्न से आशय उन प्रतीकों से है, जिनके द्वारा व्यक्ति अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे:- नेत्र ग्राह्य, श्रोत्र ग्राह्य और स्पर्श ग्राह्य। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोत्र ग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है।

ब्लाक तथा ट्रेगर के अनुसार भाषा यादृच्छिक भाष् प्रतीकों का तंत्र है, जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह सहयोग करता है।

स्त्रुत्वा के अनुसार भाषा यादृच्छिक भाष् प्रतीकों का तंत्र है, जिसके द्वारा किसी सामाजिक समूह के सदस्य सहयोग एवं संपर्क करते है।

इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका के अनुसार भाषा को यादृच्छिक भाष् प्रतीकों का तंत्र है, जिसके द्वारा मानव प्राणी एक सामाजिक समूह के सदस्य और सांस्कृतिक साझेदार के रूप में एक सामाजिक समूह के सदस्य संपर्क एवं सम्प्रेषण करते है।

ए. एच. गार्डिबर के अनुसार विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि-संकेतों का व्यवहार किया जाता है, उनके समूह को भाषा कहते है।

भाषा का अर्थ

भाषा शब्द संस्कृत की भाष् धातु से बना है, जिसका अर्थ बोलना अथवा कहना होता है। “भाषा यादृच्छिक वाचिक ध्वनि-संकेतों की वह पद्धति है, जिसके द्वारा व्यक्ति विचारों का आदान-प्रदान करता है।” – इस कथन में भाषा के लिए 4 बातों पर ध्यान दिया गया है, जो कि निम्न प्रकार से है:-

- भाषा एक पद्धति है अर्थात एक सुसम्बद्ध और सुव्यवस्थित योजना अथवा संघटन है, जिसमें कर्ता, कर्म, क्रिया, आदि व्यवस्थित रूप से आ सकते है।

- भाषा संकेतात्मक है अर्थात् इसमें जो ध्वनियां उच्चारित होती हैं, उनका किसी वस्तु या कार्य से सम्बन्ध होता है। ये ध्वनियां संकेतात्मक या प्रतीकात्मक होती है।

- भाषा वाचिक ध्वनि-संकेत है अर्थात् व्यक्ति अपनी वागिन्द्रिय की सहायता से संकेतों का उच्चारण करता है, वे ही भाषा के अंतर्गत आते है।

- भाषा यादृच्छिक संकेत है। यादृच्छिक से तात्पर्य है:- ऐच्छिक, अर्थात किसी विशेष ध्वनि का किसी विशेष अर्थ से मौलिक अथवा दार्शनिक सम्बन्ध नहीं होता है।

प्रत्येक भाषा में किसी विशेष ध्वनि को किसी विशेष अर्थ का वाचक मान लिया जाता है। फिर वह उसी अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है।

कहने का अर्थ यह है कि वह परम्परानुसार उसी अर्थ का वाचक हो जाता है। दूसरी भाषा में उस अर्थ का वाचक कोई दूसरा शब्द होगा। व्यवहार में हम यह देखते है कि किसी भाषा का सम्बन्ध एक व्यक्ति से लेकर सम्पूर्ण सृष्टि तक है।

व्यक्ति व समाज के मध्य व्यवहार में आने वाली इस परंपरा से अर्जित संपत्ति के विभिन्न रूप है। समाज सापेक्षता भाषा के लिए अनिवार्य है, ठीक वैसे ही जैसे व्यक्ति सापेक्षता भाषा के लिए अनिवार्य है।

प्रत्येक भाषा संकेतात्मक होती है अर्थात् भाषा एक ‘प्रतीक-स्थिति’ है। भाषा की प्रतीकात्मक गतिविधि के 4 प्रमुख संयोजक हैः- दो संयोजक व्यक्ति है:- एक संयोजक वह, जो संबोधित करता है और दूसरा संयोजक वह, जिसे संबोधित किया जाता है।

तीसरी संयोजक सांकेतित वस्तु है और चौथी संयोजक प्रतीकात्मक संवाहक है, जो सांकेतित वस्तु की और प्रतिनिधि भंगिमा के साथ संकेत करता है।

भाषा में शैली

विकास की प्रक्रिया में भाषा का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। किसी समाज में एक जैसी भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के बोलने का ढंग, उच्चारण-प्रक्रिया, शब्द-भंडार, वाक्य-विन्यास, आदि भिन्न-भिन्न हो जाने से उनकी भाषा में पर्याप्त अन्तर आ जाता है, इसी को भाषा की शैली कह सकते हैं।

भाषा की उत्पत्ति

प्राचीनकाल से ही भाषा की उत्पत्ति पर विचार होते रहे है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह विषय भाषा-विज्ञान का नहीं है। इस तथ्य की पुष्टि में उनका कथन है कि विषय सिर्फ संभावनाओं पर आधारित है।

भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को भाषा-विज्ञान कहा जाता है। यदि भाषा का विकास और उसके प्रारंभिक रूप का अध्ययन भाषा-विज्ञान का विषय है, तो भाषा की उत्पत्ति भी निश्चित ही भाषा-विज्ञान का विषय है। भाषा-उत्पत्ति का विषय काफी विवादास्पद है।

विभिन्न भाषा-वैज्ञानिकों ने भाषा-उत्पत्ति पर अपने-अपने विचार प्रस्तुत किए है, लेकिन अधिकांश भाषा-वैज्ञानिकों के मत कल्पना पर आधारित है। इनमें कोई भी तर्कसंगत, पूर्ण-प्रमाणिक तथा वैज्ञानिक नहीं है। इसलिए किसी भी मत को सर्वसम्मति से स्वीकृति नहीं मिल सकी है।

भाषा का विकास

वर्तमान समय में सम्पूर्ण विश्व में हज़ारों प्रकार की भाषाएँ बोली जाती है, जो कि अपने भाषियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के समझ में नहीं आती है।

व्यक्ति अपनी राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा को तो बचपन से ही बोलने और सुनने के कारण सही प्रकार से जानते है, लेकिन उन्हें अन्य देशों अथवा राज्यों की भाषा की समझ नहीं होती है।

भाषाविज्ञान के महान ज्ञाताओं ने भाषाओं के आर्य, सेमेटिक, हेमेटिक, आदि कईं वर्ग स्थापित कर उनमें से प्रत्येक की भिन्न-भिन्न शाखाएँ स्थापित की हैं और उन शाखाओं के भी अनेक वर्ग-उपवर्ग बनाकर उनमें बड़ी-बड़ी भाषाओं और उनके प्रांतीय भेदों, उप-भाषाओं अथवा बोलियों को रखा है।

हमारी हिंदी भाषा भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भाषाओं के आर्य वर्ग की भारतीय आर्य शाखा की एक भाषा है। जबकि, ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेलखंडी, आदि इसकी उपभाषाएँ अथवा बोलियाँ है।

नजदीक स्थानों पर बोली जाने वाली अनेक उपभाषाओं अथवा बोलियों में काफी कुछ साम्य होता है। उसी साम्य के आधार पर उनके वर्ग अथवा कुल स्थापित किये जाते है।

यही बात बड़ी-बड़ी भाषाओं में भी लागू होती है, जिनका पारस्परिक साम्य उतना अधिक तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ होता है।

सृष्टि की सभी बातों की भांति भाषा का विकास भी मनुष्य की आदिम अवस्था के अव्यक्त नाद से अभी तक बराबर होता आया है और इसी विकास के कारण भाषाओं में सदैव परिवर्तन होता रहता है।

भारतीय आर्यों की वैदिक भाषा से संस्कृत और प्राकृतों का, प्राकृतों से अपभ्रंशों का और अपभ्रंशों से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान-प्रदान का माध्यम कहा जा सकता है।

भाषा आभ्यंतर अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। इसके साथ ही भाषा हमारे आभ्यंतर के निर्माण, विकास, हमारी अस्मिता, सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है।

भाषा के बिना मनुष्य पूरी तरह अपूर्ण है और अपने इतिहास तथा परम्परा से अलग है। भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए हमेशा लिपियों की सहायता लेनी पड़ती है।

भाषा और लिपि, भाव व्यक्तिकरण के 2 अभिन्न पहलू है। एक भाषा कईं लिपियों में लिखी जा सकती है और दो या दो से अधिक भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है।

एक उदाहरण के अनुसार:- पंजाबी भाषा ‘गुरूमुखी’ तथा ‘शाहमुखी’ दोनों लिपियों में लिखी जाती है। जबकि, हिन्दी, मराठी, संस्कृत, नेपाली, आदि सभी भाषाएँ देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।

भाषा के प्रकार (भेद)

बोलने, लिखने और समझने के आधार पर भाषा 3 प्रकार की होती है, जो कि निम्न प्रकार से है:-

- मौखिक भाषा

- लिखित भाषा

- सांकेतिक भाषा

मौखिक भाषा

भाषा के जिस रूप से व्यक्ति अपने मन के भावों व विचारों को बोलकर प्रकट करता है और किसी दूसरे व्यक्ति के भावों व विचारों को सुनकर ग्रहण करता है, उसे मौखिक भाषा कहते है।

उदाहरण के लिए, जब हम मोबाइल फ़ोन पर किसी अन्य व्यक्ति से बात करते है, तो उस समय भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग करते है।

भाषा के मौखिक रूप को सीखने के लिए कोई ख़ास प्रयत्न नहीं करना होता है। उदाहरण के लिए, व्यक्ति अपनी अपनी मातृभाषा अपने परिवार व समाज से अनुकरण के द्वारा स्वयं ही सीख जाता है।

लिखित भाषा

जब कोई व्यक्ति अपने मन के भावों व विचारों को लिखकर प्रकट करता है, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा के लिखित रूप के उदाहरण निम्नलिखित है:- पत्र, लेख, समाचार-पत्र, कहानी, जीवनी संस्मरण, तार, आदि।

भाषा का लिखित रूप सीखने के लिए विशेष अध्ययन की आवश्यकता होती है। किसी भी भाषा को लिखने के लिए उसके वर्णों, शब्दों, वाक्यों अर्थात व्याकरण का सम्पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है।

सांकेतिक भाषा

संकेत भाषा या सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा है, जिसे व्यक्ति विभिन्न प्रकार के दृश्य संकेतों (जैसे हस्तचालित संकेत, अंग-संकेत) के माध्यम से व्यक्त करता है।

सांकेतिक भाषा में बोलनें वाले व्यक्ति के विचारों को धाराप्रवाह रूप से व्यक्त करने के लिए, हाथ के आकार, विन्यास और संचालन, बांहों या शरीर तथा चेहरे के हाव-भावों का एक साथ उपयोग किया जाता है।

उदाहरण के लिए, एक छोटे बच्चे और उसकी माँ के बीच की भाषा सांकेतिक भाषा है। वह छोटा बच्चा अपनी समस्याओं और इच्छाओं को विभिन्न संकेतों के माध्यम से बताता है। जैसे कि अधिकतर बच्चों को जब भूख लगती है, तो वह रोने लगते हैं।

सांकेतिक भाषा का प्रयोग अधिकतर ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होते है, जैसे:- कान और मुँह से अपंग।

मानक भाषा

भाषा के स्थिर तथा सुनिश्चित रूप को मानक या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। मानक भाषा शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पत्राचार एवं व्यवहार की भाषा होती है।

इस भाषा की व्याकरण तथा उच्चारण की प्रक्रिया लगभग निश्चित होती है। मानक भाषा को टकसाली भाषा भी कहते हैं। इसी भाषा में पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन होता है। हिन्दी, अंग्रेजी, फ्रेंच, संस्कृत तथा ग्रीक मानक भाषाएँ है।

किसी भाषा के मानक रूप का अर्थ:- उस भाषा का वह रूप जो उच्चारण, रूप-रचना, वाक्य-रचना, शब्द और शब्द-रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, प्रयोग तथा लेखन आदि की दृष्टि से है। उस भाषा को सभी नहीं तो अधिकांश सुशिक्षित लोगों द्वारा शुद्ध माना जाता है।

सम्पर्क भाषा

अनेक भाषाओं के अस्तित्व के बावजूद जिस विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति-व्यक्ति, राज्य-राज्य तथा देश-विदेश के बीच सम्पर्क स्थापित किया जाता है, उसे सम्पर्क भाषा कहते हैं।

एक ही भाषा परिपूरक भाषा और सम्पर्क भाषा दोनों ही हो सकती है। वर्तमान समय में भारत में सम्पर्क भाषा के तौर पर हिन्दी भाषा प्रतिष्ठित होती जा रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी भाषा संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है।

अंधों की भाषा (नेत्रहीन)

ऐसे व्यक्ति जिन्हें आँखों में समस्या होती है अर्थात जिन्हें दिखाई नहीं देता है, उन्हे अंधा कहते है। ऐसे अधिकांश व्यक्ति जो बोलना और सुनना तो जानते हैं, लेकिन लिखने और पढ़ने में समस्या होती हैं।

उनके लिए एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने “ब्रेल पद्धति” का आविष्कार किया। ब्रेल एक तरह की लिपि है, जिसे सम्पूर्ण विश्व में नेत्रहीन व्यक्तियों को पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है।

भाषा के अंग

भाषा के मुख्य 5 अंग होते हैं, जो कि ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि है। भाषा के सभी अंगों का विवरण निम्नलिखित है:-

- ध्वनि:- हमारे मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि होती है और ये ध्वनियां हमेशा मौखिक भाषा में प्रयोग की जाती है।

- वर्ण:- वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े ना किये जा सके, उसे वर्ण कहते है, जैसे:- अ, क्, भ्, म्, त्, आदि।

- शब्द:- वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसे शब्द कहते है, जैसे:- “क् + अ + म् + अ +ल् + अ = कमल” और “भ् + आ + ष् + आ = भाषा”।

- वाक्य:- सार्थक शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसे वाक्य कहते है, जैसे:- “राम विद्यालय जा रहा है।” यदि हम इस वाक्य को “विद्यालय है रहा राम जा” लिख दें, तो इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलता है, ऐसी परिस्थिति में इसे वाक्य नहीं कहा जा सकता है।

- लिपि:- मौखिक भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें लिपि कहते है, जैसे:- हिन्दी भाषा की लिपि ‘देवनागरी लिपि’ है।

भाषा की प्रक्रिया

भाषा सम्प्रेषण (Communication) का एक माध्यम है। इस प्रकार भाषा की प्रक्रिया के 5 चरण है, जो कि निम्न प्रकार से है:-

- सुनना

- देखना

- बोलना

- पढ़ना

- लिखना

1. सुनना (Listening)

जब 2 व्यक्ति आपस में बात करते है, तो उन दोनों को एक-दूसरे की बातें सुननी पड़ती है, एक-दूसरे की बातें सुने बिना भाषा का कोई महत्व नहीं है।

उदाहरण के तौर पर:- एक महिला अपने बच्चे से पढ़ाई करने को कहती है, जबकि बच्चा अपनी माँ की बातों को सुने ही ना या फिर अनसुना कर दें, तो वह अपनी माँ की आज्ञा का पालन नहीं करते हुए पढ़ाई नहीं करेगा।

अतः इस परिस्थिति में कहा जा सकता है कि भाषा को प्रभावी बनाने के लिए सुनने की प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण है।

2. देखना (Seeing)

संचार अथवा सम्प्रेषण की प्रक्रिया के लिए जिस प्रकार सुनना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार देखना भी आवश्यक है।

एक उदाहरण के तौर पर:- मान लीजिये कि आप सिनेमा देखने गए है, तो आपको अपनी नजर पर्दे पर ही रखनी चाहिए, क्योंकि पर्दे पर फिल्म चल रही होती है, जो कि एक प्रक्रिया होती है, जिसे देखकर ही समझा जा सकता है और उसकी ध्वनि को सुनकर “श्रव्य-द्रश्य”।

आधुनिक युग में इन्टरनेट किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने का एक काफी अच्छा माध्यम बन गया है, उदाहरण के तौर पर यूट्यूब, जो कि श्रव्य-द्रश्य माध्यम का सबसे अच्छा उदाहरण है।

3. बोलना (Speaking)

भाषा के प्रभावशाली संचार या सम्प्रेषण के लिये शुद्ध बोलना अत्यंत आवश्यक है। वाक-शक्ति द्वारा ध्वनियों को जोड़कर बने एक विस्तृत शब्दकोश के शब्दों का प्रयोग करके की गई सम्प्रेषण की क्रिया को ‘बोलना’ कहते हैं।

बोलने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक नही है, लेकिन भाषा के प्रभावी सम्प्रेषण के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है।

किसी व्यक्ति के लिए बोलना, पढ़ने-लिखने के पहले ही सीख लिया जाता है, जिसके लिए उसे लिखना और पढ़ना आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि सही बोला नहीं जाएगा तो सही लिखा भी नहीं जाएगा।

ठीक उसी प्रकार सही पढ़ा नहीं जाएगा तो सही लिखा भी नहीं जाएगा। इसलिए एक व्यक्ति के द्वारा पहले बोलना सीखा जाता है, उसके बाद पहले पढ़ना और फिर लिखना सिखा जाता है।

4. पढ़ना (Reading)

पढ़ना, भाषा की एक जटिल प्रक्रिया है। किसी भाषा को पढ़ने के लिए उस भाषा के वर्णों, शब्दों, वाक्यों अर्थात सभी व्याकरण अंगों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक हैं। व्याकरण वह ज्ञान है, जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना व पढ़ना सिखाता है।

5. लिखना (Writing)

लिखना, भाषा की एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। किसी भाषा को लिखने के लिए उस भाषा के वर्णों, शब्दों, वाक्यों अर्थात सभी व्याकरण अंगों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अतः व्याकरण वह ज्ञान है, जो एक व्यक्ति को भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना व पढ़ना सिखाता है।

बोली, विभाषा और भाषा

बोली, विभाषा और भाषा का मौलिक अन्तर ज्ञात कर पाना कठिन है, क्योंकि इनमें मुख्यतः अन्तर व्यवहार-क्षेत्र के विस्तार पर निर्भर है। वैयक्तिक विविधता के चलते एक समाज में चलने वाली एक ही भाषा के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। मुख्य रूप से भाषा के इन रूपों को हम इस प्रकार से समझ सकते है:-

- बोली

- विभाषा

- भाषा (अर्थात् परिनिष्ठित या आदर्श भाषा)

बोली

बोली, भाषा की छोटी इकाई है। बोली का सम्बन्ध ग्राम या मण्डल अर्थात सीमित क्षेत्र से होता है। इसमें प्रधानता व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम की रहती है और देशज शब्दों तथा घरेलू शब्दावली का बाहुल्य होता है।

यह मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा है। इसका रूप (लहजा) कुछ-कुछ दूरी पर बदलते हुए पाया जाता है तथा लिपिबद्ध न होने के कारण इसमें साहित्यिक रचनाओं का अभाव रहता है। व्याकरण की दृष्टि से भी इसमें विसंगतियां पाई जाती है।

विभाषा

विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। विभाषा एक प्रान्त अथवा उपप्रान्त में प्रचलित होती है। एक विभाषा में स्थानीय भेदों के आधार पर कईं बोलियाँ प्रचलित होती है। विभाषा में साहित्यिक रचनाएं मिल सकती है। विभाषा को उपभाषा भी कहते हैं, जैसे:- ब्रज और अवध।

भाषा

भाषा अथवा परिनिष्ठित भाषा या आदर्श भाषा, ये सभी विभाषा की विकसित स्थिति है। इसे राष्ट्रभाषा या टकसाली-भाषा भी कहा जाता है। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, जैसे:- हिन्दी व अंग्रेजी।

बोली और भाषा में अन्तर

| बोली | भाषा |

|---|---|

| बोली का क्षेत्र कुछ जिलों अथवा गाँवों तक सीमित होता है। | भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। |

| बोली किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, इसलिए यह विकसित नहीं होती है। | भाषा बोली का पूर्ण विकसित रूप होता है। |

| बोली में साहित्य-लेखन क्षेत्रीय होता है। | भाषा में साहित्य की प्रचुरता होती है। |

| बोली का प्रयोग राजकार्यों में नहीं होता है। | भाषा का प्रयोग राजकार्यों में भी होता है। |

| बोली की व्याकरण सीमित या नहीं होती है। | भाषा की व्याकरण सुव्यवस्थित एवं पूर्ण होती है। |

| कन्नौजी, कुमाउनी, मेवाती, आदि बोली के रूप है। | हिन्दी, अंग्रेजी, आदि भाषा के रूप है। |

भाषा और विभाषा में अंतर

| भाषा | विभाषा |

|---|---|

| भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। | विभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। |

| भाषा बोली का पूर्ण विकसित रूप होता है। | विभाषा बोली का अर्द्ध-विकसित रूप होता है। |

| भाषा में साहित्य की प्रचुरता तथा महत्ता होती है। | विभाषा में साहित्य तो होता है, लेकिन उसे महत्ता प्राप्त नहीं हो पाती है। |

| भाषा का प्रयोग राजकार्यों में भी होता है। | विभाषा सिर्फ साहित्य तथा बोलचाल तक ही सीमित होती है। |

| हिन्दी और अंग्रेजी भाषा के रूप है। | ब्रज और अवध विभाषा के रूप है। |

आमतौर पर देखा जाता है कि विभिन्न विभाषाओं में से कोई एक विभाषा अपने गुण, गौरव, साहित्यिक अभिवृद्धि, जन-सामान्य में अधिक प्रचलन आदि के आधार पर राजकार्यों के लिए चुनी जाती है और उसे राजभाषा के रूप में या राज्यभाषा घोषित किया जाता है।

राज्यभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा

राज्यभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा का विस्तारपूर्ण वर्णन निम्न प्रकार से है:-

राज्यभाषा

एक राज्य की राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसे राज्यभाषा कहते है।

यह भाषा सम्पूर्ण प्रदेश के अधिकांश जन-समुदायों के द्वारा बोली और समझी जाती है। प्रशासनिक दृष्टि से सम्पूर्ण राज्य में सर्वत्र इस भाषा को महत्त्व प्राप्त होता है।

राजभाषा

भारतीय संविधान में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाएँ राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई है।

राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा बहुमत के आधार पर किसी एक भाषा को या चाहें तो एक से अधिक भाषाओं को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया जा सकता है।

भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी भाषा भारत सरकार की राजभाषा है। राज्य सरकार की अपनी-अपनी राज्य भाषाएँ है।

राष्ट्रभाषा

राष्ट्रभाषा एक सम्पूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। आमतौर पर वह काफी अधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा होती है। आमतौर पर राष्ट्रभाषा ही किसी देश की राजभाषा होती है।

किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के नागरिकों के लिए गौरव, एकता, अखण्डता और अस्मिता का प्रतीक होती है। महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रभाषा को राष्ट्र की आत्मा की संज्ञा प्रदान की है।

एक भाषा कईं देशों की राष्ट्रभाषा भी हो सकती है, जैसे:- अंग्रेजी भाषा आज अमेरिका, इंग्लैण्ड, कनाडा, आदि कईं देशों की राष्ट्रभाषा है।

भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा तो प्राप्त नहीं है, लेकिन इसकी व्यापकता को देखते हुए हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा कहा जा सकता है।

मातृभाषा

जन्म के बाद मनुष्य जो प्रथम भाषा सीखता है, उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषा की पहचान होती है। मातृभाषा में अधिकांश रूप से क्षेत्रीय बोलियां शामिल होती हैं, जैसे:- कन्नौजी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, मालावी, आदि।

विश्व की भाषाएँ

विश्व में लगभग 6800 से भी अधिक भाषाएँ बोली जाती है। जिनमें से 40 प्रतिशत भाषाओं में प्रत्येक भाषा को बोलने और समझने वाले व्यक्तियों की संख्या एक हजार से भी कम हैं अर्थात प्रत्येक भाषा, एक हजार से भी कम व्यक्तियों के समूहों द्वारा बोली जाती हैं।

सम्पूर्ण विश्व में लगभग 23 प्रमुख भाषाएँ है, जो समस्त विश्व की आधी आबादी को अपने अन्दर समेट लेती है।

- अमेरिका की कोई भी आधिकारिक भाषा नहीं है।

- पापुआ न्यू गिनी में विश्व की सबसे अधिक भाषाएँ बोली जाती है। यहाँ पर 840 से भी अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं, जिनमें से सिर्फ 40 ही मुख्य भाषाएँ है।

- विश्व की 6800 भाषाओं में से लगभग 600 से भी अधिक भारत की भाषाएँ शामिल है।

- सुमेरियन भाषा विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषाओं में से एक है। यह भाषा 3300 ई.सा. की लिखित भाषा है।

- बाइबल विश्व की सबसे अधिक अनुवादित की गई पुस्तक है। इसे 683 भाषाओं एवं इसके भागों को 3000 से भी अधिक भाषाओं में अनुवादित किया गया है। बाइबल मूलतः हिब्रू, अरामी और कोइन ग्रीक भाषाओं में लिखी गई थी।

- फ्रेंच भाषा को विश्व की ‘प्यार की भाषा’ कहते है।

- पापुआन भाषा में सबसे कम 11 वर्ण है। यह रोटोकास की भाषा है।

- रूसी भाषा को ‘युद्ध की भाषा’ कहा जाता है।

- अंग्रेजी भाषा विश्व की सबसे प्रभावी भाषा है, लेकिन यह सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा नहीं है।

- कम्बोडियन भाषा में सबसे अधिक वर्ण मौजूद है, जिनकी संख्या 73 से भी अधिक है।

- चीन की मंदारिन भाषा में वर्ण के स्थान पर प्रतीकों का प्रयोग होता है। इसलिए यह विश्व की सबसे कठिन भाषा है। लोग कहते है, वह लिखते नहीं है, बल्कि चित्र बनाते है। इस भाषा में लगभग 9000 प्रतीक है, जिनमें से 3000 प्रतीकों का ज्ञान एक अखबार पढ़ने के लिए आवश्यक है।

- छापेखाने या छपाई में प्रयोग की जाने वाली पहली भाषा जर्मन भाषा है।

- अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा इंटरनेट की दुनिया में सबसे अग्रणी हैं। इसीलिए अंग्रेजी भाषा को कईं देशों ने आधिकारिक भाषा का दर्जा दे दिया है।

- यदि यही हाल रहा तो आने वाले दशकों में अंग्रेजी भाषा विश्व की लगभग सभी भाषाओं को समाप्त कर देगी, जैसे:- अफ्रीका महाद्वीप में अंग्रेजी भाषा वहाँ की प्राथमिक भाषा बन गई है, नाइजीरिया में 9 करोड़ लोग अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, जबकि ब्रिटेन में 6 करोड़ लोगों के द्वारा अंग्रेजी भाषा बोली जाती है।

- अमेरिका में अंग्रेजी भाषा की 24 से भी अधिक बोलियां बोली जाती है।

यहाँ पर हमने विश्व की 20 सबसे अधिक प्रसिद्ध भाषाओं को लोगों के द्वारा बोली जाने वाली संख्या के आधार पर सूची प्रदान की है, जो कि निम्न प्रकार से है:-

| भाषा | भाषा-परिवार | वक्ता |

|---|---|---|

| अंग्रेजी | इंडो-यूरोपियन | 145.2 करोड़ |

| मंडारिन (मानक चीनी) | सिनो-तिब्बतीयन | 111.8 करोड़ |

| हिन्दी | इंडो-यूरोपियन | 60.2 करोड़ |

| स्पैनिश | इंडो-यूरोपियन | 54.8 करोड़ |

| फ्रेंच | इंडो-यूरोपियन | 27.41 करोड़ |

| अरबी (मानक) | अफ्रीकी-एशियाई | 27.4 करोड़ |

| बंगाली | इंडो-यूरोपियन | 27.27 करोड़ |

| रूसी | इंडो-यूरोपियन | 25.82 करोड़ |

| पुर्तगाली | इंडो-यूरोपियन | 25.77 करोड़ |

| उर्दू | इंडो-यूरोपियन | 23.13 करोड़ |

| इंडोनेशियन | ऑस्ट्रोनेशियाई | 19.9 करोड़ |

| जर्मन (मानक) | इंडो-यूरोपियन | 13.46 करोड़ |

| जापानी | जपोनिक | 12.54 करोड़ |

| नाइजीरियाई पिजिन | अंग्रेजी क्रियोल | 12.07 करोड़ |

| मराठी | इंडो-यूरोपियन | 9.91 करोड़ |

| तेलुगु | द्रविड़ | 9.57 करोड़ |

| तुर्की | तुर्की | 8.81 करोड़ |

| तमिल | द्रविड़ | 8.64 करोड़ |

| यू चीनी | सिनो-तिब्बतीयन | 8.56 करोड़ |

| वियतनामी | ऑस्ट्रो-एशियाटिक | 8.53 करोड़ |

भारत की भाषाएँ

भारतीय भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 17 व 8वीं अनुसूची के अनुच्छेद 343 से 351 में मौजूद है। 8वीं अनुसूची में शामिल कुल 22 भारतीय भाषाएँ है, जो कि निम्नलिखित है:-

| भाषा |

|---|

| कश्मीरी |

| सिन्धी |

| पंजाबी |

| हिन्दी |

| बंगाली |

| आसामी |

| उडिया |

| गुजराती |

| मराठी |

| कन्नड़ |

| तेलगु |

| तमिल |

| मलयालम |

| उर्दू |

| संस्कृत |

| नेपाली |

| मढिपूडी |

| कोंकणी |

| बोडो |

| डोंगरी |

| मैथिली |

| संताली |

राज्यों के अनुसार भारत में बोली जाने वाली भाषाएँ

| भारत के राज्य | भाषा |

|---|---|

| मध्यप्रदेश | हिन्दी मराठी उर्दू |

| जम्मू एवं कश्मीर | कश्मीरी डोगरी हिन्दी |

| हिमाचल प्रदेश | हिन्दी पंजाबी नेपाली |

| हरियाणा | हिन्दी पंजाबी उर्दू |

| पंजाब | पंजाबी हिन्दी |

| उत्तराखण्ड | हिन्दी उर्दू पंजाबी नेपाली |

| दिल्ली | हिन्दी पंजाबी उर्दू बंगाली |

| उत्तर प्रदेश | हिन्दी उर्दू |

| राजस्थान | हिन्दी पंजाबी उर्दू |

| पश्चिम बंगाल | बंगाली हिन्दी संताली उर्दू नेपाली |

| छत्तीसगढ़ | छत्तीसगढ़ी हिन्दी |

| बिहार | हिन्दी मैथिली उर्दू |

| झारखण्ड | हिन्दी संताली बंगाली उर्दू |

| सिक्किम | नेपाली हिन्दी बंगाली |

| अरुणाचल प्रदेश | बंगाली नेपाली हिन्दी असमिया |

| नागालैंड | बंगाली हिन्दी नेपाली |

| मिजोरम | बंगाली हिन्दी नेपाली |

| असम | असमिया बंगाली हिन्दी बोडो नेपाली |

| त्रिपुरा | बंगाली हिन्दी |

| मेघालय | बंगाली हिन्दी नेपाली |

| मणिपुर | मणिपुरी नेपाली हिन्दी बंगाली |

| उड़ीसा | ओड़िया हिन्दी तेलुगु संताली |

| महाराष्ट्र | मराठी हिन्दी उर्दू गुजराती |

| गुजरात | गुजराती हिन्दी सिन्धी मराठी उर्दू |

| कर्नाटक | कन्नड़ उर्दू तेलुगू मराठी तमिल |

| दमन एवं दीव | गुजराती हिन्दी मराठी |

| दादरा और नगर हवेली | गुजराती हिन्दी कोंकणी मराठी |

| गोवा | कोंकणी मराठी हिन्दी कन्नड़ |

| आंध्रप्रदेश | तेलुगु उर्दू हिन्दी तमिल |

| केरल | मलयालम |

| लक्षद्वीप | मलयालम |

| तमिलनाडु | तमिल तेलुगू कन्नड़ उर्दू |

| पुडुचेरी | तमिल तेलुगू कन्नड़ उर्दू |

| अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | बंगाली हिन्दी तमिल तेलुगू मलयालम |

केन्द्र स्तर पर भारत में हिंदी भाषा के अतिरिक्त दूसरी आधिकारिक भाषा अंग्रेज़ी है। हिन्दी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को ऐसा दर्जा प्राप्त नहीं है।

भारतीय आर्य भाषाएं

हिन्दी भाषा का इतिहास वस्तुत: वैदिक काल से प्रारंभ होता है। उससे पहले भारतीय आर्यभाषा का स्वरूप क्या था। इसका कोई लिखित प्रमाण मौजूद नहीं है।

साथ ही भारत में आर्यों का आगमन कौनसे काल से हुआ था, इसका भी कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि 2000 से 1500 ई. पूर्व भारत के उत्तरी-पश्चिमी सीमांत प्रदेशों में आर्यों के दल आने लगे थे।

यहीं पहले से बसी हुई अनार्य जातियों को परास्त कर आर्यों ने सप्त सिंधु पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, जिसे हम आधुनिक पंजाब के नाम से जानते है।

यहीं से आर्य धीरे-धीरे पूर्व की और बढ़ने लगे और मध्यदेश, काशी, कोशल, मगध, विदेह, अंग, बंग तथा कामरूप में स्थानीय अनार्य जातियों को पराजित कर उन्होंने वहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया।

इस प्रकार समस्त उत्तरापथ में अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद आर्य संस्कृति दक्षिणापथ की और अग्रसर हुई और युनानी राजदूत मेगास्थनीज के भारत आने तक आर्य संस्कृति सुदूर दक्षिण में फैल चुकी थी।

आर्यों की विजय सिर्फ राजनीतिक विजय मात्र नहीं थी, बल्कि वह अपने साथ सुविकसित भाषा एवं यज्ञ परायण संस्कृति भी लाए थे। उनकी भाषा एवं संस्कृति भारत में प्रसार करने लगी, लेकिन स्थानीय अनार्य जातियों का प्रभाव भी उस पर पड़ने लगा।

मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाइयों से सिन्धु घाटी की जो सभ्यता प्रकाश में आई है, उससे यह स्पष्ट होता है कि यायावर पशुपालक आर्यों के आगमन से पूर्व सिन्धु घाटी सभ्यता का काफी अधिक विकास हो चुका था।

अत: यह सम्भव है कि आर्यों की भाषा, संस्कृति एवं धार्मिक विचारों पर अनार्य जाति की संस्कृति एवं संपर्क का पर्याप्त प्रभाव पड़ा होगा।

अनार्य जातियों के योगदान के कथन से यह तात्पर्य नहीं है कि हिन्दी अथवा प्राकृतों में जो कुछ है, वह आर्यों की ही भाषाओं से लिया गया है अथवा आर्यों की सम्पूर्ण संपत्ति प्राकृतों और हिंदी को प्राप्त हो गई।

यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि युग-युग की भाषा में यहाँ तक कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में भी बहुत से अनार्य तत्व सम्मिलित थे। भारतीय आर्यभाषा समूह को काल-क्रम की दृष्टि से विभिन्न भागों में बाँटा गया है, जो कि निम्नलिखित से है:-

| भारतीय आर्यभाषा समूह | वर्ग |

|---|---|

| प्राचीन भारतीय आर्यभाषा (2000 ई.पू. से 500 ई.पू. तक) | 1. वैदिक संस्कृत (2000 ई.पू. से 800 ई.पू. तक) 2. संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत (800 ई.पू. से 500 ई.पू. तक) |

| मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा (500 ई.पू. से 1000 ई. तक) | 1. पालि (500 ई.पू. से 1 ई. तक) 2. प्राकृत (1 ई. से 500 ई. तक) 3. अपभ्रंश (500 ई. से 1000 ई. तक) |

| आधुनिक भारतीय आर्यभाषा (1000 ई. से अब तक) |

1. प्राचीन भारतीय आर्यभाषा

प्राचीन भारतीय आर्यभाषा को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिनका विस्तारपूर्ण वर्णन निम्नलिखित है:-

i. वैदिक संस्कृत (2000 ई.पू. से 800 ई.पू. तक)

प्राचीन भारतीय आर्यभाषा का प्राचीनतम नमूना वैदिक-साहित्य में दिखाई देता है। वैदिक साहित्य का सृजन वैदिक संस्कृत में हुआ है। वैदिक संस्कृत को वैदिकी, वैदिक, छन्दस, छान्दस्, आदि नामों से भी जाना जाता है। वैदिक साहित्य को 3 विभागों में वर्गीकृत किया गया है:-

- संहिता

- ब्राह्मण

- उपनिषद्

डॉ. धीरेन्द्र वर्मा, डॉ. उदय नारायण तिवारी, डॉ. कपिल देव द्विवेदी जैसे विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की कुल संख्या 52 मानी है, जिसमें से 13 स्वर तथा 39 व्यंजन है। डॉ. हरदेव बाहरी ने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है।

ii. संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत (800 ई.पू. से 500 ई.पू. तक)

लौकिक संस्कृत ‘प्राचीन-भारतीय-आर्य-भाषा’ का वह रूप है, जिसका पाणिनि की ‘अष्टाध्यायी’ में विवेचन किया गया है। वह ‘लौकिक संस्कृत‘ कहलाता है।

संस्कृत में 48 ध्वनियां ही शेष रही है। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियां ळ, ळह, जिह्वमूलीय और उपध्मानीय के लुप्त होने से लौकिक संस्कृत की 48 ध्वनियां ही शेष बची है।

2. मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा

मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिनका विस्तारपूर्ण वर्णन निम्न प्रकार से है:-

i. पालि (500 ई.पू. से 1 ई. तक)

‘पालि’ का अर्थ ‘बुद्ध वचन’ (पा रक्खतीति बुद्धवचनं इति पालि) होने से यह शब्द सिर्फ मूल त्रिपिटक ग्रन्थों के लिए प्रयुक्त हुआ था। पालि में ही त्रिपिटक ग्रन्थों की रचना हुई थी। त्रिपिटकों की कुल संख्या 3 है, जो कि नीचे दिए गए है:-

- सुत्त पिटक

- विनय पिटक

- अभिधम्म पिटक

बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से सम्राट अशोक के पुत्र कुमार महेन्द्र त्रिपिटकों के साथ लंका गए। वहाँ लंका नरेश ‘वट्टगामनी’ (291 ई.पू.) के संरक्षण में थेरवाद का त्रिपिटक (बुद्ध के उपदेशों का संग्रह) लिपिबद्ध हुआ। ‘पालि’ भारत की प्रथम ‘देशभाषा’ है।

ii. प्राकृत (1 ई. से 500 ई. तक)

मध्यकालीन आर्यभाषा को ‘प्राकृत’ भी कहा जाता है। ‘प्राकृत’ की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में 2 मत प्रचलित हैं, जो कि निम्नलिखित है:-

1. प्राकृत प्राचीनतम प्रचलित जनभाषा है। नमि साधु ने इसका निर्वचन करते हुए लिखा है:-

‘प्राक् पूर्व कृतं प्राकृत’

अर्थात् प्राक् कृत शब्द से इसका निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ है:- पहले की बनी हुई। जो भाषा मूल से चली आ रही है, उसका नाम ‘प्राकृत’ है (नाम प्रकृतेः आगतं प्राकृतम्)।

2. नामि साधु ने ‘काव्यालंकार‘ की टीका में लिखा है:-

प्राकृतेति सकल-जगज्जन्तूनां व्याकरणादि मिरनाहत संस्कार: सहजो वचन व्यापारः प्रकृति: प्रकृति तत्र भवः सेव वा प्राकृतम्’

अर्थात सकल जगत् के जन्तुओं (प्राणियों) के व्याकरण आदि संस्कारों से रहित सहजवचन व्यापार को प्रकृति कहते हैं, उससे उत्पन्न अथवा वही प्राकृत है।

वाक्पतिराज ने ‘गउडबहो‘ में लिखा है:-

सयलाओ इमं वाया विसंति एत्तो यणेति वायाओ।

एंति समुद्धं चिह णेति सायराओ च्चिय जलाई।।”

अर्थात् जिस प्रकार जल सागर में प्रवेश करता है और वहीं से निकलता है, ठीक उसी प्रकार समस्त भाषाएँ प्राकृत में ही प्रवेश करती हैं और प्राकृत से ही निकलती है।

iii. अपभ्रंश (500 ई. से 1000 ई. तक)

‘अप्रभ्रंश’ मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा और आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं के बीच की कड़ी है। इसलिए विद्वानों ने अपभ्रंश’ को एक सन्धिकालीन भाषा कहा है।

भर्तृहरि के ‘वाक्यपदीयम्’ के अनुसार सर्वप्रथम व्याडि ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को ‘अपभ्रंश’ की संज्ञा दी थी। भर्तृहरि ने लिखा है:-

“शब्दसंस्कारहीनो यो गौरिति प्रयुयुक्षते।

तमपभ्रंश मिच्छन्ति विशिष्टार्थ निवेशिनम्॥”

व्याडि की पुस्तक का नाम ‘लक्षश्लोकात्मक-संग्रह‘ था, जो दुर्भाग्य-वश अनुपलब्ध है।

‘अपभ्रंश‘ शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के ‘महाभाष्य‘ में मौजूद है। महाभाष्यकार ने ‘अपभ्रंश’ का प्रयोग अपशब्द’ के समानार्थक रूप में किया है:-

“भयां सोऽपशब्दाः अल्पीयांसाः शब्दा: इति।

एकैकस्य हि शब्दस्य बहवोऽप्रभंशाः।।”

‘अपभ्रंश‘ के सबसे प्राचीन उदाहरण भरतमुनि के नाट्य-शास्त्र’ में मिलते है, जिसमें ‘अपभ्रंश’ को ‘विभ्रष्ट’ कहा गया है।

डॉ. भोलानाथ तिवारी और डॉ. उदयनारायण तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में ‘अपभ्रंश’ शब्द का प्रथम प्रयोग-चण्ड (6वीं शताब्दी) ने अपने प्राक्रत-लक्षण’ ग्रन्थ में किया है। (न लोपोऽभंशेऽधो रेफस्य)।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार ‘अपभ्रंश’ नाम पहले पहल बलभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन (वि. सं. 650 के पहले) को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है।

भामह ने ‘काव्यालंकार‘ में अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के साथ एक काव्योपयोगी भाषा के रूप में वर्णित किया है:-

“संस्कृतं प्राकृतं चान्यदपभ्रंश इति त्रिधा।”

आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को ‘ण-ण भाषा’ कहा है।

आचार्य दण्डी ने ‘काव्यादर्श’ में समस्त वाङ्मय को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्र, इन 4 भागों में विभक्त किया है:-

“तदेतद् वाङ्मयं भूयः संस्कृत प्राकृतं तथा।।

अपभ्रंशश्च मिश्रञ्चेत्याहुशर्याश्चतुर्विधम्।।”

आचार्य दण्डी ने ‘काव्यादर्श’ में अपभ्रंश को ‘आभीर‘ भी कहा है:-

“आभीरादि गिरथः काव्येष्वपभ्रंशः इति स्मृताः।”

अपभ्रंश को विद्वानों ने विभ्रष्ट, आभीर, अवहंस, अवहट्ट, पटमंजरी, अवहत्थ, औहट, अवहट, आदि नामों से भी पुकारा है।

3. आधुनिक भारतीय आर्यभाषा

आधुनिक भारतीय आर्यभाषा का समयकाल 1000 ई. से वर्तमान तक है। आधुनिक भारतीय आर्यभाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्यभाषा से अभिप्राय सन 1947 से पूर्व के अविभाजित भारत से है, जिसमें पाकिस्तान और बंगलादेश समाविष्ट थे।

कुछ विद्वान तो भारत का अर्थ श्रीलंका और बर्मा सहित भारतीय आर्यभाषा में लेते है। वस्तुतः अंग्रेजों के आने से पूर्व ये सभी देश भारत के ही अंग थे।

आधुनिक भारतीय आर्यभाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण डॉ. ए. एफ. आर. हार्नले ने सन 1880 ई. में किया था । डॉ. हार्नले ने आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया है, जो कि निम्नलिखित है:-

| वर्ग | भाषा |

|---|---|

| पूर्वी गौडियन | पूर्वी हिन्दी बंगला असमी उड़िया |

| पश्चिमी गौडियन | पश्चिमी हिन्दी राजस्थानी गुजराती सिन्धी पंजाबी |

| उत्तरी गौडियन | गढ़वाली नेपाली पहाड़ी |

| दक्षिणी गौडियन | मराठी |

डॉ. हार्नले के अनुसार जो आर्य मध्यदेश अथवा केन्द्र में मौजूद थे, उन्हें ‘भीतरी आर्य‘ का नाम दिया गया और जो आर्य चारों और फैले हुए थे, उन्हें ‘बाहरी आर्य‘ का नाम दिया गया।

डॉ. जॉर्ज ग्रियर्सन ने (लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया-भाग-1 तथा बुलेटिन ऑफ द स्कूल ऑफ ओरियंटल स्टडीज, लण्डन इन्स्टिट्यूशन- भाग-1 खण्ड 3, 1920) में अपना पहला वर्गीकरण निम्नांकित ढंग से प्रस्तुत किया है:-

| उपशाखा | भाषा व समुदाय |

|---|---|

| बाहरी उपशाखा | (क) उत्तरी-पश्चिमी समुदाय:- (i) लहँदा (ii) सिन्धी (ख) दक्षिणी समुदाय:- (i) मराठी (ग) पूर्वी समुदाय:- (i) उड़िया, (ii) बिहारी, (iii) बंगला, (iv) असमिया |

| मध्य उपशाखा | (क) मध्यवर्ती समुदाय:- (i) पूर्वी हिन्दी |

| भीतरी उपशाखा | (क) केन्द्रीय समुदाय:- (i) पश्चिमी हिन्दी, (ii) पंजाबी, (iii) गुजराती, (iv) भीरनी, (v) खानदेशी, (vi) राजस्थानी (ख) पहाड़ी समुदाय:- (i) पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली, (ii) मध्य या केन्द्रीय पहाड़ी, (iii) पश्चिमी-पहाड़ी |

डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी ने ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना ध्वनिगत एवं व्याकरणगत आधारों पर करते हुए अपना वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जो कि निम्नलिखित है:-

| वर्ग | भाषा |

|---|---|

| उदीच्य | सिन्धी लहँदा पंजाबी |

| प्रतीच्य | राजस्थानी गुजराती |

| मध्य देशीय | पश्चिमी हिन्दी |

| प्राच्य | पूर्वी हिन्दी बिहारी उड़िया असमिया बंगला |

| दक्षिणात्य | मराठी |

डॉ. धीरेन्द्र वर्मा ने डॉ. चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार करते हुए अपना वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया, जो कि निम्नलिखित है:-

| वर्ग | भाषा |

|---|---|

| उदीच्य | सिन्धी लहँदा पंजाबी |

| प्रतीच्य | गुजराती |

| मध्य देशीय | राजस्थानी पश्चिमी हिन्दी पूर्वी हिन्दी बिहारी |

| प्राच्य | उड़िया असमिया बंगला |

| दक्षिणात्य | मराठी |

सीताराम चतुर्वेदी ने सम्बन्ध सूचक परसर्गों के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जो कि निम्नलिखित है:-

| सम्बन्ध सूचक परसर्ग | भाषा |

|---|---|

| का | हिन्दी पहाड़ी जयपुरी भोजपुरी |

| दा | पंजाबी लहँदा |

| ज | सिन्धी कच्छी |

| नो | गुजराती |

| एर | बंगाली उड़िया असमिया |

भोलानाथ तिवारी ने क्षेत्रीय तथा सम्बद्ध अपभ्रंशों के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जो कि निम्नलिखित है:-

| अपभ्रंश | भाषा |

|---|---|

| शौर सेनी (मध्यवर्ती) | पश्चिमी हिन्दी राजस्थानी पहाड़ी गुजराती |

| मागधी (पूर्वीय) | बिहारी बंगाली उड़िया असमिया |

| अर्धमागधी (मध्य पूर्वीय) | पूर्वी हिन्दी |

| महाराष्ट्री (दक्षिणी) | पूर्वी मराठी |

| व्राचड- पैशाची (पश्चिमोत्तरी) | सिन्धी लहँदा पंजाबी |

प्रमुख आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं की विशेषताएँ एवं प्रकार

प्रमुख आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं की विशेषताएँ एवं प्रकार निम्नलिखित है:-

1. सिन्धी भाषा

- सिन्धी शब्द का सम्बन्ध संस्कृत सिन्धु से है। सिन्धु देश में सिन्धु नदी के दोनों किनारों पर सिन्धी भाषा बोली जाती है।

- सिन्धी की मुख्यतः 5 बोलियां है, जो कि विचोली, सिराइकी, थरेली, लासी एवं लाड़ी है।

- सिन्धी की अपनी लिपि का नाम ‘लंडा’ है, लेकिन यह गुरुमुखी तथा फारसी-लिपि में भी लिखी जाती है।

2. लहँदा भाषा

- लहँदा भाषा का शब्दगत अर्थ ‘पश्चिमी’ है। इस भाषा के अन्य नाम पश्चिमी पंजाबी, हिन्दकी, जटकी, मुल्तानी, चिभाली, पोठवारी, आदि है।

- लहँदा भाषा की लिपि भी सिन्धी की भांति अपनी लिपि ‘लंडा’ है, जो कश्मीर में प्रचलित शारदा-लिपि की ही एक उपशाखा है।

3. पंजाबी भाषा

- पंजाबी शब्द ‘पंजाब’ से बना है, जिसका अर्थ पाँच नदियों का देश है।

- पंजाबी भाषा की भी अपनी लिपि ‘लंडा’ थी, जिसे सुधारकर गुरुअंगद ने ‘गुरुमुखी लिपि’ बनाई।

- पंजाबी भाषा की मुख्य बोलियां माझी, डोगरी, दोआबी, राठी, आदि है।

4. गुजराती भाषा

- गुजराती भाषा गुजरात प्रदेश की भाषा है। गुजरात का सम्बन्ध ‘गुर्जर’ जाति से है:- गुर्जर + त्रा → गज्जरत्ता → गुजरात।

- गुजराती भाषा की अपनी लिपि है, जो गुजराती नाम से प्रसिद्ध है। वस्तुत: गुजराती कैथी से मिलती-जुलती लिपि में लिखी जाती है, इसमें शिरोरेखा नहीं लगती है।

5. मराठी भाषा

- मराठी भाषा महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा है। मराठी भाषा की प्रमुख बोलियां कोंकणी, नागपुरी, कोष्टी, माहारी, आदि है।

- मराठी भाषा की अपनी लिपि ‘देवनागरी’ है, लेकिन कुछ लोग ‘मोडी लिपि’ का भी प्रयोग करते है।

6. बंगला भाषा

- बंगला संस्कृत शब्द बंग + आल (प्रत्यय) से बना है। यह बंगाल प्रदेश की भाषा है।

- नवीन यूरोपीय विचारधारा का सर्वप्रथम प्रभाव बंगला भाषा और साहित्य पर पड़ा था।

- बंगला प्राचीन देवनागरी से विकसित ‘बंगला लिपि’ में लिखी जाती है।

7. असमी भाषा

- असमी (असमिया) भाषा असम प्रदेश की भाषा है। इसकी मुख्य बोली ‘विश्नुपुरिया’ है।

- असमी भाषा की अपनी लिपि ‘बंगला’ है।

8. उड़िया भाषा

- उड़िया भाषा प्राचीन उत्कल अथवा वर्तमान उड़ीसा (ओडीसा) की भाषा है। इसकी प्रमुख बोलियां गंजामी, सम्भलपुरी, भत्री, आदि है।

- उड़िया भाषा बंगला भाषा से काफी मिलती-जुलती है, लेकिन इसकी लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित है।

भाषा और लिपि

मौखिक भाषा एवं उच्चारित भाषा को स्थाई रूप प्रदान करने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ। प्रत्येक ध्वनि के लिए लिखित चिह्न या वर्ण बनाए गए। वर्णों की इसी व्यवस्था को ‘लिपि‘ कहा जाता है। असल में लिपि ध्वनियों को लिखकर प्रस्तुत करने का एक ढंग है।

सभ्यता के विकास के साथ-साथ मनुष्य के लिए अपने-अपने भावों और विचारों को स्थायित्व देना, दूर-दूर स्थित लोगों से सम्पर्क बनाए रखना तथा संदेशों और समाचारों के आदान-प्रदान के लिए मौखिक भाषा से काम चला पाना असम्भव हो गया। अनुभव की गई यह आवश्यकता ही लिपि के विकास का कारण बनी।

मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिह्नों को लिपि कहते है।

विश्व की विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियां प्रचलित हैं। हिन्दी, मराठी, नेपाली और संस्कृत भाषाएँ देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।

देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी एक प्राचीन लिपि है, जिससे हिन्दी, बंगला, गुजराती, आदि भाषाओं की लिपियों का विकास हुआ। देवनागरी लिपि बाईं तरफ से दाईं तरफ को लिखी जाती है।

देवनागरी लिपि काफी वैज्ञानिक लिपि है। भारत की अधिकांश भाषाओं की लिपियां बाईं तरफ से दाईं तरफ को ही लिखी जाती हैं। सिर्फ ‘फारसी’ लिपि, जिसमें उर्दू भाषा लिखी जाती है, उसमें दाईं तरफ से बाईं तरफ को लिखी जाती है।

भाषा और लिपि में अंतर

| भाषा | लिपि |

|---|---|

| प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनियां होती है। | सामान्यतः एक लिपि किसी भी भाषा में लिखी जा सकती है। |

| भाषा सूक्ष्म होती है। | लिपि स्थूल होती है। |

| भाषा में अपेक्षाकृत अस्थायित्व होता है, क्योंकि भाषा उच्चरित होते ही अदृश्य हो जाती है। | लिपि में अपेक्षाकृत स्थायित्व होता है, क्योंकि किसी भी लिपि को लिखकर ही व्यक्त किया जा सकता है। |

| भाषा ध्वन्यात्मक होती है। | लिपि दृश्यात्मक होती है। |

| भाषा तुरंत प्रभावकारी होती है। | लिपि थोड़ी विलंब से प्रभावकारी होती है। |

| भाषा ध्वनि संकेतों की व्यवस्था है। | लिपि वर्ण संकेतों की व्यवस्था है। |

| भाषा ही संगीत का माध्यम है। | लिपि संगीत का माध्यम नहीं है। |

भाषा और लिपि में समानता

| भाषा और लिपि में समानता |

|---|

| भाषा और लिपि दोनों का उत्पत्ति एवं विकास सभ्यताओं के विकास के साथ-साथ हुआ। |

| भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा और लिपि दोनों ही होती हैं। |

| भाषा और लिपि दोनों के अध्ययन हेतु आज की दुनिया में कई श्रोत मौजूद हैं, जैसे – वेबसाईट, वीडियो, डिजिटल उपकरण। परंतु प्राचीन काल में शिक्षा ही एक प्रमुख श्रोत था। |

| कभी-कभी भाषा और लिपि दोनों के ही माध्यम से अपने भावों और विचारों को व्यक्त करना मुस्किल हो जाता है। अर्थात दोनों ही अपने आप में परिपूर्ण नहीं हैं। |

| अभिव्यक्ति की आजादी का उद्घोष भाषा और लिपि दोनों में किया जा सकता है। |

विश्व की भाषाएँ और लिपियों के नाम

यहाँ पर हमनें विश्व की कुछ भाषाओं और उनकी लिपियों के नाम की सूची प्रदान की है, जो कि निम्नलिखित है:-

| भाषा | लिपि | उदाहरण |

|---|---|---|

| हिन्दी | देवनागरी | राम विद्यालय जाता है। |

| संस्कृत | देवनागरी | रामः विद्यालयं गच्छति। |

| अंग्रेजी | रोमन | Ram goes to school. |

| फ्रेंच | रोमन | Ram va à l’école. |

| पोलिश | रोमन | Ram idzie do szkoły. |

| जर्मन | रोमन | Ram geht zur Schule. |

| स्पेनिश | रोमन | Ram va a la escuela. |

| मराठी | देवनागरी | राम शाळेत जातो। |

| नेपाली | देवनागरी | राम विद्यालय जान्छ। |

| पंजाबी | गुरमुखी | ਰਾਮ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। |

| उर्दू | फारसी | رام سکول جاتا ہے۔ |

| अरबी | फारसी | يذهب رام إلى المدرسة. |

| रूसी | रूसी | Рэм идет в школу. |

| बुल्गेरियन | रूसी | Рам отива на училище. |

वैसे तो प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, लेकिन कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। हिन्दी भाषा को रोमन लिपि में और अंग्रेजी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जा सकता है, जिसके उदाहरण निम्नलिखित है:-

| राम विद्यालय जाता है। | Ram Vidhyalaya Jata Hai. |

| He is eating food. | ही इज ईटिंग फ़ूड। |

भाषा से सम्बंधित अक्सर पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न

-

भाषा और विभाषा में क्या अंतर है?

भाषा बोली का एक पूर्ण विकसित रूप होता है। जबकि, विभाषा बोली का एक अर्द्ध-विकसित रूप होता है।

भाषा में साहित्य की प्रचुरता तथा महत्ता होती है। जबकि, विभाषा में साहित्य होता तो है, लेकिन उसे महत्ता प्राप्त नहीं होती है।

भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। जबकि, विभाषा का क्षेत्र सीमित होता है।

भाषा का प्रयोग राजकार्यों में भी होता है। जबकि, विभाषा सिर्फ साहित्य तथा बोलचाल तक ही सीमित होती है।

हिन्दी व अंग्रेजी भाषाएँ है। जबकि, ब्रज और अवध विभाषा है। -

विभाषा की परिभाषा क्या है?

बोली का वह अर्द्ध-विकसित रूप जिसमें साहित्य रचा जाने लगता है, उसे विभाषा कहते है। जैसे:- ब्रज और अवध।

-

राष्ट्रभाषा की परिभाषा क्या है?

सम्पूर्ण देश में विचार-विनिमय के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसे ही राष्ट्रभाषा कहते है।राष्ट्रभाषा का जुड़ाव सीधे उस देश की संस्कृति से होता है। राष्ट्रभाषा न सिर्फ एक भाषा होती है, बल्कि उस देश की पहचान बन भी होती है।

-

भाषा की परिभाषा क्या है?

भाषा एक ऐसा साधन है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है और इसके लिए वह आवश्यक ध्वनियों का प्रयोग करता है।

-

भाषा के कितने भेद है?

भाषा की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां है।

-

बोली और उपभाषा में क्या अंतर है?

बोली, भाषा का वह अर्द्ध-विकसित रूप है, जो किसी छोटे क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होती है। जिसका कोई लिखित रूप अथवा साहित्य नहीं होता है।

उपभाषा अपेक्षाकृत विस्तृत क्षेत्र अथवा प्रदेश में बोलचाल में प्रयुक्त होती है तथा उसमें सहित रचना भी की जा सकती है, इसे ही उपभाषा कहते हैं।

अंतिम शब्द

अंत में आशा करता हूँ कि यह लेख आपको पसंद आया होगा और आपको हमारे द्वारा इस लेख में प्रदान की गई अमूल्य जानकारी फायदेमंद साबित हुई होगी।

अगर इस लेख के द्वारा आपको किसी भी प्रकार की जानकारी पसंद आई हो तो, इस लेख को अपने मित्रों व परिजनों के साथ फेसबुक पर साझा अवश्य करें और हमारे वेबसाइट को सबस्क्राइब कर ले।

भाषा की परिभाषा और प्रकार की जानकारी जो आपने शेयर की है वह सरकारी नौकरी की परीक्षा में लिए बहुत ही काम की है।