कारक की परिभाषा, भेद और उदाहरण

कारक की परिभाषा : Karak in Hindi:- आज के इस लेख में हमनें ‘कारक की परिभाषा’ से सम्बंधित जानकारी प्रदान की है। यदि आप कारक से सम्बंधित जानकारी खोज रहे है? तो इस लेख को शुरुआत से अंत तक अवश्य पढ़े। तो चलिए शुरू करते है:-

कारक की परिभाषा : Karak in Hindi

संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का वह रूप, जिसका सीधा संबंध ‘क्रिया’ से ही होता है, वह ‘कारक’ कहलाता है। किसी कार्य को करने वाला ‘कारक’ अर्थात जो भी क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाता है, वह ‘कारक’ कहलाता है। साधारण शब्दों में:- संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है, उसे ‘कारक’ कहते है।

कारक के उदाहरण

कारक के उदाहरण निम्न प्रकार है:-

| कारक के उदाहरण |

|---|

| राम ने रावण को बाण मारा। |

| अजय ने पत्र लिखा। |

| विजय ने कुत्ते को डंडा मारा। |

कारक चिह्न स्मरण करने के लिए निम्नलिखित पद की रचना की गई है:-

कर्ता ने अरु कर्म को, करण रीति से जान।

संप्रदान को, के लिए, अपादान से मान।।

का, के, की, संबंध हैं, अधिकरणादिक में मान।

रे ! हे ! हो ! संबोधन, मित्र धरहु यह ध्यान।।

विशेष:- कर्ता से अधिकरण तक विभक्ति चिह्न (परसर्ग) शब्दों के अंत में प्रयुक्त होते है, लेकिन संबोधन कारक के चिह्न ‘हे, रे’, आदि सदैव शब्द से पूर्व प्रयुक्त होते है।

कारक के विभक्ति चिह्न अथवा परसर्ग

कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ जिन चिह्नों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें ‘विभक्तियां’ कहते है। जैसे:- पेड़ पर फल लगते है। संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के बाद ‘ने, को, से, के लिए’, जैसे चिह्नों का प्रयोग किया जाता है, वह चिह्न ‘कारक विभक्ति’ कहलाते है।

साधारण शब्दों में:- हिंदी व्याकरण में शब्द (संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण) के आगे प्रयुक्त होने वाला वह प्रत्यय अथवा चिह्न, जिससे ज्ञात होता है कि उस शब्द का क्रियापद से क्या संबंध है, ‘विभक्ति’ कहलाता है।

कारक के भेद

कारक के कुल 8 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| कारक | चिह्न | अर्थ | विभक्ति |

|---|---|---|---|

| कर्ता | ने | काम करने वाला | प्रथमा |

| कर्म | को | जिस पर काम का प्रभाव पड़े | द्वितीया |

| करण | से, द्वारा | जिसके द्वारा कर्ता काम करें | तृतीया |

| सम्प्रदान | को, के लिए | जिसके लिए क्रिया की जाए | चतुर्थी |

| अपादान | से (अलग होना) | जिससे अलगाव हो | पंचमी |

| सम्बन्ध | का, की, के; ना, नी, ने; रा, री, रे | अन्य पदों से सम्बन्ध | षष्ठी |

| अधिकरण | में, पर | क्रिया का आधार | सप्तमी |

| संबोधन | हे! अरे! अजी! | किसी को पुकारना, बुलाना | अष्टमी |

1. कर्ता कारक

कारक का वह रूप जिससे क्रिया (कार्य) के करने वाले का बोध होता है, वह ‘कर्ता कारक’ कहलाता है। इसका विभक्ति-चिह्न ‘ने’ है। इस ‘ने’ चिह्न का वर्तमानकाल और भविष्यकाल में प्रयोग नहीं होता है। इसका सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में प्रयोग होता है।

साधारण शब्दों में:- जो वाक्य में कार्य करता है, उसे ‘कर्ता’ कहते है। अर्थात वाक्य का वह रूप जिससे क्रिया को करने वाले का पता चलता है, उसे ‘कर्ता’ कहते है। कर्ता कारक की विभक्ति ‘ने‘ होती है। ‘ने‘ विभक्ति का प्रयोग भूतकाल की क्रिया में किया जाता है।

कर्ता स्वतंत्र होता है। कर्ता कारक में ‘ने’ विभक्ति का लोप भी होता है। इस पद को संज्ञा अथवा सर्वनाम माना जाता है। प्रश्नवाचक शब्दों के प्रयोग से भी कर्ता का पता लगाया जा सकता है।

संस्कृत का कर्ता ही हिंदी का ‘कर्ता कारक’ होता है। कर्ता की ‘ने‘ विभक्ति का प्रयोग अधिकतर पश्चिमी हिंदी में होता है। ‘ने‘ का प्रयोग सिर्फ हिंदी और उर्दू में ही किया जाता है।

कर्ता कारक के उदाहरण

कर्ता कारक के उदाहरण निम्न प्रकार है:-

| राम ने रावण को मारा। |

| लड़की विद्यालय जाती है। |

स्पष्टीकरण:- उपरोक्त उदाहरणों में से प्रथम वाक्य में क्रिया का कर्ता ‘राम‘ है। इसमें ‘ने‘ कर्ता कारक का विभक्ति-चिह्न है। इस वाक्य में ‘मारा‘ भूतकाल की क्रिया है। अतः ‘ने‘ का प्रयोग सदैव भूतकाल में होता है। जबकि, द्वितीय वाक्य में वर्तमानकाल की क्रिया का कर्ता ‘लड़की‘ है। इसमें ‘ने‘ विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है।

विशेष:-

- भूतकाल में अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ भी ‘ने‘ परसर्ग (विभक्ति चिह्न) का प्रयोग नहीं होता है। जैसे:- ‘वह हँसा।’

- वर्तमानकाल तथा भविष्यतकाल की सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ‘ने‘ परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। जैसे:- ‘वह फल खाता है।’ तथा ‘वह फल खाएगा।’

- कभी-कभी कर्ता के साथ ‘को‘ तथा ‘स‘ परसर्ग का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे:- ‘बालक को सो जाना चाहिए।’, ‘राधा से पुस्तक पढ़ी गई।’, ‘पीड़ित से चला भी नहीं जाता।’ तथा ‘अजय से शब्द लिखा नहीं गया।’

कर्ता कारक का प्रयोग

कर्ता कारक का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, जो कि निम्नलिखित है:-

| कर्ता कारक का प्रयोग |

|---|

| परसर्ग सहित |

| परसर्ग रहित |

(i). परसर्ग सहित

- भूतकाल की सकर्मक क्रिया में कर्ता के साथ ‘ने‘ परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे:- राम ने पुस्तक पढ़ी।

- प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ ‘ने‘ परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे:- मैंने उसे पढ़ाया।

- जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक होते है, तो कर्ता के आगे ‘ने‘ परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे:- श्याम ने उत्तर कह दिया।

(ii). परसर्ग रहित

- भूतकाल की अकर्मक क्रिया में परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे:- राम गिरा।

- वर्तमानकाल और भविष्यतकाल में परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे:- बालक लिखता है।

- जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना, चूकना, आदि शब्द प्रयुक्त होते है, वहाँ पर ‘ने’ परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे:- उसे पटना जाना है।

वाक्य में कर्ता का प्रयोग

वाक्य में कर्ता का प्रयोग 2 रूपों में होता है, जो कि निम्नलिखित है:-

| वाक्य में कर्ता कारक का प्रयोग |

|---|

| अप्रत्यय कर्ता कारक |

| सप्रत्यय कर्ता कारक |

(i). अप्रत्यय कर्ता कारक

कर्ता कारक का वह रूप, जिसमें ‘ने‘ विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है और जिसमें क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष ‘कर्ता’ के अनुसार होते है, उसे ‘अप्रत्यय कर्ता कारक’ कहते है। इसे ‘प्रधान कर्ता कारक’ भी कहते है।

अप्रत्यय कर्ता कारक के उदाहरण

अप्रत्यय कर्ता कारक के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| राम खाता है। |

स्पष्टीकरण:- उपर्युक्त उदाहरण में ‘खाता है‘ क्रिया है, जो कर्ता ‘मोहन‘ के लिंग और वचन के अनुसार है।

(ii). सप्रत्यय कर्ता कारक

जहाँ क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष ‘कर्ता’ के अनुसार न होकर ‘कर्म’ के अनुसार होते है और ‘ने’ विभक्ति का प्रयोग होता है, उसे ‘सप्रत्यय कर्ता कारक’ कहते है। इसे ‘अप्रधान कर्ता कारक’ भी कहते है।

सप्रत्यय कर्ता कारक के उदाहरण

सप्रत्यय कर्ता कारक के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| राम ने मिठाई खाई। |

स्पष्टीकरण:- उपर्युक्त उदाहरण में क्रिया ‘खाई’ तथा कर्म ‘मिठाई’ के अनुसार आई है।

कर्ता कारक के ‘ने’ विभक्ति-चिह्न का प्रयोग कहाँ किया जाता है?

कर्ता कारक के ‘ने’ विभक्ति-चिह्न का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों के लिए किया जाता है:-

- जब एक पदीय अथवा संयुक्त क्रिया ‘सकर्मक भूतकालिक’ होती है, तब ‘ने’ विभक्ति-चिह्न का प्रयोग कर्ता के साथ किया जाता है। सिर्फ सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतुहेतुमद् भूतकाल में ‘ने’ विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।

जैसे:-

| सामान्य भूत | अजय ने फल खाया। |

| आसन्न भूत | अजय ने फल खाया है। |

| पूर्ण भूत | अजय ने फल खाया था। |

| संदिग्ध भूत | अजय ने फल खाया होगा। |

| हेतुहेतुमद् भूत | अजय ने फल खाया होता, तो भूख शांत हो जाती। |

अतः अपूर्ण भूत के अतिरिक्त शेष 5 भूतकालों में ‘ने’ विभक्ति-चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

- सामान्यतः अकर्मक क्रिया में ‘ने’ विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी अकर्मक क्रियाएँ है, जिनमें ‘ने’ विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।

जैसे:-

| नहाना | छींकना |

| थूकना | खाँसना |

उर्पयुक्त अकर्मक क्रियाओं में ‘ने’ विभक्ति-चिह्न का प्रयोग अपवाद के रुप में किया जाता है। इन क्रियाओं के बाद कर्म नहीं आता है।

उदाहरण:-

| उसने थूका। |

| उसने छींका। |

| उसने खाँसा। |

| उसने नहाया। |

- जब अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया में परिवर्तित हो जाती है, तब ‘ने’ विभक्ति-चिह्न का प्रयोग किया जाता है अन्यथा नहीं किया जाता है।

जैसे:-

| उसने टेढ़ी चाल चली। |

| उसने लड़ाई लड़ी। |

- जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक होते है, तो अपूर्ण भूत के अतिरिक्त शेष सभी भूतकालों में कर्ता के आगे ‘ने’ विभक्ति-चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

जैसे:-

| राम ने उत्तर कह दिया। |

| श्याम ने खा लिया। |

- प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ, अपूर्ण भूत के अतिरिक्त शेष सभी भूतकालों में ‘ने’ विभक्ति-चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

जैसे:-

| मैंने उसे पढ़ाया। |

| उसने एक रुपया दिलवाया। |

कर्ता कारक के ‘ने’ विभक्ति-चिह्न का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है?

कर्ता कारक के ‘ने’ विभक्ति-चिह्न का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं किया जाता है:-

- वर्तमानकाल और भविष्यतकाल की क्रिया के कर्ता के साथ ‘ने’ का प्रयोग नहीं किया जाता है।

जैसे:-

| अजय जाता है। |

| अजय जाएगा। |

- ‘बकना, बोलना एवं भूलना’ ये सभी सकर्मक क्रियाएँ है। अपवाद में सामान्य, आसन्न, पूर्ण और संदिग्ध भूतकालों के कर्ता के साथ ‘ने’ विभक्ति-चिह्न का प्रयोग नहीं किया जाता है।

जैसे:-

| वह गाली बका। |

| वह बोला। |

| वह मुझे भूला। |

- यदि संयुक्त क्रिया का अंतिम भाग अकर्मक होता है, तो उसमें ‘ने’ का प्रयोग नहीं किया जाता है।

जैसे:-

| मैं खा चुका। |

| वह पुस्तक ले आया। |

| उसे रेडियो ले जाना है। |

- जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रियाएँ होती है, उनमें ‘ने’ विभक्ति-चिह्न का प्रयोग नहीं किया जाता है।

जैसे:-

| वह खा चुका। |

| मैं पानी पीने लगा। |

| उसे जयपुर जाना है। |

कर्ता कारक में ‘को’ का प्रयोग

विधि-क्रिया (चाहिए) और संभाव्य भूत (जाना था) तथा (करना चाहिए था) में कर्ता का प्रयोग ‘को’ विभक्ति-चिह्न के साथ किया जाता है।

जैसे:-

| विजय को जाना चाहिए। |

| विजय को जाना था या जाना चाहिए था। |

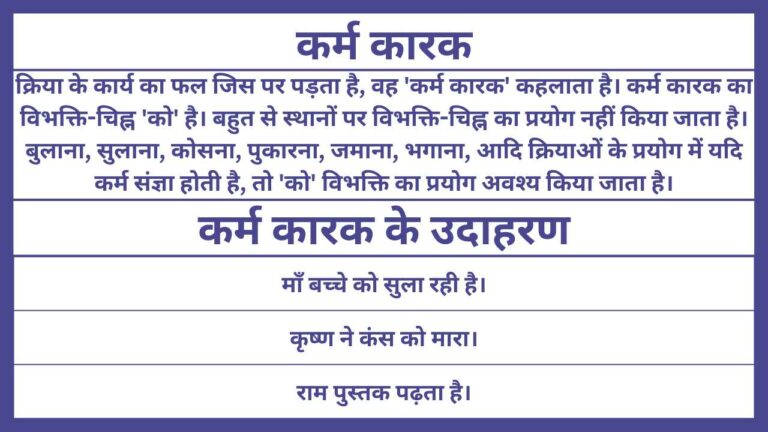

2. कर्म कारक

क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है, वह ‘कर्म कारक’ कहलाता है। कर्म कारक का विभक्ति-चिह्न ‘को‘ है। बहुत से स्थानों पर विभक्ति-चिह्न का प्रयोग नहीं किया जाता है।

बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, भगाना, आदि क्रियाओं के प्रयोग में यदि कर्म संज्ञा होती है, तो ‘को’ विभक्ति का प्रयोग अवश्य किया जाता है।

जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा की भांति किया जाता है, तो कर्म विभक्ति ‘को‘ का प्रयोग अवश्य किया जाता है। ‘कर्म’ संज्ञा का एक रूप होता है।

कर्म कारक के उदाहरण

कर्म कारक के उदाहरण निम्न प्रकार है:-

| अजय ने साँप को मारा। |

| लड़की ने पत्र लिखा। |

स्पष्टीकरण:- उपर्युक्त उदाहरणों में से प्रथम वाक्य में ‘मारने‘ की क्रिया का फल ‘साँप‘ पर पड़ा है। अतः ‘साँप‘ कर्म कारक है। इसके साथ ‘को‘ परसर्ग का प्रयोग हुआ है। जबकि, द्वितीय वाक्य में ‘लिखने‘ की क्रिया का फल ‘पत्र‘ पर पड़ा। अतः ‘पत्र‘ कर्म कारक है। इसमें कर्म कारक का विभक्ति चिह्न ‘को‘ का प्रयोग नहीं हुआ है।

नोट:- कभी-कभी ‘को’ विभक्ति-चिह्न का प्रयोग नहीं होता है।

जैसे:-

| अजय पुस्तक पढ़ता है। |

कर्म कारक के प्रयोग के नियम

कर्म कारक के प्रयोग के सभी नियम निम्न प्रकार है:-

- बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना, भगाना, आदि क्रियाओं के कर्म के साथ ‘को’ विभक्ति-चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

जैसे:-

| मैंने राम को बुलाया। |

| माँ ने बच्चे को सुलाया। |

| सीता ने गीता को जी भर कोसा। |

| पिता ने पुत्र को पुकारा। |

| हमनें उसे (उसको) खूब सवेरे जगाया। |

| लोगों ने शोरगुल करके चोरों को भगाया। |

- ‘मारना’ क्रिया का अर्थ जब ‘पीटना’ होता है, तब कर्म के साथ विभक्ति-चिह्न का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यदि उसका अर्थ ‘शिकार करना’ होता है, तो विभक्ति-चिह्न का प्रयोग नहीं किया जा सकता है अर्थात कर्म अप्रत्यय रहता है।

जैसे:-

| लोगों ने चोर को मारा। |

| शिकारी ने बाघ मारा। |

स्पष्टीकरण:- उर्पयुक्त दोनों उदाहरणों में से प्रथम वाक्य में चोर को मारना ‘पीटने‘ के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जबकि, द्वितीय वाक्य में बाघ को मारना ‘शिकार‘ के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अतः प्रथम वाक्य में ‘को‘ विभक्ति-चिह्न का प्रयोग हुआ है, जबकि द्वितीय वाक्य में नहीं।

- बहुधा कर्ता में विशेष कर्तृत्व शक्ति को जताने के लिए कर्म सप्रत्यय रखा जाता है।

जैसे:-

| मैंने यह तालाब खुदवाया है। |

| मैंने इस तालाब को खुदवाया है। |

स्पष्टीकरण:- उपर्युक्त दोनों वाक्यों में अंतर है। प्रथम वाक्य के कर्म से कर्ता में साधारण कर्तृत्व शक्ति का बोध होता है। जबकि, द्वितीय वाक्य में कर्म से कर्ता में विशेष कर्तृत्व शक्ति का बोध होता है।

- जहाँ कर्ता में विशेष कर्तृत्व शक्ति का बोध कराने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ सभी स्थानों पर कर्म को सप्रत्यय नहीं रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त जब कर्म निर्जीव वस्तु होती है, तब ‘को’ विभक्ति-चिह्न का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

जैसे:-

| अजय ने फल को खाया। |

| मैं कॉलेज को जा रहा हूँ। |

| मैं सेब को खा रहा हूँ। |

| मैं कोट को पहन रहा हूँ। |

स्पष्टीकरण:- उपर्युक्त सभी उदाहरणों में ‘को’ विभक्ति-चिह्न का प्रयोग सही नहीं है। अधिकतर सजीव पदार्थों के साथ ‘को’ विभक्ति-चिह्न का प्रयोग किया जाता है, जबकि निर्जीव के साथ नहीं। लेकिन यह अन्तर वाक्य-प्रयोग पर निर्भर करता है।

- कर्म के सप्रत्यय होने पर क्रिया सदैव पुल्लिंग होती है, लेकिन कर्म के अप्रत्यय होने पर क्रिया सदैव कर्म के अनुसार होती है।

जैसे:-

| श्याम ने सेब को खाया (सप्रत्यय) |

| श्याम ने सेब खाया (अप्रत्यय) |

- यदि विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया जाता है, तो कर्म में ‘को’ विभक्ति-चिह्न का का प्रयोग अवश्य होता है।

जैसे:-

| बड़ों को पहले आदर दो। |

| छोटों को प्यार करो। |

कर्म कारक के अन्य उदाहरण

| अध्यापक छात्र को पीटता है। |

| राधा फल खाती है। |

| सीता गिटार बजा रही है। |

| राम ने रावण को मारा। |

| कृष्ण ने राधा को बुलाया। |

| मेरे द्वारा यह कार्य हुआ। |

| कृष्ण ने कंस को मारा। |

| अजय को बुलाओ। |

| बड़ों को सम्मान दो। |

| माँ बच्चे को सुला रही है। |

| उसने पत्र लिखा। |

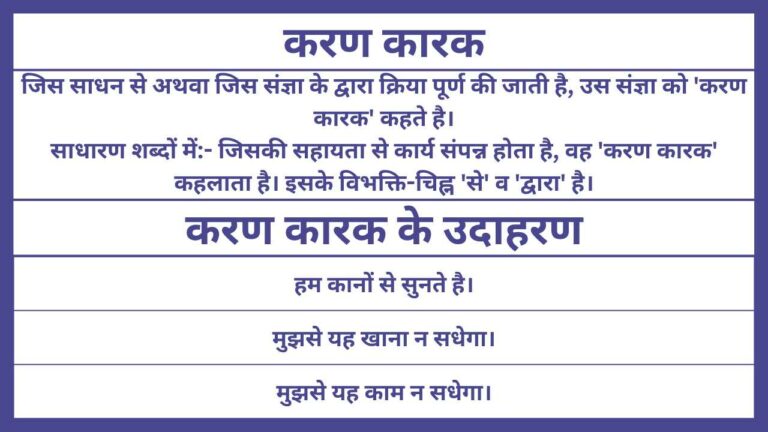

3. करण कारक

जिस साधन से अथवा जिस संज्ञा के द्वारा क्रिया पूर्ण की जाती है, उस संज्ञा को ‘करण कारक’ कहते है। साधारण शब्दों में:- जिसकी सहायता से कार्य संपन्न होता है, वह ‘करण कारक’ कहलाता है। इसके विभक्ति-चिह्न ‘से‘ व ‘द्वारा‘ है।

करण कारक के उदाहरण

करण कारक के उदाहरण निम्न प्रकार है:-

उदाहरण 1

| हम कानों से सुनते है। |

स्पष्टीकरण:- उपर्युक्त उदाहरण में ‘सुनने’ की क्रिया करने के लिए ‘कान’ का प्रयोग हुआ है। अतः यहाँ पर ‘कानों से’ करण कारक है। हिन्दी व्याकरण में करण कारक के अन्य चिह्न भी है। जैसे:- ‘से, द्वारा, के द्वारा, के जरिए, के साथ, के बिना’, आदि। इन चिह्नों में ‘से, द्वारा, के द्वारा, के जरिए’, आदि प्रसिद्ध चिह्न है।

उदाहरण 2

| मुझसे यह खाना न सधेगा। |

स्पष्टीकरण:- उपर्युक्त उदाहरण में ‘मुझसे’ का अर्थ ‘मेरे द्वारा’, ‘मुझ साधनभूत के द्वारा’ अथवा ‘मुझ-जैसे साधन के द्वारा’ है। अतः ‘साधन’ को बताने के कारण यहाँ पर ‘मुझसे’ का ‘से’ करण का ‘विभक्ति-चिह्न’ है।

करण कारक के नियम

करण कारक का क्षेत्र अन्य सभी कारकों से विस्तृत एवं विशाल है। अतः इसकी कुछ सामान्य पहचान और नियमों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। करण कारक के सभी नियम निम्न प्रकार है:-

- करण कारक तथा अपादान कारक दोनों कारकों का विभक्ति-चिह्न ‘से’ है। साधन का प्रत्यय होने पर ‘से’ विभक्ति-चिह्न को करण कारण माना जाएगा, जबकि अलगाव का प्रत्यय होने पर अपादान कारक माना जाएगा।

जैसे:-

| अजय कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। |

| मुझे अपनी कमाई से रोटी मिलती है। |

| साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। |

- ‘से’, ‘के द्वारा’ तथा ‘के जरिए’ हिन्दी व्याकरण में करण कारक के ही प्रत्यय माने जाते है। क्योंकि यह सभी प्रत्यय ‘साधन’ अर्थ की और इशारा करते है।

जैसे:-

| मुझसे यह काम न सधेगा। |

| राम के द्वारा यह कथा सुनी थी। |

| आपके जरिए ही कार्यालय का पता चला। |

| तीर से शेर मार दिया गया। |

| मेरे द्वारा ईमारत ढहाई गई था। |

- भूख, प्यास, जाड़ा, आँख, कान, पाँव, आदि शब्द यदि करण कारक में सप्रत्यय होते है, तो एकवचन होते है और यदि अप्रत्यय होते है, तो बहुवचन होते है।

जैसे:-

| वह भूख से बेचैन है या वह भूखों बेचैन है। |

| लड़का प्यास से मर रहा है या लड़का प्यासों मर रहा है। |

| लड़की जाड़े से कांप रही है या लड़की जाड़ों कांप रही है। |

| मैंने अपनी आँख से यह घटना देखी या मैंने अपनी आँखों यह घटना देखी। |

| कान से सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए या कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। |

| अजय अब अपने पाँव से चलता है या अजय अब अपने पाँवों चलता है। |

4. सम्प्रदान कारक

जिसके लिए क्रिया की जाती है, उसे ‘सम्प्रदान कारक’ कहते है। इसमें कर्म कारक ‘को‘ का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन उसका अर्थ ‘के लिये‘ होता है।

सम्प्रदान का अर्थ ‘देना‘ होता है। अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले रूप को ‘सम्प्रदान कारक’ कहते है। सम्प्रदान कारक का विभक्ति चिह्न ‘के लिए‘ है।

इसकी पहचान ‘किसके लिए‘ प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी की जा सकती है। सामान्य रूप से जिसे कुछ दिया जाता है अथवा जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, उसे ‘सम्प्रदान कारक’ कहते है।

सम्प्रदान कारक के उदाहरण

सम्प्रदान कारक के उदाहरण निम्न प्रकार है:-

| स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। |

| गुरुजी को फल दो। |

स्पष्टीकरण:- उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में से प्रथम वाक्य में ‘स्वास्थ्य के लिए‘ तथा द्वितीय वाक्य में ‘गुरुजी को‘ सम्प्रदान कारक है।

सम्प्रदान कारक के नियम

सम्प्रदान कारक के सभी नियम निम्न प्रकार है:-

- कर्म कारक और सम्प्रदान कारक दोनों का विभक्ति-चिह्न ‘को’ होता है, लेकिन दोनों कारकों के अर्थों में काफी अंतर होता है। सम्प्रदान कारक का प्रयोग ‘को’, ‘के लिए’ अव्यय के स्थान पर अथवा उसके अर्थ में किया जाता है। जबकि, कर्म कारक के ‘को’ का ‘के लिए’ अर्थ से कोई संबंध नहीं होता है।

जैसे:-

| कर्म कारक | सम्प्रदान कारक |

|---|---|

| राम श्याम को मारता है। | राम श्याम को रुपये देता है। |

| उसने लड़के को बुलाया। | उसने लड़के को मिठाइयाँ दी। |

| माँ ने बच्चे को खेलते देखा। | माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे। |

- यदि किसी को कुछ दिया जाता है अथवा किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है, तो वहाँ पर ‘सम्प्रदान कारक’ होता है।

जैसे:-

| भूखों को अन्न देना चाहिए और प्यासों को जल। |

| गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है। |

- ‘के हित’, ‘के वास्ते’, ‘के निर्मित’, आदि अव्यय भी सम्प्रदान कारक के ही प्रत्यय होते है।

जैसे:-

| राम के हित में लक्ष्मण वन गए थे। |

| तुलसी के वास्ते ही राम ने अवतार लिया था। |

सम्प्रदान कारक के अन्य उदाहरण

| गरीबों को खाना दो। |

| मेरे लिए जल लेकर आओ। |

| माँ बेटे के लिए फल लाई। |

| राम ने श्याम को कार दी। |

| मैं पिताजी के लिए चाय बना रहा हूँ। |

| मैं बाजार को जा रहा हूँ। |

| भूखे के लिए खाना लाओ। |

| वे मेरे लिए उपहार लाये है। |

| अजय विजय को पुस्तक देता है। |

| भूखों को खाना देना चाहिए। |

| सुरेश ब्राह्मण को दान देता है। |

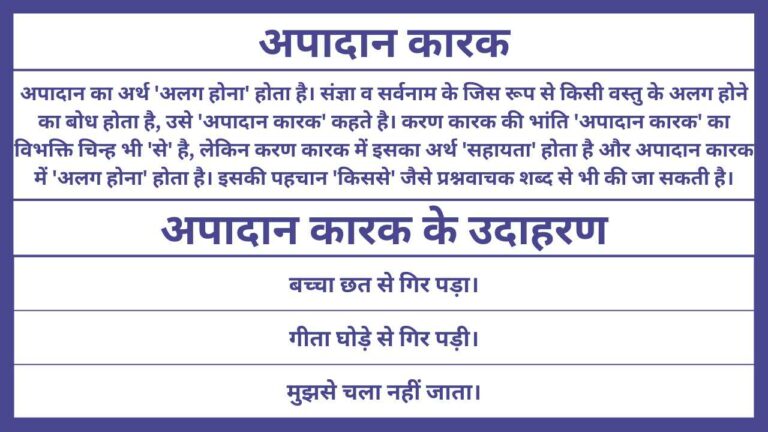

5. अपादान कारक

अपादान का अर्थ ‘अलग होना’ होता है। संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है, उसे ‘अपादान कारक’ कहते है।

करण कारक की भांति ‘अपादान कारक’ का विभक्ति चिन्ह भी ‘से‘ है, लेकिन करण कारक में इसका अर्थ ‘सहायता’ होता है और अपादान कारक में ‘अलग होना’ होता है। इसकी पहचान ‘किससे’ जैसे प्रश्नवाचक शब्द से भी की जा सकती है।

अपादान कारक के उदाहरण

अपादान कारक के उदाहरण निम्न प्रकार है:-

उदाहरण 1

| बच्चा छत से गिर पड़ा। |

स्पष्टीकरण:- उपर्युक्त उदाहरण में ‘गिरने’ की क्रिया ‘छत से’ हुई अथवा गिरकर बच्चा छत से अलग हो गया है। अतः यहाँ पर ‘छत से’ अपादान कारक है। जिस शब्द में अपादान का विभक्ति प्रत्यय प्रयुक्त होता है, उससे किसी दूसरी वस्तु के अलग होने का बोध होता है।

उदाहरण 2

| गीता घोड़े से गिर पड़ी। |

स्पष्टीकरण:- उपर्युक्त उदाहरण में ‘गिरने’ की क्रिया ‘घोड़े से’ हुई अथवा गिरकर गीता घोड़े से अलग हो गई है। अतः यहाँ पर ‘घोड़े से’ अपादान कारक है। जिस शब्द में अपादान का विभक्ति प्रत्यय प्रयुक्त होता है, उससे किसी दूसरी वस्तु के अलग होने का बोध होता है।

अपादान कारक के प्रयोग के नियम

अपादान कारक के प्रयोग के सभी नियम निम्न प्रकार है:-

- अनुक्त और प्रेरक कर्ता कारक’ में ‘से’ विभक्ति-चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

जैसे:-

| मुझसे सेब खाया जाता है। (मेरे द्वारा) |

| आपसे पुस्तक पढ़ी गई था। (आपके द्वारा) |

| मुझसे चला नहीं जाता। |

| वह मुझसे ख़त लिखवाती है। |

- क्रिया करने की रीति अथवा प्रकार बताने में भी ‘से’ विभक्ति-चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

जैसे:-

| धीरे (से) बोलो, कोई सुन लेगा। |

| जहाँ भी रहो, खुशी से रहो। |

- मूल्यवाचक संज्ञा और प्रकृति बोध में ‘से’ विभक्ति-चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

जैसे:-

| कल्याण कंचन से मोल नहीं ले सकते हो। |

| छूने से सर्दी मालूम होती है। |

| वह देखने से युवक जान पड़ता है। |

- कारण, साथ, द्वारा, चिह्न, विकार, उत्पत्ति और निषेध में भी ‘से’ विभक्ति-चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

जैसे:-

| आलस्य से राम समय पर न आ सका। |

| दया से अजय का हृदय मोम हो गया। |

| गर्मी से विजय का चेहरा तमतमाया हुआ था |

| जल में रहकर मगर से बैर रखना अच्छी बात नहीं। |

| सुरेश एक आँख से काना और एक पाँव से लँगड़ा जो ठहरा। |

| आप-से आप कुछ भी नहीं होता, मेहनत करो, मेहनत। |

| दौड़-धूप से नौकरी नहीं मिलती, रिश्वत के लिए भी तैयार रहो। |

- अपवाद (विभाग) में ‘से’ विभक्ति-चिह्न का प्रयोग अपादान के लिए किया जाता है।

जैसे:-

| वह ऐसे गिरा मानो आकाश से तारे। |

| वह नजरों से ऐसे गिरा, जैसे पेड़ से पत्ते। |

- पूछना, दुहना, जाँचना, कहना, पकाना, आदि क्रियाओं के गौण कर्म में ‘से’ विभक्ति-चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

जैसे:-

| मैं आपसे पूछता हूँ, वहाँ क्या-क्या देखा है? |

| भिखारी धनी से कहीं जाँचता तो नहीं है? |

| मैं आपसे कईं बार कह चुकी हूँ। |

| बाबर्ची चावल से भात पकाता है। |

- मित्रता, परिचय, अपेक्षा, आरंभ, परे, बाहर, रहित, हीन, दूर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, अतिरिक्त, लज्जा, बचाव, डर, निकालना, आदि शब्दों के योग में ‘से’ विभक्ति-चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

जैसे:-

| राम अपने सभी भाईयों से अलग है। |

| श्याम को इन सिद्धांतों से अच्छा परिचय है। |

| धन से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, विद्या से होता है। |

| बुद्धिमान शत्रु बुद्धिहीन मित्रों से कहीं अच्छा होता है। |

| मानव से तो कुत्ता भला जो कम-से-कम गद्दारी तो नहीं करता। |

| घर से बाहर तक खोज डाला, कहीं नहीं मिला। |

| विद्या और बुद्धि से हीन मानव पशु से भी बदतर है। |

| अभी भी मँझधार से किनारा दूर है। |

| यदि मैं पोल खोल दूं तो तुम्हें मित्रों से भी शर्माना पड़ेगा। |

| भला मैं तुमसे क्यों डरूँ, तुम कोई बाघ हो जो खा जाओगे। |

| अन्य लोगों को मैदान से बाहर निकाल दीजिए, तभी मैच देखने का आनंद मिलेगा। |

- स्थान और समय की दूरी बताने में भी ‘से’ विभक्ति-चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

जैसे:-

| अभी भी गरीबों से दिल्ली दूर है। |

| आज से कितने दिन बाद आपका आगमन होगा? |

- क्रियाविशेषण के साथ भी ‘से’ विभक्ति-चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

जैसे:-

| आप कहाँ से टपक पड़े भाईजान? |

| किधर से आगमन हो रहा है श्रीमान का? |

- पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में भी ‘से’ विभक्ति-चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

जैसे:-

| अजय ने पेड़ से बंदूक चलाई थी। (पेड़ पर चढ़कर) |

| कोठे से देखो तो सब कुछ दिख जाएगा। (कोठे पर चढ़कर) |

- कुछ स्थानों पर ‘से’ विभक्ति-चिह्न लुप्त रहता है।

जैसे:-

| बच्चा घुटनों चलता है। |

| खिल गई मेरे दिल की कली आप-ही-आप। |

| आपके सहारे ही तो मेरे दिन कटते है। |

| साँप जैसे प्राणी पेट के बल चलते है। |

| दूधो नहाओ, पूतो फलो। |

| किसके मुँह खबर भेजी आपने? |

| इस बात पर मैं तुम्हें जूते मारता। |

| आप हमेशा इस तरह क्यों बोलते है? |

अपादान कारक के अन्य उदाहरण

| हिमालय से गंगा निकलती है। |

| पेड़ से पत्ता गिरता है। |

| अजय के हाथ से फल गिरता है। |

| गंगा हिमालय से निकलती है। |

| बच्चा छत से गिरा है। |

| पेड़ से पत्ते गिरे। |

| आसमान से बूँदें गिरी। |

| विजय साँप से डरता है। |

| दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा। |

| चूहा बिल से बाहर निकला। |

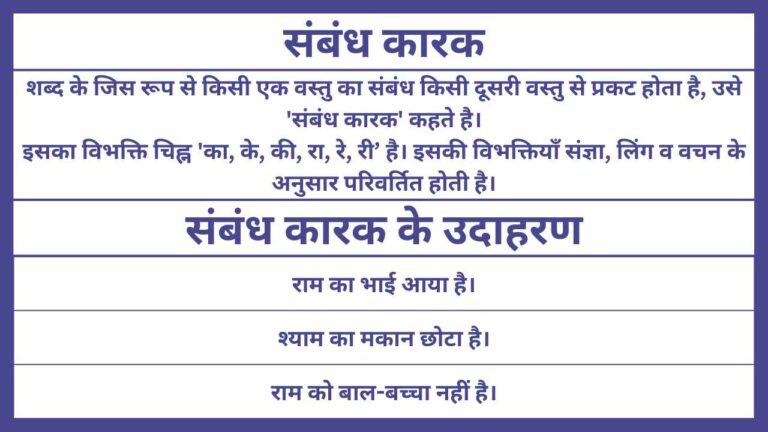

6. संबंध कारक

शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का संबंध किसी दूसरी वस्तु से प्रकट होता है, उसे ‘संबंध कारक’ कहते है। इसका विभक्ति चिह्न ‘का, के, की, रा, रे, री’ है। इसकी विभक्तियाँ संज्ञा, लिंग व वचन के अनुसार परिवर्तित होती है।

संबंध कारक के उदाहरण

संबंध कारक के उदाहरण निम्न प्रकार है:-

उदाहरण 1

| राम का भाई आया है। |

स्पष्टीकरण:- उपर्युक्त उदाहरण में ‘राम’ तथा ‘भाई’ दोनों संज्ञा के शब्द है। भाई से राम का संबध दिखाया गया है। इससे यह प्रश्न जागृत है कि किसका भाई आया है? तो इस प्रश्न का उत्तर ‘राम’ है। अतः यहाँ पर ‘राम का’ संबध कारक है।

उदाहरण 2

| श्याम का मकान छोटा है। |

संबंध कारक के प्रयोग के नियम

संबंध कारक के प्रयोग के सभी नियम निम्न प्रकार है:-

- संबंध कारक का विभक्ति-चिह्न ‘का’ होता है। वचन तथा लिंग के अनुसार इसकी विकृति ‘के’ और ‘की’ है। संबंध कारक से अधिकतर, कर्तृत्व, कार्य-कारण, मोल-भाव, परिमाण, दृष्टव्य, आदि का बोध होता है।

जैसे:-

| अधिकतर | राम की किताब, श्याम का घर। |

| कर्तृत्व | प्रेमचन्द्र के उपन्यास, भारतेन्दु के नाटक। |

| कार्य-करण | चाँदी की थाली, सोने का गहना। |

| मोल-भाव | एक रुपए का चावल, पाँच रुपए का घी। |

| परिमाण | चार भर का हार, सौ मील की दूरी, पाँच हाथ की लाठी। |

| दृष्टव्य | राम वाली किताब, श्याम वाला घर, प्रेमचन्द वाले उपन्यास, चाँदी वाली थाली। |

- कुछ मुहावरेदार वाक्यों में भी विभक्ति-चिह्न ‘का’ का प्रयोग किया जाता है।

जैसे:-

| दिन के दिन | महीने के महीने |

| होली की होली | दीवाली की दीवाली |

| रात की रात | दोपहर के दोपहर |

| कान का कच्चा | बात का पक्का |

| आँख का अन्धा | गाँठ का पूरा |

| बात का धनी | दिल का सच्चा |

| वह अब आने का नहीं | मैं अब जाने का नहीं |

| वह टिकने का नहीं | वह उठने का नहीं |

- अन्य कारक के अर्थ में भी संबंध कारक के विभक्ति-चिह्न ‘का’ का प्रयोग किया जाता है।

जैसे:-

| जन्म का भिखारी = जन्म से भिखारी (करण) |

| हिमालय का चढ़ना = हिमालय पर चढ़ना (अधिकरण) |

- संबंध, अधिकार और देने के अर्थ में संबंध कारक के विभक्ति-चिह्न ‘का’ का प्रयोग किया जाता है।

जैसे:-

| राम को बाल-बच्चा नहीं है। |

| श्याम की बहन हुई है। |

| राजा के आँखें नहीं होती, सिर्फ कान होते है। |

| रावण ने विभीषण को लात मारी। |

| ब्राह्मण को दक्षिणा दो। |

- सर्वनाम की स्थिति में संबंध कारक का प्रत्यय रा-रे-री और ना-ने-नी हो जाता है।

जैसे:-

| मेरा लड़का | मेरी लड़की |

| तुम्हारा घर | तुम्हारी पगड़ी |

| अपना भरोसा | अपनी रोजी |

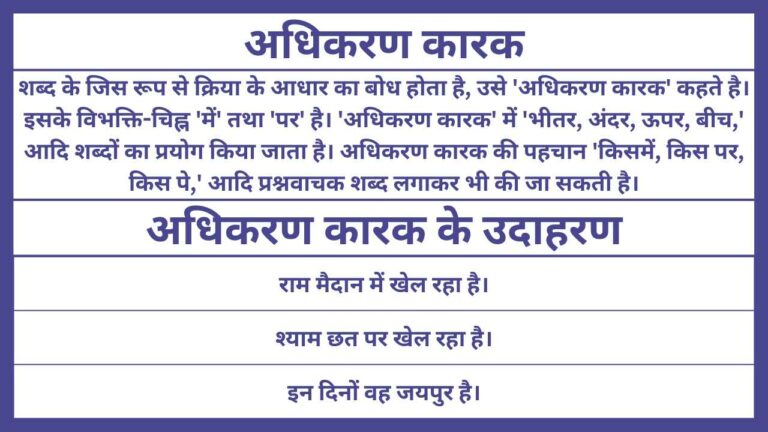

7. अधिकरण कारक

शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे ‘अधिकरण कारक’ कहते है। इसके विभक्ति-चिह्न ‘में‘ तथा ‘पर‘ है। ‘अधिकरण कारक’ में ‘भीतर, अंदर, ऊपर, बीच,’ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण कारक की पहचान ‘किसमें, किस पर, किस पे,’ आदि प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी की जा सकती है।

अधिकरण कारक में कहीं-कहीं पर विभक्तियों का लोप होता है, इसलिए उनके स्थान पर ‘किनारे, आसरे, दीनों, यहाँ, वहाँ, समय’, आदि पदों का प्रयोग किया जाता है। कभी-कभी ‘में‘ के अर्थ में ‘पर‘ और ‘पर‘ के अर्थ में ‘में‘ का प्रयोग किया जाता है।

अधिकरण कारक के उदाहरण

अधिकरण कारक के उदाहरण निम्न प्रकार है:-

उदाहरण 1

| राम मैदान में खेल रहा है। |

स्पष्टीकरण:- उपर्युक्त उदाहरण से यह प्रश्न जागृत होता है कि ‘खेलने’ की क्रिया किस स्थान पर हो रही है? तो इस प्रश्न का उत्तर ‘मैदान में’ है। अतः यहाँ पर ‘मैदान में’ अधिकरण कारक है।

उदाहरण 2

| श्याम छत पर खेल रहा है। |

स्पष्टीकरण:- उपर्युक्त उदाहरण से यह प्रश्न जागृत होता है कि ‘खेलने’ की क्रिया किस स्थान पर हो रही है? तो इस प्रश्न का उत्तर ‘छत पर’ है। अतः यहाँ पर ‘छत पर’ अधिकरण कारक है।

अधिकरण कारक के प्रयोग के नियम

अधिकरण कारक के प्रयोग के सभी नियम निम्न प्रकार है:-

- कभी-कभी ‘में’ के अर्थ में ‘पर’ और ‘पर’ के अर्थ में ‘में’ का प्रयोग भी किया जाता है।

जैसे:-

| तुम्हारे घर पर चार आदमी है, इसके अतिरिक्त तुम्हारे घर में चार आदमी है। |

| दूकान पर कोई नहीं था, इसके अतिरिक्त दुकान में कोई नहीं था। |

| नाव पानी में तैरती है, इसके अतिरिक्त नाव पानी पर तैरती है। |

- कभी-कभी अधिकरण कारक की विभक्तियों का लोप भी हो जाता है।

जैसे:-

| इन दिनों वह जयपुर है। |

| राम संध्या के समय गंगा के किनारे जाता है। |

| श्याम द्वार-द्वार भीख मांगता चलता है। |

| बच्चे दरवाजे-दरवाजे घूम रहे है। |

| जिस समय मैं आया था, उस समय वह नहीं था। |

| उस जगह एक सभा होने जा रही है। |

अधिकरण कारक के अन्य उदाहरण

| राम घर में है। |

| किताब कुर्सी पर है। |

| मछली जल में रहती है। |

| फ्रिज में फल रखे है। |

| कमरे के अंदर क्या है? |

| कुर्सी आंगन के बीच रख दो। |

| घर में दीपक जल रहा है। |

| मुझ में बहुत कम शक्ति है। |

| सीता ने किताब पलंग पर रखी। |

| अजय सुबह गंगा किनारे जाता है। |

| कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। |

| तुम्हारे घर पर चार आदमी है। |

| उस कमरे में चोर है। |

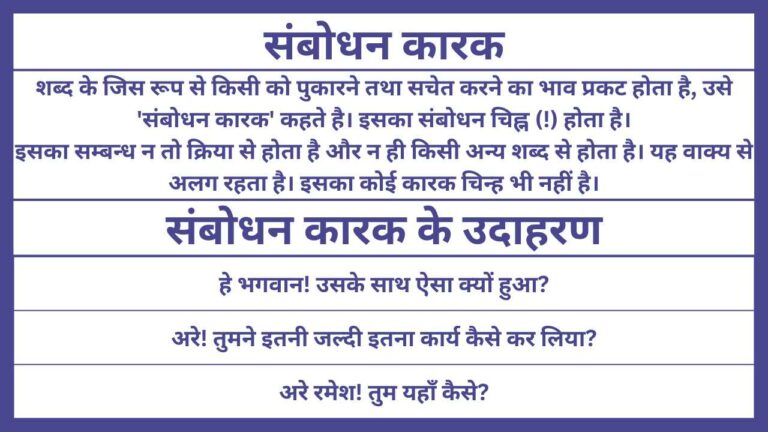

8. संबोधन कारक

शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारने तथा सचेत करने का भाव प्रकट होता है, उसे ‘संबोधन कारक’ कहते है। इसका संबोधन चिह्न (!) होता है। इसका सम्बन्ध न तो क्रिया से होता है और न ही किसी अन्य शब्द से होता है। यह वाक्य से अलग रहता है। इसका कोई कारक चिन्ह भी नहीं है।

संबोधन कारक के उदाहरण

संबोधन कारक के उदाहरण निम्न प्रकार है:-

उदाहरण 1

| हे भगवान! उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? |

स्पष्टीकरण:- उपर्युक्त उदाहरण में विभक्ति ‘हे’ का प्रयोग हुआ है, जिसके साथ विराम चिन्ह के स्थान पर (!) का प्रयोग भी किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उदाहरण में भगवान को पुकारा जा रहा है। अतः यह ‘सम्बोधन कारक’ का उदाहरण है।

उदाहरण 2

| अरे! तुमने इतनी जल्दी इतना कार्य कैसे कर लिया? |

स्पष्टीकरण:- उपर्युक्त उदाहरण में ‘अरे’ विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जिसके साथ में विराम चिन्ह के स्थान पर (!) का प्रयोग भी हुआ है। जिससे स्पष्ट है कि आश्चर्यचकित होकर संबोधन किया जा रहा है। अतः यह ‘संबोधन कारक’ का उदाहरण है।

संबोधन कारक के अन्य उदाहरण

| अरे रमेश! तुम यहाँ कैसे? |

| अजी! सुनते हो क्या। |

| हे ईश्वर! रक्षा करो। |

| अरे! बच्चों शोर मत करो। |

| हे राम! यह क्या हो गया। |

| अरे भाई! यहाँ आओ। |

| अरे राम! बहुत बुरा हुआ। |

| अरे भाई! तुम तो बहुत दिनों में आये। |

| अरे बच्चों! शोर मत करो। |

| हे ईश्वर! इन सभी नादानों की रक्षा करना। |

| अरे! यह इतना बड़ा हो गया। |

| अजी तुम उसे क्या मरोगे? |

| बाबूजी! आप यहाँ बैठें। |

| अरे राम! जरा इधर आना। |

| अरे! आप आ गए। |

कर्म कारक तथा सम्प्रदान कारक में अंतर

कर्म कारक तथा सम्प्रदान कारक में सभी अंतर निम्न प्रकार है:-

| कर्म कारक | सम्प्रदान कारक |

|---|---|

| कर्म कारक में ‘को‘ विभक्ति का प्रयोग होता है। | सम्प्रदान कारक दोनों में भी ‘को’ विभक्ति का प्रयोग होता है। |

| कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का फल ‘कर्म’ पर पड़ता है। | सम्प्रदान कारक में देने के भाव में अथवा उपकार के भाव में ‘को‘ का प्रयोग होता है। |

जैसे:-

| राम ने श्याम को सेब खिलाया। |

| अजय ने कुत्ते को मारा। |

| विजय ने रोगी को दवाई दी। |

| स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। |

करण कारक तथा अपादान कारक में अंतर

करण कारक तथा अपादान कारक दोनों में ही ‘से‘ विभक्ति-चिह्न का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अर्थ के आधार पर दोनों कारकों में अंतर होता है। करण कारक तथा अपादान कारक में सभी अंतर निम्न प्रकार है:-

| करण कारक | अपादान कारक |

|---|---|

| करण कारक में विभक्ति चिह्न ‘से’ का प्रयोग साधन के लिए किया जाता है। | अपादान कारक में विभक्ति चिह्न ‘से’ का प्रयोग अलग होने के लिए किया जाता है। |

| कार्य करने के लिए कर्ता जिस साधन का प्रयोग करता है, उसे ‘करण कारक’ कहते है। | अपादान कारक में अलगाव अथवा दूर जाने का भाव निहित होता है। |

जैसे:-

| मैं कलम से लिखता हूँ। |

| जेब से सिक्का गिरा। |

| बच्चे गेंद से खेल रहे है। |

| सीता घोड़े से गिर पड़ी। |

| गंगा हिमालय से निकलती है। |

विभक्तियों की प्रयोगिक विशेषताएँ

विभक्तियों की सभी प्रायोगिक विशेषताएँ निम्न प्रकार है:-

- विभक्तियां स्वतंत्र होती है और इनका अस्तित्व भी स्वतंत्र होता है। क्योंकि इनका कार्य शब्दों का संबंध दिखाना है। इसलिए इनका अर्थ नहीं होता है। जैसे:- ने, से, आदि।

- हिंदी की विभक्तियां विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयोग होकर ‘विकार’ उत्पन्न करती है और उनसे मिल जाती है। जैसे:- मेरा, हमारा, उसे, उन्हें, आदि।

- विभक्तियों को संज्ञा व सर्वनाम के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे:- मोहन के घर से यह वस्तु आई है।

विभक्ति के प्रयोग

हिंदी व्याकरण में विभक्तियों के प्रयोग की विधि निश्चित होती है।

विभक्ति के भेद

विभक्ति के कुल 2 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| विश्लिष्ट विभक्ति |

| संश्लिष्ट विभक्ति |

1. विश्लिष्ट विभक्ति

वह विभक्तियां, जो संज्ञाओं के साथ आती है, उन्हें ‘विश्लिष्ट विभक्ति’ कहते है।

2. संश्लिष्ट विभक्ति

वह विभक्तियां, जो सर्वनामों के साथ मिलकर बनी होती है, उन्हें ‘संश्लिष्ट विभक्ति’ कहते है। उदाहरण के तौर पर:- ‘के लिए‘ में 2 विभक्तियां होती है। जिनमें से प्रथम शब्द ‘संश्लिष्ट’ होता है, जबकि द्वितीय शब्द ‘विश्लिष्ट’ होता है।

विभिन्न भाषाओं में कारकों की संख्या

विभिन्न भाषाओं में कारकों की संख्या निम्न प्रकार है:-

| भाषा | कारकों की संख्या |

|---|---|

| हंगेरियन | 29 |

| फिनिश | 15 |

| बास्क | 1000 |

| असमिया | 8 |

| चेचन | 8 |

| संस्कृत | 8 |

| क्रोएशियन | 7 |

| पोलिश | 7 |

| यूक्रेनी | 7 |

| लैटिन | 6 |

| स्लोवाकी | 6 |

| रूसी | 6 |

| बेलारूसी | 7 |

| ग्रीक | 5 |

| रोमानियन | 5 |

| आधुनिक ग्रीक | 4 |

| बुल्गारियन | 4 |

| जर्मन | 4 |

| अंग्रेजी | 3 |

| अरबी | 3 |

| नार्वेजी | 2 |

| प्राकृत | 6 |

कारक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

-

कारक की परिभाषा क्या है?

संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का वह रूप, जिसका सीधा संबंध ‘क्रिया’ से ही होता है, वह ‘कारक’ कहलाता है। किसी कार्य को करने वाला ‘कारक’ अर्थात जो भी क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाता है, वह ‘कारक’ कहलाता है।

साधारण शब्दों में:- संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है, उसे ‘कारक’ कहते है। -

कारक के कितने भेद है?

कारक के कुल 8 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

1. कर्ता कारक

2. कर्म कारक

3. करण कारक

4. सम्प्रदान कारक

5. अपादान कारक

6. संबंध कारक

7. अधिकरण कारक

8. संबोधन कारक -

कर्ता कारक की परिभाषा क्या है?

कारक का वह रूप जिससे क्रिया (कार्य) के करने वाले का बोध होता है, वह ‘कर्ता कारक’ कहलाता है। इसका विभक्ति-चिह्न ‘ने’ है। इस ‘ने’ चिह्न का वर्तमानकाल और भविष्यकाल में प्रयोग नहीं होता है। इसका सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में प्रयोग होता है।

-

कर्म कारक की परिभाषा क्या है?

क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है, वह ‘कर्म कारक’ कहलाता है। कर्म कारक का विभक्ति-चिह्न ‘को‘ है। बहुत से स्थानों पर विभक्ति-चिह्न का प्रयोग नहीं किया जाता है।

-

करण कारक की परिभाषा क्या है?

जिस साधन से अथवा जिस संज्ञा के द्वारा क्रिया पूर्ण की जाती है, उस संज्ञा को ‘करण कारक’ कहते है। साधारण शब्दों में:- जिसकी सहायता से कार्य संपन्न होता है, वह ‘करण कारक’ कहलाता है। इसके विभक्ति-चिह्न ‘से‘ व ‘द्वारा‘ है।

-

सम्प्रदान कारक की परिभाषा क्या है?

जिसके लिए क्रिया की जाती है, उसे ‘सम्प्रदान कारक’ कहते है। इसमें कर्म कारक ‘को‘ का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन उसका अर्थ ‘के लिये‘ होता है।

-

अपादान कारक की परिभाषा क्या है?

अपादान का अर्थ ‘अलग होना’ होता है। संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है, उसे ‘अपादान कारक’ कहते है।

-

संबंध कारक की परिभाषा क्या है?

शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का संबंध किसी दूसरी वस्तु से प्रकट होता है, उसे ‘संबंध कारक’ कहते है। इसका विभक्ति चिह्न ‘का, के, की, रा, रे, री’ है। इसकी विभक्तियाँ संज्ञा, लिंग व वचन के अनुसार परिवर्तित होती है।

-

अधिकरण कारक की परिभाषा क्या है?

शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे ‘अधिकरण कारक’ कहते है। इसके विभक्ति-चिह्न ‘में‘ तथा ‘पर‘ है। ‘अधिकरण कारक’ में ‘भीतर, अंदर, ऊपर, बीच,’ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

-

संबोधन कारक की परिभाषा क्या है?

शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारने तथा सचेत करने का भाव प्रकट होता है, उसे ‘संबोधन कारक’ कहते है। इसका संबोधन चिह्न (!) होता है।

-

विभक्ति के कितने भेद है?

विभक्ति के कुल 2 भेद है, जो कि निम्न प्रकार है:-

1. विश्लिष्ट विभक्ति

2. संश्लिष्ट विभक्ति -

विश्लिष्ट विभक्ति की परिभाषा क्या है?

वह विभक्तियां, जो संज्ञाओं के साथ आती है, उन्हें ‘विश्लिष्ट विभक्ति’ कहते है।

-

संश्लिष्ट विभक्ति की परिभाषा क्या है?

वह विभक्तियां, जो सर्वनामों के साथ मिलकर बनी होती है, उन्हें ‘संश्लिष्ट विभक्ति’ कहते है।

अंतिम शब्द

अंत में आशा करता हूँ कि यह लेख आपको पसंद आया होगा और आपको हमारे द्वारा इस लेख में प्रदान की गई अमूल्य जानकारी फायदेमंद साबित हुई होगी।

अगर इस लेख के द्वारा आपको किसी भी प्रकार की जानकारी पसंद आई हो तो, इस लेख को अपने मित्रों व परिजनों के साथ फेसबुक पर साझा अवश्य करें और हमारे वेबसाइट को सबस्क्राइब कर ले।