करुण रस की परिभाषा, अवयव, भेद और उदाहरण

करुण रस की परिभाषा : Karun Ras in Hindi:- आज के इस लेख में हमनें ‘करुण रस की परिभाषा’ से सम्बंधित जानकारी प्रदान की है। यदि आप करुण रस की परिभाषा से सम्बंधित जानकारी खोज रहे है? तो इस लेख को शुरुआत से अंत तक अवश्य पढ़े। तो चलिए शुरू करते है:-

करुण रस की परिभाषा : Karun Ras in Hindi

जब किसी प्रिय अथवा ईष्ट वस्तु के नष्ट हो जाने व न मिलने से जो दुःख की अनुभूति होती है, उसे शोक कहते है। यही शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी विभाव के संयोग से रस रूप में परिणत होता है, तो उसे करुण रस कहते है।

करुण रस का स्थायी भाव ‘शोक’ होता है। करुण रस में अपने किसी प्रिय का विनाश अथवा अपने किसी प्रिय का वियोग, द्रव्यनाश एवं प्रेमी से सदैव बिछड़ जाने अथवा दूर चले जाने से, जो दुःख एवं वेदना उत्पन्न होती है, उसे करुण रस कहते है।

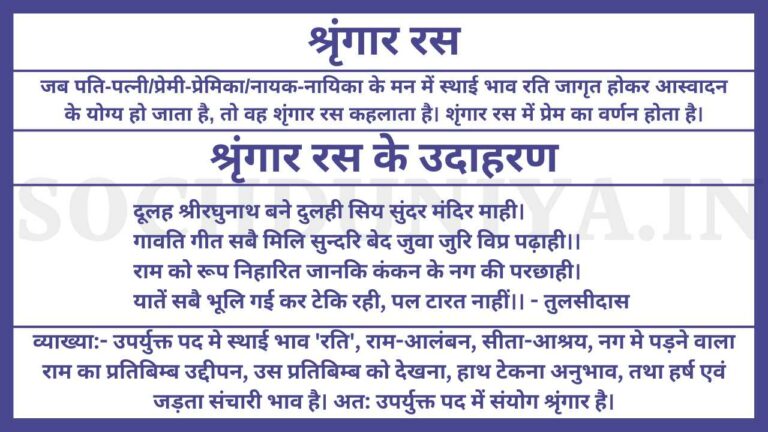

यद्यपि, वियोग श्रंगार रस में भी दुःख का अनुभव होता है लेकिन, वहाँ पर दूर जाने वाले से पुनः मिलन की आशा बनी रहती है। करुण रस में निःश्वास, छाती पीटना, रोना, भूमि पर गिरना, आदि का भाव व्यक्त होता है।

कईं संस्कृत आचार्यों जैसे:- धनंजय, विश्वनाथ, आदि ने करुण रस के उत्पादक विविध कारणों को संक्षिप्त कर ‘दृष्ट-नाश’ और ‘अनिष्ट-आप्ति’ नामक 2 संज्ञाओं में निबद्ध कर दिया है। जिनका आधार उक्त ‘नाट्यशास्त्र’ में ही प्राप्त हो जाता है।

धनंजय के अनुसार करुण रस

‘इष्टनाशादनिष्टाप्तौ शोकात्मा करुणोऽनुतम्।’

विश्वनाथ के अनुसार करुण रस

‘इष्टनाशादनिष्टाप्ते: करुणाख्यो रसो भवेत।’

हिन्दी के अधिकांश काव्य आचार्यों ने इन्हीं को स्वीकार करते हुए करुण रस का लक्षण रूढ़िगत रूप में प्रस्तुत किया है।

चिन्तामणि के अनुसार करुण रस

‘इष्टनाश कि अनिष्ट की, आगम ते जो होइ।

दु:ख सोक थाई जहाँ, भाव करुन सोइ।।’

देव के अनुसार करुण रस

‘विनठे ईठ अनीठ सुनि, मन में उपजत सोग।

आसा छूटे चार विधि, करुण बखानत लोग।।’

| कुलपति मिश्र ने ‘रसरहस्य’ में भरतमुनि के नाट्य के अनुरूप विभावों का उल्लेख किया है। |

| केशवदास ने ‘रसिकप्रिया’ में ‘प्रिय के बिप्रिय करन’ को ही करुण रस की उत्पत्ति का कारण माना है। |

जहाँ तक करुण रस के देवता का सवाल है, हिन्दी के कवियों ने अधिकतर ‘यम’ के स्थान पर ‘वरुण’ को मान्यता प्रदान की है और इस प्रकार भरत से लेकर विश्वनाथ तक की परम्परा से भिन्न पथ का अनुसरण किया है। करुण रस के उद्दीपन-विभाव का निरूपण प्राय: ‘साहित्यदर्पण’ के ‘दाहादिकावस्था भवेदुद्दीपनम्’ के प्रभावों से किया गया है।

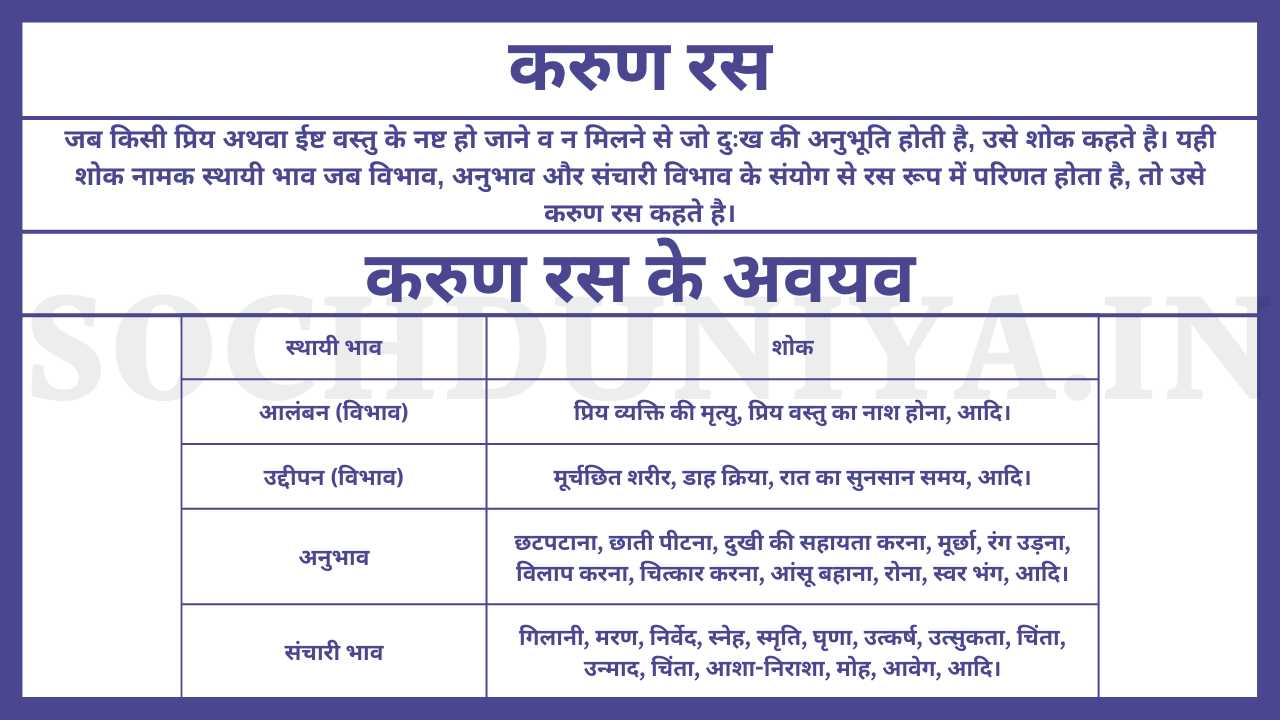

करुण रस के अवयव/उपकरण

करुण रस के सभी अवयव सारणीबद्ध रूप से निम्न प्रकार है:-

| स्थाई भाव | शोक |

| आलंबन (विभाव) | प्रिय व्यक्ति की मृत्यु, प्रिय वस्तु का नाश होना, आदि। |

| उद्दीपन (विभाव) | मूर्चछित शरीर, डाह क्रिया, रात का सुनसान समय, आदि। |

| अनुभाव | छटपटाना, छाती पीटना, दुखी की सहायता करना, मूर्छा, रंग उड़ना, विलाप करना, चित्कार करना, आंसू बहाना, रोना, स्वर भंग, आदि। |

| संचारी भाव | गिलानी, मरण, निर्वेद, स्नेह, स्मृति, घृणा, उत्कर्ष, उत्सुकता, चिंता, उन्माद, चिंता, आशा-निराशा, मोह, आवेग, आदि। |

करुण रस का स्थायी भाव

करुण रस का स्थायी भाव ‘शोक’ है। करुण रस की परिव्याप्ति और परिसीमन का निर्धारण एक काफी कठिन प्रश्न है। करुण का स्थायी भाव शोक माना गया है। लेकिन, करुण रस का स्थायी भाव ‘शोक’ तभी सम्भव है, जब उसके मूल में ‘राग’ अथवा ‘रति’ किसी न किसी रूप में निहित हो।

आदिकाव्य ‘वाल्मीकि रामायण’ से सम्बद्ध क्रोंचवध की कथा में ही इसका सूत्र निहित है। जिस क्रोंच – मिथुन में से एक के वध का परिणाम ‘शोक’ के ‘श्लोकत्व’ में घटित हुआ था, वह ‘काममोहित’ था।

इस आधार पर कुछ काव्य-चिन्तकों ने करुण रस का क्षेत्र अन्य रसों की अपेक्षा अत्यन्त व्यापक बताया है तथा श्रृंगार जैसे रसों को उसी की परिधि में समाविष्ट करने की चेष्टा की है।

इसका सबसे अधिक श्रेय ‘उत्तररामचरित’ के रचयिता ‘भवभूति’ को जाता है। उन्होंने ही काव्य में करुण रस की महत्ता और व्याप्ति का मुक्त उदघोष किया है:-

‘एको रस: करुण एवं निमित्तभेदाद्भिन्न: पृथक्पृथगिव श्रयते विवर्तान्।

आवर्तबुदबुद-तरंगमयान्वकारानम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समग्रम्।।’

मनुष्य के मन को सुख की अपेक्षा दु:ख अधिक तलस्पर्शी व द्रवणशील अनुभूति प्रदान करता है तथा वह अधिक गम्भीर व स्थायी आत्मिक एकता उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। शायद, इसी आधार पर उक्त स्थापना की मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की जा सकती है।

एक और जहाँ करुण रस को इतनी व्यापक महत्ता प्रदान की जाती है, तो वहीं दूसरी और आचार्यों ने उसकी सीमाओं का भी निर्देश श्रृंगार जैसे रसों की तुलना में सूक्ष्म रीति से किया है।

करुण रस का अनुभाव और संचारी भाव

अनुभावों और संचारियों की दृष्टि से विप्रलम्भ श्रृंगार करुण के सबसे निकट पड़ता है। इसीलिए, भरतमुनि से लेकर वर्तमानकाल तक काव्य के तत्त्वज्ञों को दोनों का मौलिक अन्तर स्पष्ट करने की और विशेष ध्यान देना पड़ा है। ‘नाट्यशास्त्र’ में करुण को निरपेक्ष और विप्रलम्भ को सापेक्ष स्वीकार कर दोनों का पार्थक्य प्रदर्शित किया गया है:-

‘करुणस्तु….निरपेक्षभाव औत्सुक्यचिन्तासमुत्य:।

सापेक्षभावों विप्रलम्भकृत:। एवमन्य: करुण: अन्यश्च विप्रलम्भ:।।’

उक्त उद्धृत अंश के साथ ‘भरतमुनि’ ने ‘एवमेष सर्वभावसंयुक्त: श्रृंगारो भवति’ अर्थात ‘इस प्रकार यह श्रृंगार सभी भावों से संयुक्त होता है।’ यह टिप्पणी जोड़कर स्पष्ट निर्देश दे दिया कि वह करुण रस की तुलना में श्रृंगार रस को अधिक व्यापक भाव भूमि पर आधारित मानते थे।

जो करुण ईष्ट नाश से उत्पन्न होता है, वह तो विप्रलम्भ से सरलता से पृथक् किया जा सकता है, क्योंकि नायक और नायिका दोनों की सत्ता ‘रति’ की स्थिति के लिए अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण है। यदि दोनों में से किसी का अवसान हो जाता है, तो ‘रति’ की स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती है।

इसलिए, ऐसी दशा में सिर्फ करुण रस ही सम्भव है। लेकिन, अनिष्ट प्राप्ति से उत्पन्न होने वाला करुण विप्रलम्भ से तब तक पृथक नहीं जा सकता है, जब तक ‘रति’ और ‘शोक’ की सम्मिलित स्थिति में किसी एक की प्रधानता व्यक्त नहीं हो जाती है।

‘रत्यनालिंगित शोक’ की विशेष स्थिति को स्वीकार करते हुए मिश्र रस के रूप में ‘करुण श्रृंगार’ और ‘करुण वात्सल्य’ की भी कल्पना की गई है।

कृष्ण काव्य में ‘भ्रमरगीत’ के प्रसंग में गोपी – विरह, यशोदा – विलाप और ‘अभिज्ञानशाकुन्तलम’ के चतुर्थ अंक में कण्व के आश्रम से शकुन्तला की विदाई तथा ऐसे ही अन्य स्थल शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार करुण रस के अन्तर्गत न आते हुए भी न्यूनाधिक करुण प्रभाव उत्पन्न करते है।

उर्मिला – विरह तथा राम वन गमन की स्थिति भी समानान्तर ही है। शायद इसीलिए, इनके वर्णन में कवियों ने ‘करुणा’ अथवा ‘करुण रस’ का स्पष्ट प्रयोग किया है।

मैथिलीशरण गुप्त के अनुसार करुण रस

‘करुणे, क्यों रोती है? उत्तर में और अधिक तू रोई।

मेरी विभूति है जो, उसको भवभूति क्यों कहे कोई?।।’

तुलसीदास के अनुसार करुण रस

‘मुख मुखाहि लोचन स्रवहि सोक न हृदय समाइ।

मनहूँ करुन रस कटकई उत्तरी अवध बजाइ।।’

रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार करुण रस

रामचन्द्र शुक्ल ने ऐसे ही स्थलों को ध्यान में रखकर करुण और विप्रलम्भ का अन्तर व्यक्त करते हुए लिखा है कि वियोग में प्रिय के अपने से बिछुड़ने की विह्वलता प्रधान होती है। लेकिन, शोक में अपने कष्ट की भावना उतना अधिक काम नहीं करती है, जितना अधिक प्रिय के कष्ट की चेतना ‘मन’ को जलाती है। इसमें भी भाव की प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर ही करुण और श्रृंगार के बीच अन्तर करने की पुष्टि होती है।

केशवदास के अनुसार करुण रस

केशवदास ने वियोग श्रृंगार के कुल 4 भेदों में एक करुण भी रखा है, जो इस बात का प्रमाण है कि दोनों की सीमा एक बिन्दु पर मिल जाती है। करुण रस के साथ जो इससे भी महत्त्वपूर्ण समस्या सम्बद्ध रही है, वह दु:ख के द्वारा आनन्द की उपलब्धि की है।

करुण रस के उदाहरण

उदाहरण:- 1

राम राम कही राम कहि राम राम कहि राम।

तनु परिहरि रघुबर बिरह राउ गयऊ सुरधाम।।

व्याख्या:- उपर्युक्त पंक्ति में दशरथ के निधन का वर्णन किया गया है, जो अपने पुत्र राम के विरह में राम-राम रटते हुए स्वर्ग को प्रस्थान करते है। यह दृश्य सहृदय पाठकों के हृदय को भीतर से झकझोरता है। यहाँ पाठक तथा दर्शक दोनों अश्रु बहाने पर विवश हो जाते है।

उदाहरण:- 2

विस्तृत नभ का कोई कोना,

मेरा न कभी अपना होना,

परिचय इतना इतिहास यही

उमड़ी कल थी मिट आज चली!

उदाहरण:- 3

मनहुँ बारिनिधि बूड़ जहाजू।

भयउ बिकल बड़ बनिक समाजू।।

एकहि एक देहिं उपदेसू।

तजे राम हम जानि कलेसू।।

उदाहरण:- 4

मणि खोये भुजंग-सी जननी,

फन-सा पटक रही थी शीश,

अन्धी आज बनाकर मुझको,

क्या न्याय किया तुमने जगदीश?

उदाहरण:- 5

हुआ न यह भी भाग्य अभागा,

किसपर विफल गर्व अब जागा?

जिसने अपनाया था, त्यागा,

रहे स्मरण ही आते!

सखि, वे मुझसे कहकर जाते।।

उदाहरण:- 6

ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी।

जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी।।

जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी।

जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी।।

उदाहरण:- 6

दुःख ही जीवन की कथा रही।

क्या कहूँ, आज जो नहीं कहीं।।

उदाहरण:- 7

नाहिं त मोर मरनु परिनामा।

कछु न बसाइ भएँ बिधि बामा।।

अस कहि मुरुछि परा महि राऊ।

रामु लखनु सिय आनि देखाऊ।।

उदाहरण:- 8

हाय रुक गया यहीं संसार,

बना सिंदूर अनल अंगार,

वातहत लतिका वह सुकुमार,

पड़ी है छिन्नाधार! – सुमित्रानंदन पंत

व्याख्या:- उपर्युक्त पंक्तियों में ‘विनिष्ट पति’ आलम्बन तथा मुकुट का बंधना, हल्दी के हाथ होना, लाज के बोलों का ना खुलना, आदि उद्दीपन है। ‘वायु से आहत लतिका के समान नायिका का बेसहारे पड़े होना’ अनुभाव है तथा उसमें विषाद, दैन्य, स्मृति, जड़ता, आदि संचारियों की व्यंजना है। इस प्रकार करुणा के सम्पूर्ण उपकरण और शोक नामक स्थायी भाव इस पद्य को करुण रस दशा तक पहुंचा रहे है।

करुण रस से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

-

करुण रस की परिभाषा क्या है?

जब किसी प्रिय अथवा ईष्ट वस्तु के नष्ट हो जाने व न मिलने से जो दुःख की अनुभूति होती है, उसे शोक कहते है। यही शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी विभाव के संयोग से रस रूप में परिणत होता है, तो उसे करुण रस कहते है।

-

करुण रस का एक उदाहरण लिखिए?

हे आर्य, रहा क्या भरत-अभीप्सित अब भी?

मिल गया अकण्टक राज्य उसे जब, तब भी? -

करुण रस का स्थायी भाव क्या है?

करुण रस का स्थायी भाव ‘शोक’ है।

-

कवि बिहारी मुख्यतः कौनसे ‘रस’ के लेखक है?

(अ). करुण रस

(ब). भक्ति रस

(स). शृंगार रस

(द). वीर रस

उत्तर:- करुण रस -

“प्रिय व्यक्ति की मृत्यु” पंक्ति में कौनसे रस का आलंबन विभाव है?

(अ). वात्सल्य रस

(ब). शांत रस

(स). करुण रस

(द). अदभूत रस

उत्तर:- करुण रस -

“रात का सुनसान समय” पंक्ति में कौनसा विभाव है?

(अ). आलंबन विभाव

(ब). संचारी विभाव

(स). अनुभाव

(द). उद्दीपन विभाव

उत्तर:- उद्दीपन विभाव -

‘जड़ता’ कौनसा विभाव है?

(अ). संचारी विभाव

(ब). उद्दीपन विभाव

(स). अनुभाव

(). आलंबन विभाव

उत्तर:- संचारी विभाव -

दुख से सम्बंधित अनुभूति से प्रेरित काव्य-रचना को पढ़ने से कौनसा भाव उत्पन्न होता है?

(अ). वीर रस

(ब). करुण रस

(स). भयानक रस

(द). श्रृंगार रस

उत्तर:- करुण रस -

करुण रस के देवता कौन है?

(अ). वरुण देव

(ब). जल देव

(स). अग्नि देव

(द). इंद्र देव

उत्तर:- वरुण -

राम के वनगमन के बाद राजा दशरथ की जिस स्थिति का वर्णन ‘रामचरित्रमानस’ में किया गया है। वह कौनसे रस से सम्बंधित है?

(अ). रौद्र रस

(ब). वीभत्स रस

(स). करुण रस

(द). शांत रस

उत्तर:- करुण रस -

सहृदय व्यक्ति को सबसे अधिक कौनसा रस प्रभावित करता है?

(अ). शृंगार रस

(ब). वीर रस

(स). शांत रस

(द). करुण रस

उत्तर:- करुण रस -

करुण रस तथा वियोग श्रृंगार में क्या अंतर है?

करुण रस तथा वियोग श्रृंगार में काफी कम अंतर है। करुण रस जहाँ जीवित व्यक्ति से मिलने की विवशता को प्रकट करता है। वहीं वियोग श्रृंगार नायक और नायिका की मृत्यु के उपरांत प्रकट होता है।

-

मुंशी प्रेमचंद के दो साहित्यों का नाम बताइए, जिनमें करुण रस मुख्य है।

1. गोदान:- यह कृषि जीवन से संबंधित है।

2. बूढ़ी काकी:- वृद्धावस्था में किस प्रकार घर के लोग बुजुर्गों का तिरस्कार करते है, इस साहित्य में मार्मिकता से वर्णन है।

अंतिम शब्द

अंत में आशा करता हूँ कि यह लेख आपको पसंद आया होगा और आपको हमारे द्वारा इस लेख में प्रदान की गई अमूल्य जानकारी फायदेमंद साबित हुई होगी।

अगर इस लेख के द्वारा आपको किसी भी प्रकार की जानकारी पसंद आई हो तो, इस लेख को अपने मित्रों व परिजनों के साथ फेसबुक पर साझा अवश्य करें और हमारे वेबसाइट को सबस्क्राइब कर ले।