पल्लवन की परिभाषा, नियम और उदाहरण

पल्लवन की परिभाषा : Pallavan in Hindi:- आज के इस लेख में हमनें ‘पल्लवन की परिभाषा’ से सम्बंधित जानकारी प्रदान की है। यदि आप पल्लवन की परिभाषा से सम्बंधित जानकारी खोज रहे है? तो इस लेख को शुरुआत से अंत तक अवश्य पढ़े। तो चलिए शुरू करते है:-

पल्लवन की परिभाषा : Pallavan in Hindi

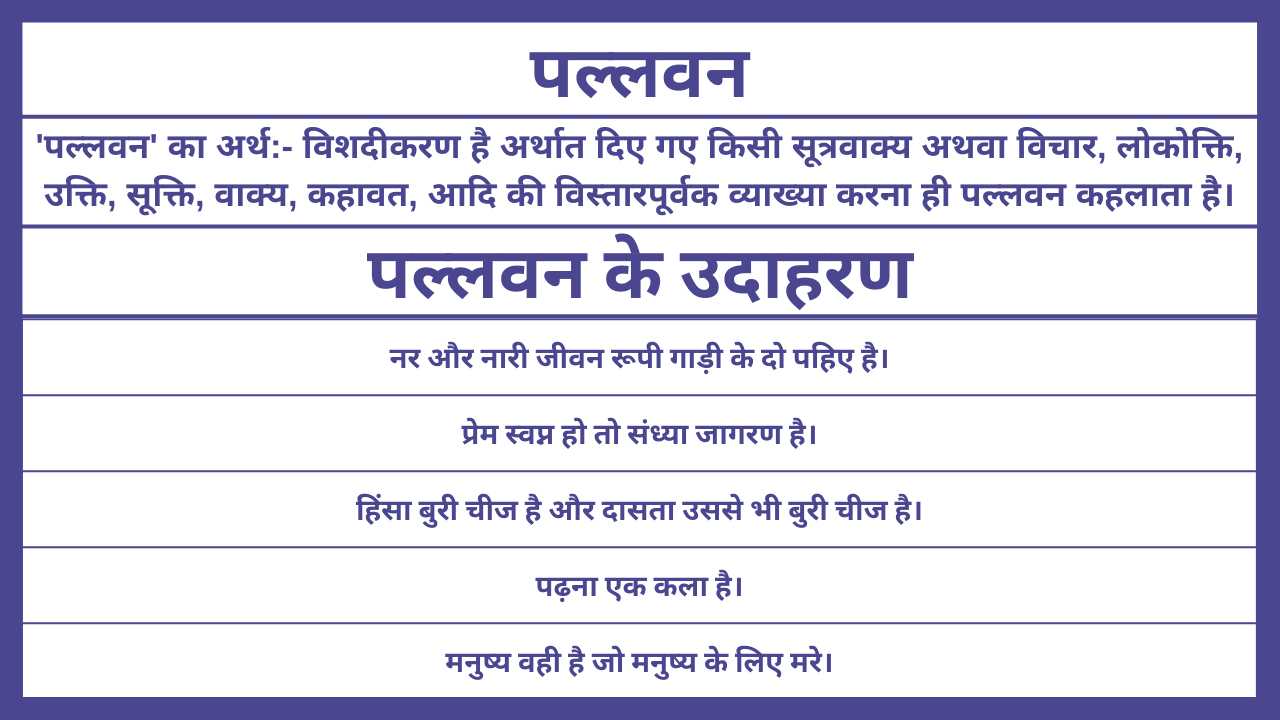

‘पल्लवन’ का अर्थ:- विशदीकरण है अर्थात दिए गए किसी सूत्रवाक्य अथवा विचार, लोकोक्ति, उक्ति, सूक्ति, वाक्य, कहावत, आदि की विस्तारपूर्वक व्याख्या करना ही पल्लवन कहलाता है।

पल्लवन में किसी विषय को विस्तारपूर्वक बताया जाता है, ताकि उस सूत्रवाक्य में छिपे हुए गहरे भाव को सरलता से सामने प्रस्तुत किया जा सके। ‘पल्लवन’ का विपरीतार्थक शब्द ‘संक्षेपण’ है।

संत, महात्मा, विद्वान, आदि ने संक्षिप्त और प्रतीक संबंधी शब्दों का प्रयोग करते हुए ऐसी जटिल बातें कह देते है, जो उनके लिए तो सरल होती है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए इसके भावों को समझने में कठिनाई होती है अर्थात इसलिए ऐसे वाक्यों को पल्लवन की सहायता से स्पष्ट किया जाता है।

भाव-पल्लवन का अर्थ

सूत्रवाक्य से तात्पर्य है कि कम में अधिक कहना तथा पल्लवन का अर्थ चुनना (चयन करना) होता है अर्थात ऐसे वाक्यों का चयन करना, जिनमें कम शब्दों में एक बड़ा विचार व बड़ा दर्शन निहित होता है, इन विचारों व भावों को समझना व स्पष्ट करना ही ‘पल्लवन’ कहलाता है।

अतः सूत्रवाक्य गागर में सागर का भाव रखते है। इन भावों को सरल वाक्यों के द्वारा व्याख्या करके उनमें छिपे हुए गूढ़ार्थ दर्शन, रहस्य, उपदेश को समझकर स्पष्ट करना ही ‘भाव-पल्लवन’ कहलाता है।

जिस सूत्रवाक्य का पल्लवन किया जाता है, वह ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक सामाजिक व किसी महापुरुष के कथन अथवा कहावत भी हो सकते है।

पल्लवन के उदाहरण

पल्लवन के उदाहरण निम्न प्रकार है:-

मूल कथन:-

आवश्यकता आविष्कार की जननी है।

पल्लवन:- मनुष्य की आदिम अवस्था से लेकर वर्तमान विकसित अवस्था तक कायापलट के मूल में आवश्यकताएँ ही रही है। आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मनुष्य सदैव कर्म के लिए प्रेरित और बाध्य होता है और इस प्रयास में उसे जो अनुभव प्राप्त होता है, उसे बाद की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में उपयोग करता है।

मनुष्य कितनी भी उत्तम अवस्था में पहुँच जाए, उसकी आवश्यकताएं निरंतर बनी रहती है। आदिम अवस्था से वर्तमान अवस्था के मध्य की अवधि में अनंत आवश्यकताएं थीं, जिन्हें पूर्ण कर आज मनुष्य विज्ञान की विकासशील अवस्था में पहुँचा है।

वर्तमान समय में तमाम मानवीय सुख-साधन की उपलब्धता के बावजूद न तो आवश्यकताओं की इतिश्री हुई है और न ही मनुष्य अपनी कर्म-समाप्ति मानकर हाथ पर हाथ धरे बैठ गया है।

सच तो यह है कि आज विज्ञान और तकनीक ने व्यक्तिगत सुख-सुविधा से भिन्न विकास के अन्यान्य क्षेत्र के अनंत द्वार खोल दिए है, जिनसे आवश्यकताओं के दायरे भी असंख्य हो गए है। इसके परिणामस्वरूप मनुष्य की क्रियाशीलता की गति भी काफी बढ़ गई है।

इसी के परिणामस्वरूप प्रतिदिन नये-नये आविष्कार हो रहे है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा किये जाने वाले प्रयास एक निरंतर प्रक्रिया है, जो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। अतः यह कथन पूर्णतया सत्य है कि ‘आवश्यकता आविष्कार की जननी है।’

मूल कथन

मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।

पल्लवन:- मनुष्य के मन में उत्साह का संचार तथा आशा ही किसी कार्य अथवा लक्ष्य की आधी प्राप्ति हेतु पर्याप्त होते है। लक्ष्य को प्राप्त करने की राह में दृढ़ संकल्प से मनुष्य विषम बाधाओं, परेशानियों तथा कष्टों को सरलतापूर्वक पार करने में सफल हो जाता है, क्योंकि उसको लक्ष्य प्राप्त करना होता है।

यद्यपि अन्य सहायक अनुकूलताओं का भी इसमें विशेष महत्त्व है, फिर भी जब तक मनुष्य आत्मप्रेरित नहीं होता है, तब तक अन्यान्य अनुकूलताएँ एवं सुअवसर भी कारगर साबित नहीं होते है और लक्ष्य-प्राप्ति की संभावना क्षीण बनी रहती है।

उदाहरणस्वरूप यदि कोई छात्र अंतर्मन से यह मान लेता है कि अमुक परीक्षा में वह सफल नहीं हो सकता है, तो श्रेष्ठ पुस्तकें एवं अन्य सहायक श्रेष्ठ-सामग्री भी उसके लिए निष्प्रयोज्य ही सिद्ध होगी।

इसके विपरीत, यदि घातक रोग से पीड़ित व्यक्ति अंतर्मन से उससे जूझने का संकल्प कर लेता है, तो उसकी यह जिजीविषा उसमें नवजीवन का संचार कर रोग-प्रतिरोधक शक्ति पैदा कर देती है।

उपरोक्त उदाहरणों का आशय यह है कि अंतर्मन से लिया गया दृढ़ संकल्प मानसिक सबलता के साथ-साथ शरीर की अंदरूनी प्रमुख क्रियाओं को शक्ति प्रदान करता है, जिनसे जीवन-युद्ध जीतने में मदद मिलती है। इसलिए, मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जीत का प्रत्यक्ष संबंध शारीरिक-भौतिक सामर्थ्य से कहीं अधिक मानसिक धारणा से है।

मूल कथन

बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताय।

पल्लवन:- कोई भी कार्य बिना विचार किये नहीं करना चाहिए। विचार के अभाव में कार्य को सही दिशा प्राप्त नहीं हो पाती है। विचार करने से कार्य का उद्देश्य सुनिश्चित हो जाता है। इससे कार्य-संबंधी मज़बूत एवं कमज़ोर पक्ष स्पष्ट हो जाते है।

फलतः कार्य की एक रूपरेखा तैयार हो जाती है, जिससे कार्य करना आसान हो जाता है। कार्य की सफलता की संभावना भी प्रबल हो जाती है। इसलिए, किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले खूब विचार-विमर्श करना चाहिए, जिससे इस निर्णय के प्रभाव को समझा जा सके।

जो व्यक्ति उचित-अनुचित का विचार कर किसी निष्कर्ष पर पहुँचता है, वह अपने निर्णय से सदैव संतुष्ट रहता है। इसके विपरीत किसी उत्तेजना अथवा क्रोध में लिए गए निर्णय भविष्य में पश्चात्ताप का कारण बनते है।

इसी प्रकार बिना विचार किये, जब किसी कार्य को किया जाता है, तो जानकारी के अभाव में अक्सर उस कार्य में असफलता हाथ प्राप्त होती है तथा अंततः पश्चात्ताप ही करना पड़ता है।

पल्लवन के नियम

पल्लवन के सभी नियम निम्नलिखित है:-

- पल्लवन के लिए मूल अवतरण के उक्ति, वाक्य, सूक्ति, लोकोक्ति तथा कहावत को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ताकि मूल के सम्पूर्ण भाव सही प्रकार से समझ में आ जाए।

- मूल विचार अथवा भाव के नीचे दबे अन्य विचारों को समझने का प्रयत्न करें।

- प्रधान तथा अप्रधान विचारों को समझने के बाद एक-एक कर सभी स्थापित विचारों को एक-एक अनुच्छेद में लिखना आरंभ करें, ताकि कोई भी भाव व विचार छूटने न पाए।

- अर्थ तथा विचार का विस्तार करते समय उसकी दृढ़ता में जहाँ-तहाँ ऊपर से कुछ उदाहरण तथा वास्तविक घटना भी दिए जा सकते है।

- पल्लवन के लेखन में प्रसंग के विरुद्ध बातों का अनावश्यक विस्तार अथवा वर्णन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।

- पल्लवन में लेखक को प्रधान तथा अप्रधान भाव अथवा विचार की टीका-टिप्पणी और विवेचना नहीं करनी चाहिए। इसमें मूल लेखक के मनोभावों का ही विस्तार और तत्वसंधान होना चाहिए।

- भाव और भाषा की प्रकाशन में सम्पूर्ण सरलता, मौलिकता और स्पष्टता होनी चाहिए तथा वाक्य छोटे-छोटे और भाषा अत्यन्त सरल होनी चाहिए।

- पल्लवन की रचना प्रत्येक परिस्थिति में अन्यपुरुष में होना चाहिए।

- पल्लवन सदैव ‘समास शैली’ के बजाय ‘व्यास शैली’ में होनी चाहिए, अर्थात पल्लवन में बातों को विस्तारपूर्वक लिखने का अभ्यास किया जाना चाहिए।

शैली

विचारों तथा भावों का उचित संग्रह कर उस विषय की अभिव्यक्ति को सुंदर एवं प्रभावपूर्ण प्रस्तुत करना ही ‘शैली’ कहलाता है।

शैली के भेद

शैली के कुल 2 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| शैली के भेद |

|---|

| व्यास शैली |

| समास शैली |

1. व्यास शैली

व्यास शैली में पहले भाव को विस्तारपूर्वक रूप से लिखा जाता है तथा अंत में भाव को सूत्र रूप में संग्रह कर दिया जाता है। आसान भाषा में कहा जाए तो, किसी प्रशिक्षक के भांति विस्तारपूर्वक बात समझाई जाती है और पाठक के सामने प्रस्तुत किया जाता है।

2. समास शैली

समास शैली में सहज, कठिन, दुरूह, संधि व समास पदों से सम्मिलित भाषा का प्रयोग किया जाता है। मिश्र वाक्यों से युक्त जटिल भाषा में पहले महत्त्वपूर्ण व सूत्र रूप में बात कहकर उसका विस्तार किया जाता है।

पल्लवन की विधि

पल्लवन एक अनुच्छेद में किया जाता है और एक अनुच्छेद 100 से 125 शब्दों का होता है। पल्लवन करते समय किसी भी विधि का प्रयोग किया जाए अर्थात कोई भी तरीका अपनाया जाए, लेकिन पल्लवन का उद्देश्य बिल्कुल वही रहना चाहिए, जो लेखक का उद्देश्य है, उससे भटकना नहीं चाहिए। पल्लवन में संदर्भ व प्रसंग का कोई स्थान नहीं होकर सीधे व्याख्या की जाती है।

पल्लवन की विधियाँ

पल्लवन की व्याख्या करते समय कुछ विधियाँ अपनाई जा सकती है जो कि निम्नलिखित है:-

| पल्लवन करने समय वाक्य सरल व छोटे होने चाहिए। |

| पल्लवन करने समय वाक्य स्पष्ट होना चाहिए, वह दो अर्थ वाला नहीं होना चाहिए। |

| पल्लवन की व्याख्या समझाकर भी की जा सकती है और उदाहरण, दृष्टांत, कहानी, किस्से, आदि के द्वारा भी सूत्रवाक्य को स्पष्ट किया जा सकता है। |

| पल्लवन ‘तुलनात्मक अध्ययन’ के द्वारा भी किया जा सकता है। इसके लिए कोई भी तरीका अपनाया जाए, लेकिन लेखक के विचारों को प्रस्तुत करना ही उद्देश्य होना चाहिए। |

| पल्लवन व निबंध में मूलभूत अंतर यह है कि दिए गए सूत्र वाक्य में निहित भाव को स्पष्ट करना यदि ‘पल्लवन’ है, तो उसमें दिए गए शब्दों का विश्लेषण करना ‘निबंध’ कहलाता है। यदि पल्लवन मछली की आँख है, तो निबंध पूरी मछली है। जैसे:- साहित्य का आधार जीवन है। इसका पल्लवन करते समय यदि साहित्य की परिभाषा व प्रकार बताया जाए, तो वह निबंध कहलाता है और यदि आधार में जो भाव छिपा है, उसे प्रस्तुत किया जाए, तो वह ‘पल्लवन’ कहलाता है। |

| पल्लवन सामान्यतः अन्य पुरुष में लिखा जाता है। |

| पल्लवन में वर्तमानकाल व भविष्यकाल का प्रयोग नही करना चाहिए। |

पल्लवन की विशेषताएँ

पल्लवन की सभी विशेषताएँ निम्नलिखित है:-

| पल्लवन की विशेषताएँ |

|---|

| गद्यात्मक रचना |

| सर्जनात्मकता |

| मौखिकता |

| केन्द्रोंमुखता |

| कल्पनाशीलता |

| शैलीगत प्रवाहमयता |

| उन्मुक्तता |

| सहजता |

| शब्दचातुर्य |

| उक्तिवैचित्रपूर्ण लालित्यभाषा |

पहले ही बताया जा चुका है कि पल्लवन एक गद्य रचना है, लेकिन यह अत्यंत सीमित स्वरुप वाली गद्य-रचना है। पल्लवनकर्ता का सृजनशील होना अत्यंत आवश्यक। सृजनशीलता के लिए प्रतिभा और अभ्यास दोनों की आवश्यकता होती है।

जिस व्यक्ति में सर्जनात्मकता क्षमता नहीं होती है, पल्लवन उसके सामर्थ्य के बाहर की विधा है। पल्लवन की तीसरी विशेषता केन्द्रोंमुखता है। पल्लवनकर्ता को अपने विषय की सीमा में रहना चाहिए।

उसमें यहाँ निर्द्वंद भाव विस्तार की अपेक्षा नहीं होती है। पल्लवनकर्ता का ध्यान सदैव अपने विषय पर ही केन्द्रित रहना चाहिए, ऐसा नहीं करने से पल्लवन बिखरा-सा लगेगा।

पल्लवन का महत्व

आधुनिक युग में पल्लवन एक विधा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निजी शैली होती है। व्यक्ति के भाषा, भाव और विचार उसके व्यक्तित्व के अनुरूप होते है।

व्यक्तित्व के अनुरूप ही वह व्यक्ति अपनी भाषा और साहित्य के अन्य उपकरणों के स्वरूप का निर्धारण करता है। हिंदी के कईं ऐसे महान साहित्यकार हुए है, जो छोटे-छोटे वाक्यों को गंभीर भावों और विचारों में निहित कर देते है।

“स्वाधीनता हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है।”, “मनुष्य वही है, जो मनुष्य के लिए मरे।”, “वीर हृदय युद्व का नाम सुनकर ही नाचने लगता है।”, आदि ऐसे वाक्य है। इन वाक्यों को समझने के लिए पल्लवन की आवश्यकता होती है। पल्लवन अथवा विशदीकरण के द्वारा ही ऐसे वाक्यों को समझा जा सकता है।

पल्लवन की प्रक्रिया

पल्लवन की सम्पूर्ण प्रक्रिया निम्नलिखित है:-

| पल्लवन की प्रक्रिया |

|---|

| विषय का चुनाव |

| वैचारिक कथन |

| पठन |

| सामग्री चयन |

| सामग्री संयोजन |

| लेखन |

| प्रारूप लेख |

| प्रारूप का निरीक्षण |

| अन्तिम लेखन |

पल्लवन तथा भावार्थ में अंतर

पल्लवन तथा भावार्थ में सभी अंतर निम्नलिखित है:-

| पल्लवन | भावार्थ |

|---|---|

| पल्लवन और व्याख्या दोनों में सत्रिहित भाव अथवा विचार का विशाल रूप से विस्तार मिलता है। | भावार्थ में सिर्फ निहित भाव का ही विस्तार मिलता है। |

| पल्लवन में प्रसंग के निर्देश के लिए आलोचना तथा टीका-टिप्पणी हेतु स्थान सुरक्षित बना रहता है। | भावार्थ में इस प्रकार की कोई छूट नहीं होती है। |

| पल्लवन में मुख्य भाव अथवा मूल विचारों को स्पष्ट किया जाता है। | भावार्थ में सिर्फ भाव विस्तार स्पष्ट किया जाता है। |

| पल्लवन में भिन्न-भिन्न अनुच्छेदों में तब तक लिखा जाता है, जब तक कि मुख्य भाव के सभी मनोभाव सही प्रकार से स्पष्ट न हो जाए। | भावार्थ में मूल भाव को अनुच्छेदों में विस्तारपूर्वक रूप से लिखना आवश्यक नहीं है। |

| पल्लवन में मूल तथा गौण दोनों प्रकार के निहित भावों अथवा विचारों को जानना आवश्यक होता रहता है। | भावार्थ में सिर्फ मूल आवरण के केन्द्रीय भाव को पकड़ने की जरूरत होती है। |

पल्लवन के अन्य उदाहरण

| नर और नारी जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए है। |

| प्रेम स्वप्न हो तो संध्या जागरण है। |

| हिंसा बुरी चीज है और दासता उससे भी बुरी चीज है। |

| सोने से अंग भरता है मन नहीं भरता। सोने से रंग खिलता है दिल नहीं खिलता। |

| पढ़ना एक कला है। |

| मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। |

| “सत्यमेव जयते” |

| “जहाँ सुमति तहँ सम्पति नाना, जहाँ कुमति तहँ विपत्ति नाना” |

| परहित सरिस धरम नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।। |

| अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। आंचल में है दूध और आँखों में है पानी।। |

| स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। |

पल्लवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

-

पल्लवन की परिभाषा क्या है?

‘पल्लवन’ का अर्थ:- विशदीकरण है अर्थात दिए गए किसी सूत्रवाक्य अथवा विचार, लोकोक्ति, उक्ति, सूक्ति, वाक्य, कहावत, आदि की विस्तारपूर्वक व्याख्या करना ही पल्लवन कहलाता है।

-

शैली की परिभाषा क्या है?

विचारों तथा भावों का उचित संग्रह कर उस विषय की अभिव्यक्ति को सुंदर एवं प्रभावपूर्ण प्रस्तुत करना ही ‘शैली’ कहलाता है।

-

शैली के कितने भेद है?

शैली के कुल 2 भेद है:-

1. व्यास शैली

2. समास शैली -

व्यास शैली की परिभाषा क्या है?

व्यास शैली में पहले भाव को विस्तारपूर्वक रूप से लिखा जाता है तथा अंत में भाव को सूत्र रूप में संग्रह कर दिया जाता है। आसान भाषा में कहा जाए तो, किसी प्रशिक्षक के भांति विस्तारपूर्वक बात समझाई जाती है और पाठक के सामने प्रस्तुत किया जाता है।

-

समास शैली की परिभाषा क्या है?

समास शैली में सहज, कठिन, दुरूह, संधि व समास पदों से सम्मिलित भाषा का प्रयोग किया जाता है। मिश्र वाक्यों से युक्त जटिल भाषा में पहले महत्त्वपूर्ण व सूत्र रूप में बात कहकर उसका विस्तार किया जाता है।

अंतिम शब्द

अंत में आशा करता हूँ कि यह लेख आपको पसंद आया होगा और आपको हमारे द्वारा इस लेख में प्रदान की गई अमूल्य जानकारी फायदेमंद साबित हुई होगी।

अगर इस लेख के द्वारा आपको किसी भी प्रकार की जानकारी पसंद आई हो तो, इस लेख को अपने मित्रों व परिजनों के साथ फेसबुक पर साझा अवश्य करें और हमारे वेबसाइट को सबस्क्राइब कर ले।