रौद्र रस की परिभाषा, भेद, अवयव और उदाहरण

रौद्र रस की परिभाषा : Raudra Ras in Hindi:- आज के इस लेख में हमनें ‘रौद्र रस की परिभाषा’ से सम्बंधित जानकारी प्रदान की है। यदि आप रौद्र रस की परिभाषा से सम्बंधित जानकारी खोज रहे है? तो इस लेख को शुरुआत से अंत तक अवश्य पढ़े। तो चलिए शुरू करते है:-

रौद्र रस की परिभाषा : Raudra Ras in Hindi

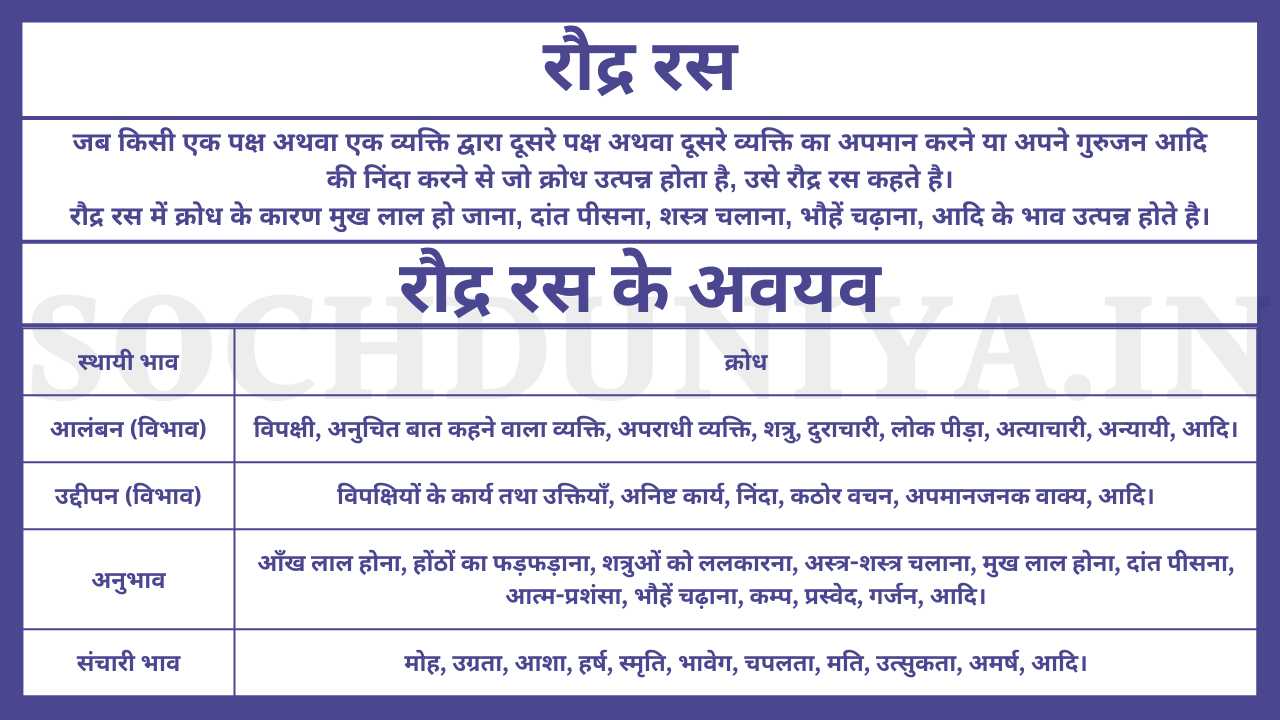

जब किसी एक पक्ष अथवा एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष अथवा दूसरे व्यक्ति का अपमान करने या अपने गुरुजन आदि की निंदा करने से जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसे रौद्र रस कहते है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है।

रौद्र रस में क्रोध के कारण मुख लाल हो जाना, दांत पीसना, शस्त्र चलाना, भौहें चढ़ाना, आदि के भाव उत्पन्न होते है। ‘रौद्र रस’ काव्य का एक रस है, जिसमें स्थायी भाव ‘क्रोध’ होता है।

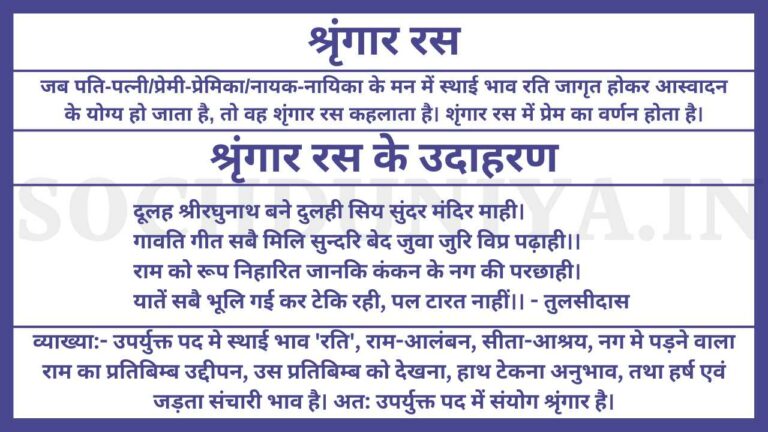

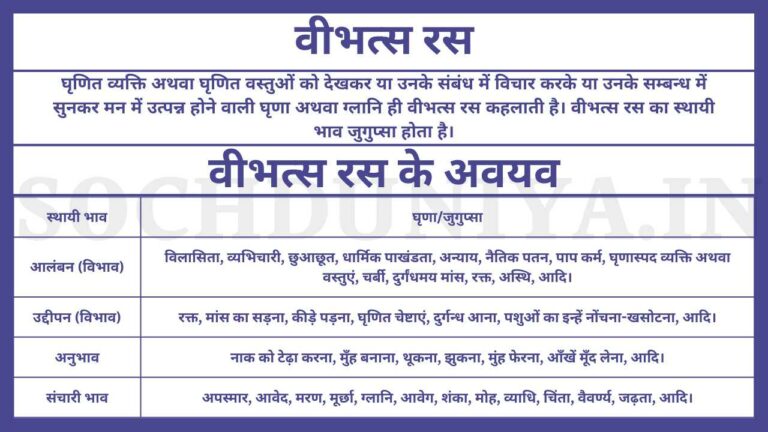

धार्मिक महत्व के आधार पर रौद्र रस का वर्ण रक्त तथा देवता रुद्र है। काव्यगत रसों में रौद्र रस का काफी महत्त्वपूर्ण स्थान है। भरतमुनि ने ‘नाट्यशास्त्र’ में सिर्फ 4 रसों को ही प्रधान माना है, जो कि:- श्रृंगार रस, रौद्र रस, वीर रस तथा वीभत्स रस है।

अत: इन्हीं 4 रसों से अन्य रसों की उत्पत्ति बताई है, जैसे:- ‘तेषामुत्पत्तिहेतवच्क्षत्वारो रसा: श्रृंगारो रौद्रो वीरो वीभत्स इति।’ रौद्र रस से करुण रस की उत्पत्ति बताते हुए भरतमुनि कहते है कि ‘रौद्रस्यैव च यत्कर्म स शेय: करुणो रस:।’ रौद्र रस का कर्म ही करुण रस का जनक होता है।

रौद्र रस के अवयव

रौद्र रस के अवयव निम्न प्रकार है:-

| स्थाई भाव | क्रोध |

| आलंबन (विभाव) | विपक्षी, अनुचित बात कहने वाला व्यक्ति, अपराधी व्यक्ति, शत्रु, दुराचारी, लोक पीड़ा, अत्याचारी, अन्यायी, आदि। |

| उद्दीपन (विभाव) | विपक्षियों के कार्य तथा उक्तियाँ, अनिष्ट कार्य, निंदा, कठोर वचन, अपमानजनक वाक्य, आदि। |

| अनुभाव | आँख लाल होना, होंठों का फड़फड़ाना, शत्रुओं को ललकारना, अस्त्र-शस्त्र चलाना, मुख लाल होना, दांत पीसना, आत्म-प्रशंसा, भौहें चढ़ाना, कम्प, प्रस्वेद, गर्जन, आदि। |

| संचारी भाव | मोह, उग्रता, आशा, हर्ष, स्मृति, भावेग, चपलता, मति, उत्सुकता, अमर्ष, आदि। |

रौद्र रस का स्थायी भाव

रौद्र रस का स्थायी भाव ‘क्रोध’ है और रौद्र रस का वर्ण ‘रक्त’ तथा देवता ‘रुद्र’ है।

विभिन्न साहित्यकारों के द्वारा रौद्र रस की परिभाषा

विभिन्न साहित्यकारों के द्वारा दी गई रौद्र रस की परिभाषाएँ निम्न प्रकार है:-

भानुदत्त ने ‘रसतरंगिणी’ में लिखा है:- ‘परिपूर्ण:क्रोधो रौद्र: सर्वेन्द्रियाणामौद्धत्यं वा। वर्णोऽस्य रक्तो दैवतं रुद्र:।‘ अर्थात स्थायी भाव क्रोध का पूर्णतया प्रस्फुट स्वरूप रौद्र है अथवा सम्पूर्ण इन्द्रियों का उद्धत स्वरूप का ग्रहण कर लेना रौद्र है। रौद्र का रंग लाल है तथा देवता रुद्र है। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि रुद्र का रंग श्वेत माना गया है, तथापि रौद्र रस का रंग लाल बताया गया है, क्योंकि कोपाविष्ट दशा में मनुष्य की आकृति, क्षोभ के आतिशश्य से, रक्त वर्ण की हो जाती है।

केशवदास ने ‘रसिकप्रिया’ में भानुदत्त की बात ही दोहराते हुए लिखा है:- ‘होहि रौद्र रस क्रोध में, विग्रह उम्र शरीर। अरुण वरण वरणत सबै, कहि केसव मतिधीर।’

रामदहिन मिश्र ने विभावों को भी समेटते हुए रौद्र रस की परिभाषा दी है:- ‘जहाँ विरोधी दल की छेड़खानी, अपमान, अपकार, गुरुजन निन्दा तथा देश व धर्म के अपमान, आदि प्रतिशोध की भावना होती है, वहाँ पर रौद्र रस होता है।’

भानुदत्त के परिपूर्ण क्रोध तथा इस प्रतिशोध में कोई भेद नहीं है। असल में क्रोध स्थायी का प्रकाश क्रोधभाजन के प्रति बदला लेने की उग्र भावना में ही होता है।

पण्डितराज जगन्नाथ के अनुसार, क्रोध शत्रु विनाश, आदि का कारण होता है। प्रसिद्ध मनस्तत्त्वविद् मैकडुगल ने क्रोध को युयुत्सा की प्रवृत्ति से व्युत्पन्न बताया है, जो भारतीय आचार्यों की स्थापनाओं से अलग नहीं कहा जायेगा।

भरतमुनि का कथन है:- रौद्र रस राक्षस, दैत्य और उद्धत मनुष्यों से उत्पन्न होता है तथा युद्ध का हेतु होता है। लेकिन, बाद में वह कहते है कि अन्य लोगों में भी रौद्र रस उत्पन्न होता है। यद्यपि, राक्षसों का रौद्र पर विशेष अधिकार होता है, क्योंकि राक्षस स्वभाव से ही रौद्र अर्थात क्रोधशील होते है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भलाई के बदले बुराई प्राप्त करने वाले, अपूर्ण अथवा अतृप्त आकांक्षाओं वाले, विरोध सहन न करने वाले तथा तिरस्कृत निर्धन व्यक्ति क्रोध करते है और वे रौद्र रस की उत्पत्ति के कारण हो सकते है। इसी प्रकार क्रोध को उत्पन्न करने वाले व्यक्ति भी अनेक कोटियों के हो सकते है।

रौद्र रस तथा वीर रस में अंतर

रौद्र रस तथा वीर रस में अंतर निम्न प्रकार है:-

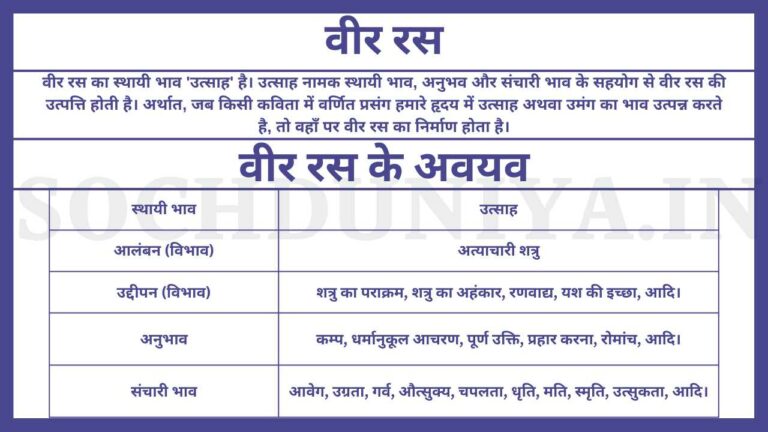

रौद्र रस तथा वीर रस में आलम्बन समान होते है लेकिन, इन दोनों के स्थायी भावों की भिन्नता स्पष्ट है। वीर रस का स्थायी भाव ‘उत्साह’ है, जिसमें भी शत्रु के दुर्वचन आदि से अपमानित होने की भावना सन्निहित है।

लेकिन, अवज्ञा आदि से जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसमें ‘प्रमोदप्रतिकूलता’, अर्थात आनन्द को विच्छिन्न करने की शक्ति वर्तमान रहती है। जैस:- ‘अवज्ञादिकृत: प्रमोदप्रतिकूल: परिमितो मनोविकार: क्रोध:’ (रसतरंगिणी)।

इसलिए, इस स्फूर्तिवर्धक प्रमोद अथवा उल्लास की उपस्थिति के ज्ञान से वीर रस रौद्र रस से अलग पहचाना जा सकता है। इसके अलावा आँख व मुख का लाल होना, कठोर वचन बोलना, आदि अनुभाव वीर रस में नहीं होते है, सिर्फ रौद्र रस में ही होते है। जैसे:- ‘रक्त स्यनेत्रता चात्र भेदिनी युद्धवीरत:।’

रासो ग्रंथों में रौद्र रस

रासों ग्रन्थों में वीर रस के साथ-साथ रौद्र रस के भी काफी उदाहरण मिलते है। ‘रामचरितमानस’ में लक्ष्मण और परशुराम तथा रावण और अंगद के संवादों में रौद्र रस की भरपूर व्यंजना हुई है।

चित्रकूट में भरत के सेना के साथ आगमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण ने जो भीषण क्रोध व्यक्त किया है, वह भी रौद्र रस का एक सुन्दर उदाहरण है। केशवदास की ‘रामचन्द्रिका’ से रौद्र रस का उदाहरण पहले ही अंकित किया जा चुका है।

भूषण की रचनाओं में भी रौद्र रस के उदाहरण मिल जाते है। वर्तमानकाल में ‘श्यामनारायण पाण्डेय’ तथा ‘दिनकर’ की रचनाओं में रौद्र रस की प्रभावकारी व्यंजना हुई है। संस्कृत के ग्रन्थों में ‘महाभारत’ तथा ‘वीरचरित,’ ‘वेणीसंहार’ आदि नाटकों में रौद्र रस की प्रभूत अभिव्यक्ति हुई है।

रौद्र रस के उदाहरण

रौद्र रस के उदाहरण निम्न प्रकार है:-

उदाहरण:- 1

‘बोरौ सवै रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजि सरत्थहि।

बान की वायु उड़ाइ कै लच्छन लक्ष्य करौ अरिहा समरत्थहिं।।

रामहिं बाम समेत पठै बन कोप के भार में भूजौ भरत्थहिं।

जो धनु हाथ धरै रघुनाथ तो आजु अनाथ करौ दसरत्थहि।।’

स्पष्टीकरण

| स्थाई भाव | क्रोध |

| आलंबन (विभाव) | राम व लक्ष्मण |

| उद्दीपन (विभाव) | धनुष का टूटना अनिष्ट कार्य है। |

| अनुभाव | गर्वदीस कठोर भाषण, जिसमें राम, लक्ष्मण, आदि को ललकारा गया है। |

| व्यभिचारी भाव | अधर्म, गर्व, उग्रता, आदि। |

व्याख्या:- उपरोक्त पंक्तियों में धनुषभंग के प्रसंग में भगवान परशुराम ने उक्त वचन कहे है। इन सभी अवयवों के द्वारा ‘क्रोध’ स्थायी भाव परिपुष्ट होकर आस्वादित होता है। इसलिए, यहाँ पर रौद्र रस निष्पन्न हुआ है। लेकिन, निम्नलिखित पद्य में रौद्र रस के अवयवों के रहते हुए भी रौद्र रस की निष्पत्ति नहीं हुई है:-

उदाहरण:- 2

‘सत्रुन के कुलकाल सुनी धनुभंग धुनी उठि बेगि सिधाये।

याद कियो पितु के बध कौ फरकै अधरा दृग रक्त बनाये।।

आगे परे धनु-खण्ड बिलोकि प्रचंड भये भृगुटीन चढ़ाये।

देखत ओर श्रीरघुनायककौ भृगुनायक बन्दत हौं सिर नाये।।’

स्पष्टीकरण

| गौण | क्रोध |

| आलंबन (विभाव) | रामचन्द्र |

| अनुभाव | अधरों का फड़कना, नेत्र का रक्त होना, आदि। |

| संचारी भाव | पिता के वध की स्मृति, गर्व, उग्रता, आदि। |

व्याख्या:- उपरोक्त पंक्तियों में क्रोध के आलम्बन:- रामचन्द्र है। अधरों का फड़कना, नेत्र का रक्त होना, आदि अनुभाव है। पिता के वध की स्मृति, गर्व, उग्रता, आदि संचारी भाव है। इस प्रकार उपरोक्त पंक्तियों में रौद्र रस के सम्पूर्ण तत्त्व विद्यमान है, लेकिन यहाँ पर क्रोध गौण बन गया है और सभी उपादाग परशुराम के प्रति कवि के प्रेमभाव के व्यंजक बन गए है। इसलिए प्रस्तुत पद्य मुनि विषयक रति भाव का उदाहरण हो गया है और रौद्र रस की निष्पत्ति नहीं हो सकी है। रौद्र रस का हास्य रस, श्रृंगार रस, भयानक रस तथा शांत रस के साथ विरोध बताया गया है और वीर एवं मैत्रीभाव कहा गया है।

उदाहरण:- 3

श्री कृष्ण के सुन वचन,

अर्जुन क्रोध से जलने लगे।

सब शोक अपना भूल कर,

करतल युगल मलने लगे।।

व्याख्या:- उपरोक्त पंक्तियाँ मैथिलीशरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश के उपरांत अर्जुन क्रोध से जलने लगते है। सब कुछ नाश करने को आतुर होते है, अपराधियों को उसका दंड देना, धर्म और नीति का कार्य मानते है।

उदाहरण:- 4

सुनत लखन के बचन कठोर,

परसु सुधरि धरेउ कर घोरा।

अब जनि देर दोसु मोहि लोगू,

कटुबादी बालक बध जोगू।।

व्याख्या:-उपरोक्त प्रसंग सीता स्वयंवर का है, जिसमें लक्ष्मण के द्वारा भगवान परशुराम को भड़काने व क्रोध दिलाने का प्रसंग है। लक्ष्मण परशुराम के क्रोध को इतना अधिक उग्र कर देते है कि वह बालक लक्ष्मण का वध करने को आतुर हो जाते है। भगवान परशुराम की भुजाएँ फड़फड़ाने लगती है। इसे देखकर वहाँ दरबार में उपस्थित सभी राजा-राजकुमार कांपने लगते है क्योंकि, भगवान परशुराम के क्रोध के सभी भली-भांति परिचित है।

उदाहरण:- 5

उस काल मरे क्रोध के तन काँपने उसका लगा

मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा।

उदाहरण:- 6

अतिरस बोले वचन कठोर,

बेगि देखाउ मूढ़ नत आजू,

उलटउँ महि जहँ जग तवराजू।

रौद्र रस से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

-

रौद्र रस की परिभाषा क्या है?

जब किसी एक पक्ष अथवा एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष अथवा दूसरे व्यक्ति का अपमान करने या अपने गुरुजन आदि की निंदा करने से जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसे रौद्र रस कहते है।

रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। रौद्र रस में क्रोध के कारण मुख लाल हो जाना, दांत पीसना, शस्त्र चलाना, भौहें चढ़ाना, आदि के भाव उत्पन्न होते है। -

रौद्र रस का उदाहरण बताइए?

रौद्र रस का उदाहरण निम्न प्रकार है:-

“रे नृप बालक कालबस,

बोलत तोहि न संभार।

धनुही सम त्रिपुरारी धनु,

विदित सकल संसार।।” -

रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है?

रौद्र रस का स्थायी भाव ‘क्रोध’ है।

-

‘क्रोध’ कौनसे रस का स्थायी भाव है?

(अ). वीभत्स रस

(ब). भयानक रस

(स). रौद्र रस

(द). वीर रस

उत्तर:- रौद्र रस -

‘दांत पीसना’ कौनसा भाव है?

(अ). विभाव

(ब). अनुभाव

(स). संचारी भाव

(द). आलंबन

उत्तर:- अनुभाव -

‘अपराधी व्यक्ति’ कौनसा भाव है?

(अ). उद्दीपन विभाव

(ब). अनुभाव

(स). आलंबन विभाव

(द). संचारी विभाव

उत्तर:- आलंबन विभाव

अंतिम शब्द

अंत में आशा करता हूँ कि यह लेख आपको पसंद आया होगा और आपको हमारे द्वारा इस लेख में प्रदान की गई अमूल्य जानकारी फायदेमंद साबित हुई होगी।

अगर इस लेख के द्वारा आपको किसी भी प्रकार की जानकारी पसंद आई हो तो, इस लेख को अपने मित्रों व परिजनों के साथ फेसबुक पर साझा अवश्य करें और हमारे वेबसाइट को सबस्क्राइब कर ले।