समास की परिभाषा, भेद और उदाहरण

समास की परिभाषा : Samas in Hindi:- आज के इस लेख में हमनें ‘समास की परिभाषा’ से सम्बंधित जानकारी प्रदान की है। यदि आप समास की परिभाषा से सम्बंधित जानकारी खोज रहे है? तो इस लेख को शुरुआत से अंत तक अवश्य पढ़े। तो चलिए शुरू करते है:-

समास की परिभाषा : Samas in Hindi

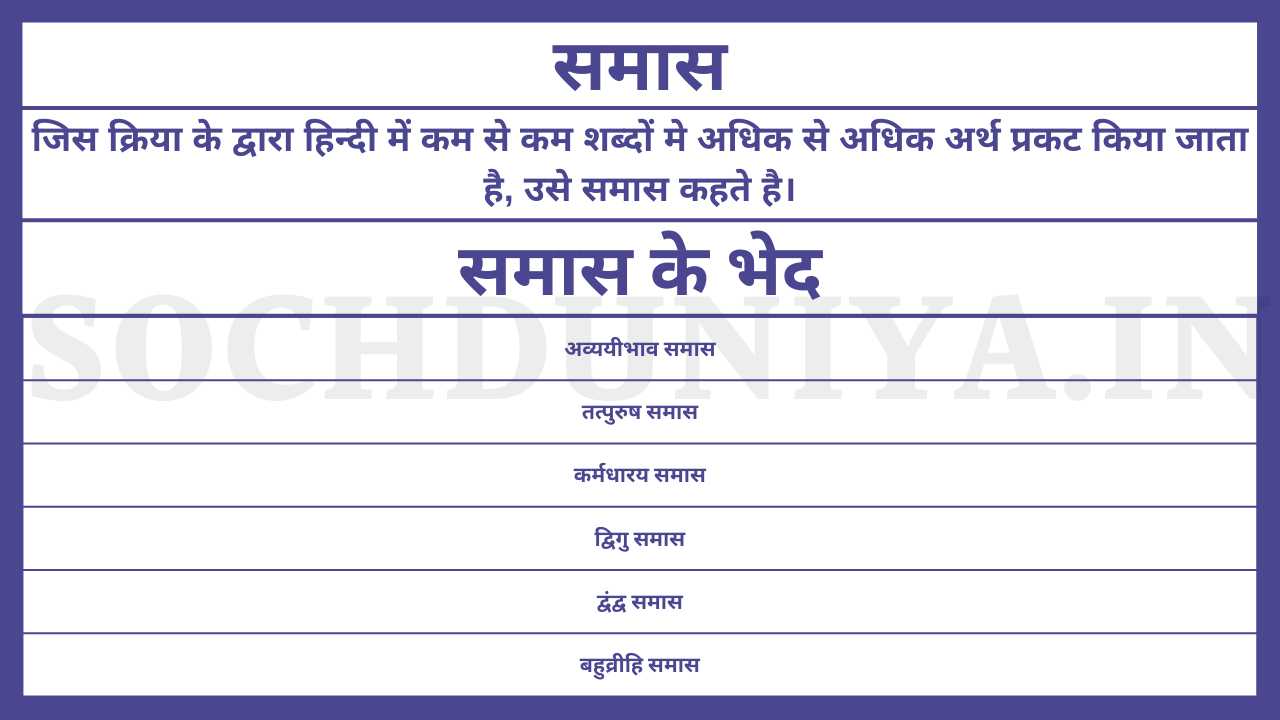

समास का तात्पर्य ‘संक्षिप्तीकरण’ से है। हिन्दी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ ‘छोटा रूप’ होता है; अर्थात, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले नए और छोटे शब्द को ‘समास’ कहते है। अन्य शब्दों में, जिस क्रिया के द्वारा हिन्दी में कम से कम शब्दों मे अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है, उसे समास कहते है।

समास के उदाहरण

समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| ‘रसोई के लिए घर’ – रसोईघर |

| ‘राजा का पुत्र’ – राजपुत्र |

संस्कृत भाषा एवं अन्य भारतीय भाषाओं में समास का प्रयोग काफी अधिक किया जाता है। जर्मन आदि भाषाओं में भी समास का काफी अधिक प्रयोग किया जाता है। संस्कृत भाषा में समास से संबंधित एक सूक्ति प्रसिद्ध है:-

वन्द्वो द्विगुरपि चाहं मद्गेहे नित्यमव्ययीभावः।

तत् पुरुष कर्म धारय येनाहं स्यां बहुव्रीहिः॥

समास रचना में पद

समास रचना में कुल 2 पद होते है, जो कि निम्नलिखित है:-

| समास रचना में पद |

|---|

| पूर्वपद |

| उत्तरपद |

1. पूर्वपद

समास रचना में प्रायः पहले पद को ‘पूर्वपद’ कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर:- ‘नीलकमल’ शब्द में ‘नील’ पूर्वपद है।

2. उत्तरपद

समास रचना में प्रायः दूसरे पद को ‘उत्तरपद’ कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर:- ‘नीलकमल’ शब्द में ‘कमल’ उत्तरपद है।

समास पद (समस्त पद)

समास रचना में ‘पूर्वपद’ तथा ‘उत्तरपद’ के मेल से जो नया शब्द बनता है, वह ‘समस्त पद’ अथवा ‘समास पद’ कहलाता है।

समास पद (समस्त पद) के उदाहरण

समास पद (समस्त पद) के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| समास पद के उदाहरण |

|---|

| रसोई के लिए घर = रसोईघर |

| हाथ के लिए कड़ी = हथकड़ी |

| नील और कमल = नीलकमल |

| राजा का पुत्र = राजपुत्र |

सामासिक शब्द

समास के नियमों से बने शब्दों को ‘सामासिक शब्द’ कहते है। सामासिक शब्दों को ‘समस्त पद’ भी कहते है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिह्न (परसर्ग) गायब हो जाते है।

सामासिक शब्द के उदाहरण

समासिक शब्द के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| सामासिक पद के उदाहरण |

|---|

| रसोईघर |

| हथकड़ी |

| नीलकमल |

| राजपुत्र |

समास-विग्रह

सामासिक शब्दों के मध्य संबंधों को स्पष्ट करना ही ‘समास-विग्रह’ कहलाता है। विग्रह के पश्चात सामासिक शब्दों का लोप हो जाता है।

समास विग्रह के उदाहरण

समास विग्रह के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| समास विग्रह के उदाहरण |

|---|

| रसोई + घर = रसोई के लिए घर |

| हथ + कड़ी = हाथ के लिए कड़ी |

| नील + कमल = नील और कमल |

| राज + पुत्र = राजा का पुत्र |

समास के भेद

समास के कुल 6 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| समास के भेद |

|---|

| अव्ययीभाव समास |

| तत्पुरुष समास |

| कर्मधारय समास |

| द्विगु समास |

| द्वंद्व समास |

| बहुव्रीहि समास |

प्रयोग की दृष्टि से समास के भेद

प्रयोग की दृष्टि से समास के कुल 3 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| प्रयोग की दृष्टि से समास के भेद |

|---|

| संयोगमूलक समास |

| आश्रयमूलक समास |

| वर्णनमूलक समास |

पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद

पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कुल 4 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद |

|---|

| पूर्वपद प्रधान – अव्ययीभाव समास |

| उत्तरपद प्रधान – तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास |

| दोनों पद प्रधान – द्वंद्व समास |

| दोनों पद अप्रधान – बहुव्रीहि समास (इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है।) |

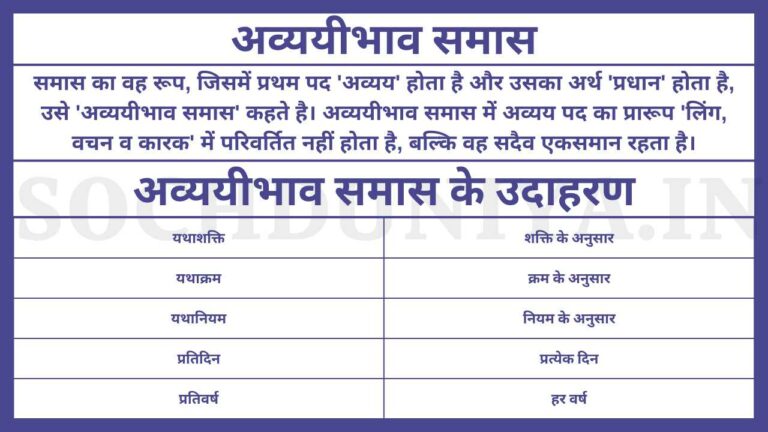

1. अव्ययीभाव समास

समास का वह रूप, जिसमें प्रथम पद ‘अव्यय’ होता है और उसका अर्थ ‘प्रधान’ होता है, उसे ‘अव्ययीभाव समास’ कहते है। अव्ययीभाव समास में अव्यय पद का प्रारूप ‘लिंग, वचन व कारक’ में परिवर्तित नहीं होता है, बल्कि वह सदैव एकसमान रहता है।

अन्य शब्दों में, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की भांति प्रयोग होते है, वहाँ पर ‘अव्ययीभाव समास’ होता है। संस्कृत भाषा में उपसर्गयुक्त पद भी ‘अव्ययीभाव समास’ ही माने जाते है।

अव्ययीभाव समास के उदाहरण

अव्ययीभाव समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| पद | अर्थ |

|---|---|

| यथाशक्ति | शक्ति के अनुसार |

| यथाक्रम | क्रम के अनुसार |

| यथानियम | नियम के अनुसार |

| प्रतिदिन | प्रत्येक दिन |

| प्रतिवर्ष | हर वर्ष |

| आजन्म | जन्म से लेकर |

| यथासाध्य | जितना साधा जा सके |

| धडाधड | धड-धड की आवाज के साथ |

| घर-घर | प्रत्येक घर |

| रातों रात | रात ही रात में |

| आमरण | मृत्यु तक |

| यथाकाम | इच्छानुसार |

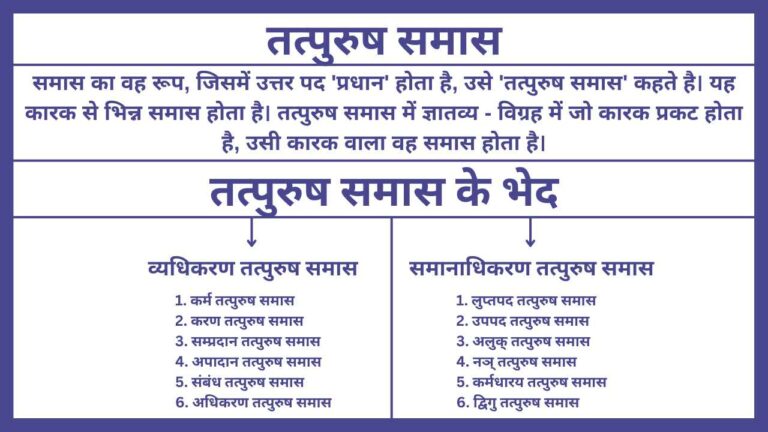

2. तत्पुरुष समास

समास का वह रूप, जिसमें उत्तर पद ‘प्रधान’ होता है, उसे ‘तत्पुरुष समास’ कहते है। यह कारक से भिन्न समास होता है। तत्पुरुष समास में ज्ञातव्य – विग्रह में जो कारक प्रकट होता है, उसी कारक वाला वह समास होता है। इसे बनाने में दो पदों के मध्य कारक-चिन्हों का लोप हो जाता है।

तत्पुरुष समास के उदाहरण

तत्पुरुष समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| पद | अर्थ |

|---|---|

| देशभक्ति | देश के लिए भक्ति |

| राजपुत्र | राजा का पुत्र |

| शराहत | शर से आहत |

| राहखर्च | राह के लिए खर्च |

| तुलसीदासकृत | तुलसी द्वारा कृत |

| राजमहल | राजा का महल |

तत्पुरुष समास के भेद

मूल व्याकरण और संस्कृत व्याकरण के अनुसार तत्पुरुष समास के कुल 2 भेद होते है, जो कि निम्नलिखित है:-

| तत्पुरुष समास के भेद |

|---|

| व्यधिकरण तत्पुरुष समास |

| समानाधिकरण तत्पुरुष समास |

(i). व्यधिकरण तत्पुरुष समास

तत्पुरुष समास का वह रूप, जिसमें प्रथम पद तथा द्वतीय पद दोनों भिन्न-भिन्न विभक्तियों में होते है, उसे ‘व्यधिकरण तत्पुरुष समास’ कहते है। उदाहरण के तौर पर:- ‘राज्ञ:पुरुष: – राजपुरुष:‘ इसमें प्रथम पद ‘राज्ञ:‘ षष्ठी विभक्ति में है तथा द्वितीय पद ‘पुरुष:‘ प्रथम विभक्ति में है। इस प्रकार दोनों पदों में भिन्न-भिन्न विभाक्तियां होने से यहाँ पर ‘व्यधिकरण तत्पुरुष समास’ है।

व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद

व्यधिकरण तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद |

|---|

| कर्म तत्पुरुष समास |

| करण तत्पुरुष समास |

| सम्प्रदान तत्पुरुष समास |

| अपादान तत्पुरुष समास |

| सम्बन्ध तत्पुरुष समास |

| अधिकरण तत्पुरुष समास |

(१). कर्म तत्पुरुष समास

तत्पुरुष समास का वह रूप, जिसमें दो पदों के मध्य कर्मकारक छिपा हुआ होता है, उसे ‘कर्म तत्पुरुष समास’ कहते है। कर्मकारक का चिन्ह ‘को‘ होता है। ‘को‘ चिन्ह को कर्मकारक की विभक्ति भी कहा जाता है।

कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण

कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| पद | अर्थ |

|---|---|

| रथचालक | रथ को चलने वाला |

| ग्रामगत | ग्राम को गया हुआ |

| माखनचोर | माखन को चुराने वाला |

| वनगमन | वन को गमन |

| मुंहतोड़ | मुंह को तोड़ने वाला |

| स्वर्गप्राप्त | स्वर्ग को प्राप्त |

| देशगत | देश को गया हुआ |

| जनप्रिय | जन को प्रिय |

| मरणासन्न | मरण को आसन्न |

(२). करण तत्पुरुष समास

तत्पुरुष समास का वह रूप, जिसके प्रथम पद में ‘करण कारक’ का बोध होता है, उसे ‘करण तत्पुरुष समास’ कहते है। करण तत्पुरुष समास में दो पदों के मध्य ‘करण कारक’ छिपा होता है। करण कारक का चिन्ह अथवा विभक्ति ‘के द्वारा‘ और ‘से‘ होता है।

करण तत्पुरुष समास के उदाहरण

करण तत्पुरुष समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| पद | अर्थ |

|---|---|

| स्वरचित | स्व द्वारा रचित |

| मनचाहा | मन से चाहा |

| शोकग्रस्त | शोक से ग्रस्त |

| भुखमरी | भूख से मरी |

| धनहीन | धन से हीन |

| बाणाहत | बाण से आहत |

| ज्वरग्रस्त | ज्वर से ग्रस्त |

| मदांध | मद से अँधा |

| रसभरा | रस से भरा |

| भयाकुल | भय से आकुल |

| आँखों देखी | आँखों से देखी |

(३). सम्प्रदान तत्पुरुष समास

तत्पुरुष समास का वह रूप, जिसमें दो पदों के मध्य सम्प्रदान कारक छिपा होता है, उसे ‘सम्प्रदान तत्पुरुष समास’ कहते है। सम्प्रदान कारक का चिन्ह अथवा विभक्ति ‘के लिए‘ होता है।

सम्प्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण

सम्प्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| पद | अर्थ |

|---|---|

| विद्यालय | विद्या के लिए आलय |

| रसोईघर | रसोई के लिए घर |

| सभाभवन | सभा के लिए भवन |

| विश्रामगृह | विश्राम के लिए गृह |

| गुरुदक्षिणा | गुरु के लिए दक्षिणा |

| प्रयोगशाला | प्रयोग के लिए शाला |

| देशभक्ति | देश के लिए भक्ति |

| स्नानघर | स्नान के लिए घर |

| सत्यागृह | सत्य के लिए आग्रह |

| यज्ञशाला | यज्ञ के लिए शाला |

| डाकगाड़ी | डाक के लिए गाड़ी |

| देवालय | देव के लिए आलय |

| गौशाला | गौ के लिए शाला |

(४). अपादान तत्पुरुष समास

तत्पुरुष समास का वह रूप, जिसमें दो पदों के बीच में अपादान कारक छिपा होता है, उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते है। अपादान कारक का चिन्ह ‘से‘ अथवा विभक्ति ‘से अलग‘ होता है।

अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण

अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| पद | अर्थ |

|---|---|

| कामचोर | काम से जी चुराने वाला |

| दूरागत | दूर से आगत |

| रणविमुख | रण से विमुख |

| नेत्रहीन | नेत्र से हीन |

| पापमुक्त | पाप से मुक्त |

| देशनिकाला | देश से निकाला |

| पथभ्रष्ट | पथ से भ्रष्ट |

| पदच्युत | पद से च्युत |

| जन्मरोगी | जन्म से रोगी |

| रोगमुक्त | रोग से मुक्त |

(५). सम्बन्ध तत्पुरुष समास

तत्पुरुष समास का वह रूप, जिसमें दो पदों के मध्य सम्बन्ध कारक छिपा होता है, उसे ‘सम्बन्ध तत्पुरुष समास’ कहते है। सम्बन्ध कारक का चिन्ह ‘के‘ अथवा विभक्ति ‘का, के, की‘ होती है।

सम्बन्ध तत्पुरुष समास के उदाहरण

सम्बन्ध तत्पुरुष समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| पद | अर्थ |

|---|---|

| राजपुत्र | राजा का पुत्र |

| गंगाजल | गंगा का जल |

| लोकतंत्र | लोक का तंत्र |

| दुर्वादल | दुर्व का दल |

| देवपूजा | देव की पूजा |

| आमवृक्ष | आम का वृक्ष |

| राजकुमारी | राज की कुमारी |

| जलधारा | जल की धारा |

| राजनीति | राजा की नीति |

| सुखयोग | सुख का योग |

| मूर्तिपूजा | मूर्ति की पूजा |

| श्रधकण | श्रधा के कण |

| शिवालय | शिव का आलय |

| देशरक्षा | देश की रक्षा |

| सीमारेखा | सीमा की रेखा |

(६). अधिकरण तत्पुरुष समास

तत्पुरुष समास का वह रूप, जिसमें दो पदों के बीच अधिकरण कारक छिपा होता है, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते है। अधिकरण कारक का चिन्ह अथवा विभक्ति ‘में‘ तथा ‘पर‘ होता है।

अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण

अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| पद | अर्थ |

|---|---|

| कार्यकुशल | कार्य में कुशल |

| वनवास | वन में वास |

| ईश्वरभक्ति | ईश्वर में भक्ति |

| आत्मविश्वास | आत्मा पर विश्वास |

| दीनदयाल | दीनों पर दयाल |

| दानवीर | दान देने में वीर |

| आचारनिपुण | आचार में निपुण |

| जलमग्न | जल में मग्न |

| सिरदर्द | सिर में दर्द |

| क्लाकुशल | कला में कुशल |

| शरणागत | शरण में आगत |

| आनन्दमग्न | आनन्द में मग्न |

| आपबीती | आप पर बीती |

(ii). समानाधिकरण तत्पुरुष समास

तत्पुरुष समास का वह रूप, जिसके समस्त होने वाले पद समानाधिकरण होते है, अर्थात विशेष्य-विशेषण-भाव को प्राप्त होते है, कर्ताकारक के होते है और लिंग-वचन में समान होते है, वहां ‘कर्मधारय तत्पुरुष समास’ होता है।

समानाधिकरण तत्पुरुष समास के भेद

समानाधिकरण तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| समानाधिकरण तत्पुरुष समास के भेद |

|---|

| लुप्तपद समानाधिकरण तत्पुरुष समास |

| उपपद समानाधिकरण तत्पुरुष समास |

| अलुक् समानाधिकरण तत्पुरुष समास |

| नञ् समानाधिकरण तत्पुरुष समास |

| कर्मधारय समानाधिकरण तत्पुरुष समास |

| द्विगु समानाधिकरण तत्पुरुष समास |

(1). लुप्तपद समानाधिकरण तत्पुरुष समास

समानाधिकरण तत्पुरुष समास का वह रूप, जब किसी समास में कोई कारक चिह्न अकेला लुप्त न होकर सम्पूर्ण पद सहित लुप्त हो जाता है और तब उसका सामासिक पद बन जाए, तो उसे ‘लुप्तपद समानाधिकरण तत्पुरुष समास’ कहते है।

लुप्त्पद समानाधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण

लुप्त्पद समानाधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| पद | अर्थ |

|---|---|

| दहीबड़ा | दही में डूबा हुआ बड़ा |

| ऊँटगाड़ी | ऊँट से चलने वाली गाड़ी |

| पवनचक्की | पवन से चलने वाली चक्की |

| तुलादान | तुला से बराबर करके दिया जाने वाला दान |

| बैलगाड़ी | बैल से चलने वाली गाड़ी |

| मालगाड़ी | माल को ढोने वाली गाड़ी |

| रेलगाड़ी | रेल पर चलने वाली गाड़ी |

| वनमानुष | वन में रहने वाला मानुष |

| स्वर्णहार | स्वर्ण से बना हार |

| पकौड़ी | पकी हुई बड़ी |

| मधुमक्खी | मधु को एकत्र करने वाली मक्खी |

(२). उपपद समानाधिकरण तत्पुरुष समास

समानाधिकरणतत्पुरुष समास का वह रूप, जिसमें उत्तर पद भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर प्रत्यय के रूप में ही प्रयोग में लाया जाता है, उसे उपपद समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते है।

उपपद समानाधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण

उपपद समानाधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| पद | अर्थ |

|---|---|

| चर्मकार | चर्म का कार (कार्य) करने वाला |

| स्वर्णकार | स्वर्ण का कार करने वाला |

| लाभप्रद | लाभ प्रदान करने वाला |

| जलद | जल देने वाला |

| उत्तरदायी | उत्तर देने वाला |

| दु:खदायी | दुःख देने वाला |

| मर्मज्ञ | मर्म को जानने वाला |

| सर्वज्ञ | सर्व को जानने वाला |

| पंकज | पंक में जन्म लेने वाला |

(३). अलुक् समानाधिकरण तत्पुरुष समास

समानाधिकरण तत्पुरुष समास का वह रूप, जिसमें कारक चिन्ह का लोप नहीं होता है, उसे ‘अलुक् समानाधिकरण तत्पुरुष समास’ कहते है। अलुक् समानाधिकरण तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। अलुक् शब्द ‘अ + लुक्’ के योग से बना है और इस शब्द का शाब्दिक अर्थ ‘न छिपना’ होता है।

अलुक् समानाधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण

अलुक् समानाधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| पद | अर्थ |

|---|---|

| वसुंधरा | वसु को धारण करने वाली |

| मृत्युंजय | मृत्यु को जय करने वाला |

| वनेचर | वन में विचरण करने वाला |

| खेचर | आकाश में विचरण करने वाला |

| युधिष्ठिर | युद्ध में स्थिर रहने वाला |

(४). नञ समानाधिकरण तत्पुरुष समास

समानाधिकरण तत्पुरुष समास का वह रूप, जिसमें प्रथम पद के रूप में ‘अ, अन्, अन, न, ना‘ उपसर्ग जुड़े हुए है और ये उपसर्ग पर पद को विलोम शब्द में भी परिवर्तित कर रहे है, उसे ‘नञ समानाधिकरण तत्पुरुष समास’ कहते है।

नञ समानाधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण

नञ समानाधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| पद | अर्थ |

|---|---|

| असभ्य | न सभ्य |

| अनादि | न आदि |

| असंभव | न संभव |

| अनंत | न अंत |

| अज्ञान | न ज्ञान |

| अनुपयोगी | न उपयोगी |

| अनहोनी | न होनी |

| नास्तिक | न आस्तिक |

| नालायक | न लायक |

| अविवेक | न विवेक |

| अनजान | न जान |

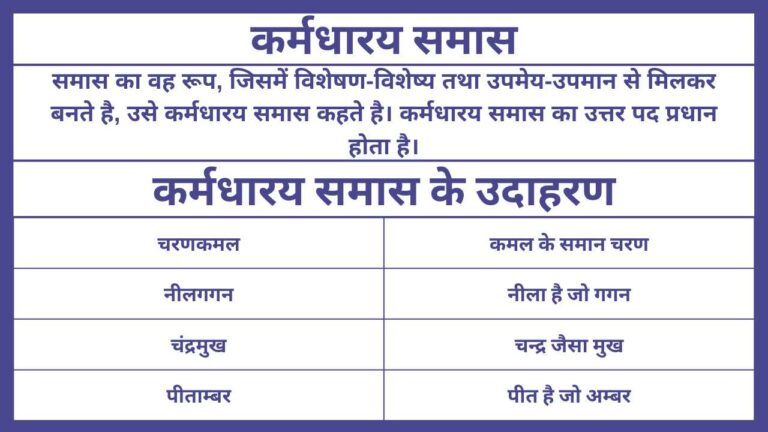

3. कर्मधारय समास

समास का वह रूप, जिसमें विशेषण-विशेष्य तथा उपमेय-उपमान से मिलकर बनते है, उसे कर्मधारय समास कहते है। कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है।

कर्मधारय समास के उदाहरण

कर्मधारय समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| पद | अर्थ |

|---|---|

| चरणकमल | कमल के समान चरण |

| नीलगगन | नीला है जो गगन |

| चन्द्रमुख | चन्द्र जैसा मुख |

| पीताम्बर | पीत है जो अम्बर |

| महात्मा | महान है जो आत्मा |

| लालमणि | लाल है जो मणि |

| महादेव | महान है जो देव |

| देहलता | देह रूपी लता |

| नवयुवक | नव है जो युवक |

कर्मधारय समास के भेद

कर्मधारय समास के कुल 4 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| कर्मधारय समास के भेद |

|---|

| विशेषणपूर्वपद कर्मधारय समास |

| विशेष्यपूर्वपद कर्मधारय समास |

| विशेषणोंभयपद कर्मधारय समास |

| विशेष्योंभयपद कर्मधारय समास |

(i). विशेषणपूर्वपद कर्मधारय समास

कर्मधारय समास का वह रूप, जिसमें पहला पद प्रधान होता है, उसे ‘विशेषणपूर्वपद कर्मधारय समास’ कहते है।

विशेषणपूर्वपद कर्मधारय समास के उदाहरण

विशेषणपूर्वपद कर्मधारय समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| पद | अर्थ |

|---|---|

| नीलगाय | नीलीगाय |

| पीताम्बर | पीत अम्बर |

| प्रियसखा | प्रिय सखा |

(ii). विशेष्यपूर्वपद कर्मधारय समास

कर्मधारय समास का वह रूप, जिसमें पहला पद विशेष्य होता है, उसे ‘विशेष्यपूर्वपद कर्मधारय समास’ कहते है। इस प्रकार के सामासिक पद अधिकतर संस्कृत भाषा में मिलते है।

विशेष्यपूर्वपद कर्मधारय समास के उदाहरण

विशेष्यपूर्वपद कर्मधारय समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| पद | अर्थ |

|---|---|

| कुमारश्रमणा | कुमारी श्रमणा |

(iii). विशेषणोंभयपद कर्मधारय समास

कर्मधारय समास का वह रूप, जिसमें दोनों पद विशेषण होते है, उसे ‘विशेषणोंभयपद कर्मधारय समास’ कहते है।

विशेषणोंभयपद कर्मधारय समास के उदाहरण

विशेषणोंभयपद कर्मधारय समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| विशेषणोंभयपद कर्मधारय समास के उदाहरण |

|---|

| नील – पीत |

| सुनी – अनसुनी |

| कहनी – अनकहनी |

(iv). विशेष्योंभयपद कर्मधारय समास

कर्मधारय समास का वह रूप, जिसमें दोनों पद विशेष्य होते है, उसे ‘विशेष्योंभयपद कर्म्शारय समास’ कहते है।

विशेष्योंभयपद कर्मधारय समास के उदाहरण

विशेष्योंभयपद कर्मधारय समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| विशेष्योंभयपद कर्मधारय समास के उदाहरण |

|---|

| आमगाछ |

| वायस-दम्पति |

कर्मधारय समास के उपभेद

कर्मधारय समास के कुल 3 उपभेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| कर्मधारय समास के उपभेद |

|---|

| उपमान कर्मधारय समास |

| उपमित कर्मधारय समास |

| रूपक कर्मधारय समास |

(i). उपमान कर्मधारय समास

कर्मधारय समास का वह उपभेद, जिसमें उपमानवाचक पद का उपमेयवाचक पद के साथ समास होता है, उसे ‘उपमान कर्मधारय समास’ कहते है।

उपमान कर्मधारय समास में दोनों शब्दों के बीच से ‘इव’ अथवा ‘जैसा’ अव्यय का लोप हो जाता है और दोनों पद, चूँकि एक ही कर्ता विभक्ति, वचन और लिंग के होते है। इसलिए समस्त पद कर्मधारय लक्षण का होता है।

उपमान कर्मधारय समास के उदाहरण

उपमान कर्मधारय समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| पद | अर्थ |

|---|---|

| विद्युचंचला | विद्युत् जैसी चंचला |

(ii). उपमित कर्मधारय समास

कर्मधारय समास का वह उपभेद, जिसमें प्रथम पद ‘उपमेय’ होता है और द्वितीय पद ‘उपमान’ होता है, उसे ‘उपमित कर्मधारय समास’ कहते है। यह समास ‘उपमान कर्मधारय समास’ का विपरीत होता है।

उपमित कर्मधारय समास के उदाहरण

उपमित कर्मधारय समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| पद | अर्थ |

|---|---|

| अधर – पल्लव | अधरपल्लव के समान |

| नरसिंह | नर सिंह के समान |

(iii). रूपक कर्मधारय समास

कर्मधारय समास का वह उपभेद, जिसमें एक पद का दूसरे पद पर आरोप होता है, उसे ‘रूपक कर्मधारय समास’ कहते है।

रूपक कर्मधारय समास के उदाहरण

रूपक कर्मधारय समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| पद | अर्थ |

|---|---|

| मुखचन्द्र | मुख ही है चन्द्रमा |

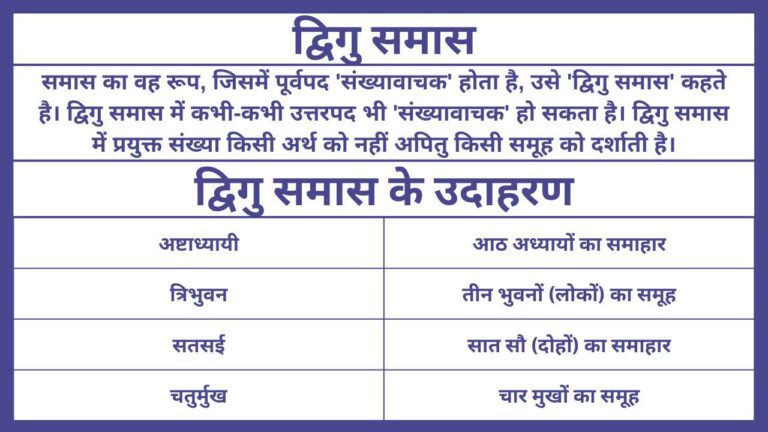

4. द्विगु समास

द्विगु समास में पूर्वपद ‘संख्यावाचक’ होता है और कभी-कभी उत्तरपद भी ‘संख्यावाचक’ हो सकता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी अर्थ को नहीं अपितु किसी समूह को दर्शाती है। जिस समास से समूह और समाहार का बोध होता है, उसे ‘द्विगु समास’ कहते है।

द्विगु समास के उदाहरण

द्विगु समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| पद | अर्थ |

|---|---|

| नवग्रह | नौ ग्रहों का समूह |

| दोपहर | दो पहरों का समाहार |

| त्रिवेणी | तीन वेणियों का समूह |

| पंचतन्त्र | पांच तंत्रों का समूह |

| त्रिलोक | तीन लोकों का समाहार |

| शताब्दी | सौ अब्दों का समूह |

| पंसेरी | पांच सेरों का समूह |

| सतसई | सात सौ पदों का समूह |

| चौगुनी | चार गुनी |

| त्रिभुज | तीन भुजाओं का समाहार |

द्विगु समास के भेद

द्विगु समास के कुल 2 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| द्विगु समास के भेद |

|---|

| समाहार द्विगु समास |

| उत्तरपद प्रधान द्विगु समास |

(i). समाहार द्विगु समास

समाहार का अर्थ समुदाय, इकट्ठा होना, समेटना होता है और उसे ही ‘समाहार द्विगु समास’ कहते है।

समाहार द्विगु समास के उदाहरण

समाहार द्विगु समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| पद | अर्थ |

|---|---|

| त्रिलोक | तीन लोकों का समाहार |

| पंचवटी | पाँचों वटों का समाहार |

| त्रिभुवन | तीन भुवनों का समाहार |

(ii). उत्तरपद प्रधान द्विगु समास

उत्तरपद प्रधान द्विगु समास मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते है, जो कि निम्नलिखित है:-

(१). बेटा अथवा फिर उत्पन्न के अर्थ में

इसके उदाहरण निम्नलिखित है:-

| पद | अर्थ |

|---|---|

| दुमाता | दो माँ का |

| दुसूती | दो सूतों के मेल का |

(२). जहाँ पर सच में उत्तरपद पर जोर दिया जाता है।

इसके उदाहरण निम्नलिखित है:-

| पद | अर्थ |

|---|---|

| पंचप्रमाण | पांच प्रमाण |

| पंचहत्थड | पांच हत्थड |

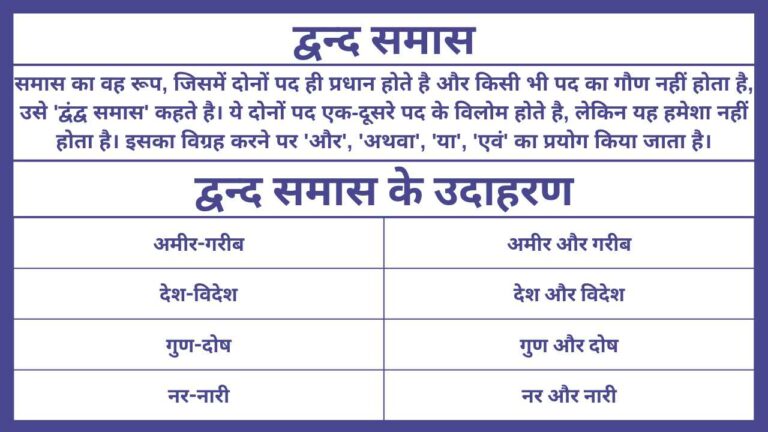

5. द्वंद्व समास

समास का वह रूप, जिसमें दोनों पद ही प्रधान होते है और किसी भी पद का गौण नहीं होता है, उसे ‘द्वंद्व समास’ कहते है। ये दोनों पद एक-दूसरे पद के विलोम होते है, लेकिन यह हमेशा नहीं होता है। इसका विग्रह करने पर ‘और‘, ‘अथवा‘, ‘या‘, ‘एवं‘ का प्रयोग किया जाता है।

द्वंद्व समास के उदाहरण

द्वंद्व समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| पद | अर्थ |

|---|---|

| जलवायु | जल और वायु |

| अपना-पराया | अपना या पराया |

| पाप-पुण्य | पाप और पुण्य |

| राधा-कृष्ण | राधा और कृष्ण |

| अन्न-जल | अन्न और जल |

| नर-नारी | नर और नारी |

| गुण-दोष | गुण और दोष |

| देश-विदेश | देश और विदेश |

| अमीर-गरीब | अमीर और गरीब |

द्वंद्व समास के भेद

द्वंद्व समास के कुल 3 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| द्वंद्व समास के भेद |

|---|

| इतरेतर द्वंद्व समास |

| समाहार द्वंद्व समास |

| वैकल्पिक द्वंद्व समास |

(i). इतरेतर द्वंद्व समास

द्वंद्व समास का वह रूप, जिसमें ‘और‘ शब्द से भी पद जुड़े होते हैं और अपना अलग अस्तित्व रखते है, उसे ‘इतरेतर द्वंद्व समास‘ कहते है। इतरेतर द्वंद्व समास से जो पद बनते है, वह हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते है, क्योंकि वह दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बने होते है।

इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण

इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| पद | अर्थ |

|---|---|

| राम-कृष्ण | राम और कृष्ण |

| माँ-बाप | माँ और बाप |

| अमीर-गरीब | अमीर और गरीब |

| गाय-बैल | गाय और बैल |

| ऋषि-मुनि | ऋषि और मुनि |

| बेटा-बेटी | बेटा और बेटी |

(ii). समाहार द्वंद्व समास

जब द्वंद्व समास के दोनों पद ‘और‘ समुच्चयबोधक से जुड़ा होने पर भी अलग-अलग अस्तिव नहीं रखकर समूह का बोध कराते है, तब उन्हें ‘समाहार द्वंद्व समास’ कहते है।

समाहार का अर्थ ‘समूह’ होता है। समाहार द्वंद्व समास में दो पदों के अतिरिक्त तीसरा पद भी छिपा होता है और अपने अर्थ का बोध अप्रत्यक्ष रूप से कराता है।

समाहार द्वंद्व समास के उदाहरण

समाहार द्वंद्व समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| पद | अर्थ |

|---|---|

| दालरोटी | दाल और रोटी |

| हाथपॉंव | हाथ और पॉंव |

| आहारनिंद्रा | आहार और निंद्रा |

(iii). वैकल्पिक द्वंद्व समास

द्वंद्व समास का वह रूप, जिसमें दो पदों के मध्य ‘या‘, ‘अथवा‘, आदि विकल्पसूचक अव्यय छिपे होते है, उसे ‘वैकल्पिक द्वंद्व समास’ कहते है। वैकल्पिक द्वंद्व समास में अधिक से अधिक दो विपरीतार्थक शब्दों का योग होता है।

वैकल्पिक द्वंद्व समास के उदाहरण

वैकल्पिक द्वंद्व समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| पद | अर्थ |

|---|---|

| पाप-पुण्य | पाप या पुण्य |

| भला-बुरा | भला या बुरा |

| थोडा-बहुत | थोडा या बहुत |

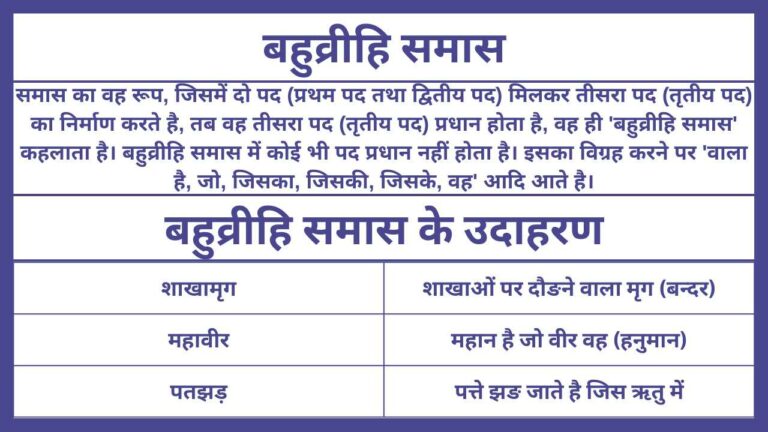

6. बहुव्रीहि समास

समास का वह रूप, जिसमें दो पद (प्रथम पद तथा द्वितीय पद) मिलकर तीसरा पद (तृतीय पद) का निर्माण करते है, तब वह तीसरा पद (तृतीय पद) प्रधान होता है, वह ही ‘बहुव्रीहि समास’ कहलाता है। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसका विग्रह करने पर ‘वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह‘ आदि आते है।

बहुव्रीहि समास के उदाहरण

बहुव्रीहि समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| पद | अर्थ |

|---|---|

| गजानन | गज का आनन है जिसका (गणेश) |

| त्रिनेत्र | तीन नेत्र है जिसके (शिव) |

| नीलकंठ | नीला है कंठ जिसका (शिव) |

| लम्बोदर | लम्बा है उदर जिसका (गणेश) |

| दशानन | दश है आनन जिसके (रावण) |

| चतुर्भुज | चार भुजाओं वाला (विष्णु) |

| पीताम्बर | पीले है वस्त्र जिसके (कृष्ण) |

| चक्रधर | चक्र को धारण करने वाला (विष्णु) |

| वीणापाणी | वीणा है जिसके हाथ में (सरस्वती) |

| श्वेताम्बर | सफेद वस्त्रों वाली (सरस्वती) |

बहुव्रीहि समास के भेद

बहुव्रीहि समास के कुल 5 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| बहुव्रीहि समास के भेद |

|---|

| समानाधिकरण बहुव्रीहि समास |

| व्यधिकरण बहुव्रीहि समास |

| तुल्ययोग बहुव्रीहि समास |

| व्यतिहार बहुव्रीहि समास |

| प्रादी बहुव्रीहि समास |

(i). समानाधिकरण बहुव्रीहि समास

बहुव्रीहि समास का वह रूप, जिसमें सभी पद कर्ता-कारक की विभक्ति के होते है, लेकिन समस्त पद के द्वारा जो अन्य उक्त होता है, वह कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण, आदि विभक्तियों में भी उक्त हो जाता है, उसे ‘समानाधिकरण बहुव्रीहि समास’ कहते है।

समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के उदाहरण

समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| पद | अर्थ |

|---|---|

| प्रप्तोद्क | प्राप्त है उदक जिसको |

| जितेंद्रियाँ | जीती गई इन्द्रियां है जिसके द्वारा |

| दत्तभोजन | दत्त है भोजन जिसके लिए |

| निर्धन | निर्गत है धन जिससे |

| नेकनाम | नेक है नाम जिसका |

| सतखंडा | सात है खण्ड जिसमें |

(ii). व्यधिकरण बहुव्रीहि समास

समानाधिकरण बहुव्रीहि समास में दोनों पद (प्रथम पद तथा द्वितीय पद) कर्ता-कारक की विभक्ति के होते है, लेकिन यहाँ पर पहला पद (प्रथम पद) तो कर्ता-कारक की विभक्ति का होता है, लेकिन दूसरा पद (द्वितीय पद) सम्बन्ध अथवा अधिकरण कारक का होता है, उसे ‘व्यधिकरण बहुव्रीहि समास’ कहते है।

व्यधिकरण बहुव्रीहि समास के उदाहरण

व्यधिकरण बहुव्रीहि समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| पद | अर्थ |

|---|---|

| शूलपाणी | शूल है पाणी में जिसके |

| वीणापाणी | वीणा है पाणी में जिसके |

(iii). तुल्ययोग बहुव्रीहि समास

बहुव्रीहि समास का ववाह रूप, जिसमें पहला पद (प्रथम पद) ‘सह’ होता है, उसे ‘तुल्ययोग बहुव्रीहि समास’ कहते है। ‘तुल्ययोग बहुव्रीहि समास’ को ‘सहबहुव्रीहि समास’ भी कहते है।

जिसमें ‘सह’ का अर्थ:- ‘साथ होता है और समास होने के कारण ‘सह’ के स्थान पर सिर्फ ‘स’ शेष रह जाता है। तुल्ययोग बहुव्रीहि समास में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि विग्रह करते समय जो ‘सह’ दूसरा पद (द्वितीय पद) प्रतीत होता है, वह समास में पहला पद (प्रथम पद) हो जाता है।

तुल्ययोग बहुव्रीहि समास के उदाहरण

तुल्ययोग बहुव्रीहि समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| पद | अर्थ |

|---|---|

| सबल | जो बल के साथ है |

| सदेह | जो देह के साथ है |

| सपरिवार | जो परिवार के साथ है |

(iv). व्यतिहार बहुव्रीहि समास

बहुव्रीहि समास का वह रूप, जिससे घात अथवा प्रतिघात की सूचना प्राप्त होती है, उसे ‘व्यतिहार बहुव्रीहि समास’ कहते है। व्यतिहार बहुव्रीहि समास में यह प्रतीत होता है कि ‘इस वस्तु से और उस वस्तु से लड़ाई हुई।

व्यतिहार बहुव्रीहि समास के उदाहरण

व्यतिहार बहुव्रीहि समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| पद | अर्थ |

|---|---|

| मुक्का-मुक्की | मुक्के-मुक्के से जो लड़ाई हुई |

| बाताबाती | बातों-बातों से जो लड़ाई हुई |

(v). प्रादी बहुव्रीहि समास

बहुव्रीहि समास का वह रूप, जिसमें पूर्वपद ‘उपसर्ग’ होता है, उसे ‘प्रादी बहुव्रीहि समास’ कहते है।

प्रादी बहुव्रीहि समास के उदाहरण

प्रादी बहुव्रीहि समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| पद | अर्थ |

|---|---|

| बेरहम | नहीं है रहम जिसमें |

| निर्जन | नहीं है जन जहाँ |

कुछ अन्य विशेष समास

यहाँ नीचे कुछ अन्य विशेष समास से संबंधित जानकारी प्रदान की गई है:-

संयोगमूलक समास

संयोगमूलक समास को ‘संज्ञा समास’ भी कहते है। संयोगमूलक समास में दोनों पद (प्रथम पद और द्वितीय पद) संज्ञा होते है, अर्थात संयोगमूलक समास में दो संज्ञाओं का संयोग होता है।

संयोगमूलक समास के उदाहरण

संयोगमूलक समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| संयोगमूलक समास के उदाहरण |

|---|

| माँ-बाप |

| भाई-बहन |

| दिन-रात |

| माता-पिता |

आश्रयमूलक समास

आश्रयमूलक समास को ‘विशेषण समास’ भी कहते है। आश्रयमूलक समास प्रायः ‘कर्मधारय समास’ होता है। आश्रयमूलक समास में प्रथम पद सदैव ‘विशेषण’ होता है, जबकि द्वितीय पद का अर्थ ‘बलवान’ होता है। यह विशेषण-विशेष्य, विशेष्य-विशेषण, विशेषण, विशेष्य, आदि पदों के द्वारा सम्पन्न होता है।

आश्रयमूलक समास के उदाहरण

आश्रयमूलक समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| आश्रयमूलक समास के उदाहरण |

|---|

| कच्चाकेला |

| शीशमहल |

| घनश्याम |

| लाल-पीला |

| मौलवीसाहब |

| राजबहादुर |

वर्णनमूलक समास

जिस समास में प्रथम पद ‘अव्यय’ और द्वितीय पद ‘संज्ञा’ होता है, उसे ‘वर्णनमूलक समास’ कहते है। वर्णनमूलक समास के अंतर्गत ‘बहुव्रीहि समास’ और ‘अव्ययीभाव समास’ का निर्माण होता है।

वर्णनमूलक समास के उदाहरण

वर्णनमूलक समास के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| वर्णनमूलक समास के उदाहरण |

|---|

| यथाशक्ति |

| प्रतिमास |

| घड़ी-घड़ी |

| प्रत्येक |

| भरपेट |

| यथासाध्य |

समास युग्म में अंतर

समास युग्म में सभी अंतर निम्न प्रकार है:-

कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर

कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में सभी अंतर निम्नलिखित है:-

| कर्मधारय समास | बहुव्रीहि समास |

|---|---|

| कर्मधारय समास में प्रथम पद ‘विशेषण’ अथवा ‘उपमान’ होता है जबकि, द्वितीय पद ‘विशेष्य’ अथवा ‘उपमेय’ होता है। कर्मधारय समास में ‘शब्दार्थ’ प्रधान होता है। कर्मधारय समास में द्वितीय पद ‘प्रधान’ होता है तथा प्रथम पद ‘विशेष्य के विशेषण’ का कार्य करता है। उदाहरण:- नीलकंठ = नीला कंठ | बहुव्रीहि समास में दो पद (प्रथम पद और द्वितीय पद) मिलकर तीसरे पद (तृतीय पद) की और संकेत करते है, जिसमें तीसरा पद (तृतीय पद) प्रधान होता है। उदाहरण:- नीलकंठ = नील + कंठ |

द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर

द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में सभी अंतर निम्नलिखित है:-

| द्विगु समास | बहुव्रीहि समास |

|---|---|

| द्विगु समास में पहला पद (प्रथम पद) ‘संख्यावाचक विशेषण’ होता है जबकि, दूसरा पद (द्वितीय पद) ‘विशेष्य’ होता है। उदाहरण:- चतुर्भुज -चार भुजाओं का समूह | बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही ‘विशेषण’ का कार्य करता है। उदाहरण:- चतुर्भुज – चार है भुजाएं जिसकी |

द्विगु समास और कर्मधारय समास में अंतर

द्विगु समास और कर्मधारय समास में सभी अंतर निम्नलिखित है:-

| द्विगु समास | कर्मधारय समास |

|---|---|

| द्विगु समास का पहला पद (प्रथम पद) सदैव ‘संख्यावाचक विशेषण’ होता है, जो दूसरे पद (द्वितीय पद) की गिनती बताता है। | कर्मधारय समास का एक पद विशेषण होने पर भी ‘संख्यावाचक’ कभी नहीं होता है। |

| द्विगु समास का पहला पद (प्रथम पद) ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है। | कर्मधारय समास में कोई भी पद दूसरे पद (द्वितीय पद) का विशेषण हो सकता है। |

| उदाहरण:- नवरात्र – नौ रात्रों का समूह | उदाहरण:- रक्तोत्पल – रक्त है जो उत्पल |

समास और संधि में अंतर

समास और संधि के मध्य सभी अंतर निम्न प्रकार है:-

| समास | संधि |

|---|---|

| समास का शाब्दिक अर्थ ‘संक्षेप’ होता है। | संधि का शाब्दिक अर्थ ‘मेल’ होता है। |

| समास में वर्णों के स्थान पर ‘पद’ का विशेष महत्व होता है। | संधि में उच्चारण के नियमों का विशेष महत्व होता है। |

| समास में दो या दो से अधिक पद मिलकर एक समस्त पद बनाते है और इनके बीच से विभक्तियों का लोप हो जाता है। | संधि में दो वर्ण होते है, इसमें कहीं पर एक तो कहीं पर दोनों वर्णों में परिवर्तन हो जाता है और कहीं पर तीसरा वर्ण भी आ जाता है। |

| समस्त पदों को तोड़ने की प्रक्रिया को ‘समास-विग्रह’ कहते है। | संधि किये हुए शब्दों को तोड़ने की क्रिया को ‘संधि-विच्छेद’ कहते है। |

| समास में बने हुए शब्दों के मूल अर्थ को परिवर्तित किया भी जा सकता है और परिवर्तित नहीं भी किया जा सकता है। | संधि में जिन शब्दों का योग होता है, उनका मूल अर्थ नहीं बदलता है। |

| उदाहरण:- विषधर = विष को धारण करने वाला अर्थात शिव | उदाहरण:- पुस्तक + आलय = पुस्तकालय |

समास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

-

समास की परिभाषा क्या है?

समास का तात्पर्य ‘संक्षिप्तीकरण’ से है। हिन्दी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ ‘छोटा रूप’ होता है; अर्थात, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले नए और छोटे शब्द को ‘समास’ कहते है।

अन्य शब्दों में, जिस क्रिया के द्वारा हिन्दी में कम से कम शब्दों मे अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है, उसे समास कहते है। -

समास के कितने भेद है?

समास के कुल 6 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

1. अव्ययीभाव समास

2. तत्पुरुष समास

3. कर्मधारय समास

4. द्विगु समास

5. द्वंद्व समास

6. बहुव्रीहि समास -

शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप कौनसे समास में होता है?

(अ). अव्ययीभाव समास

(ब). द्विगु समास

(स). द्वंद्व समास

(द). बहुव्रीहि समास

उत्तर:- द्वंद्व समास -

पूर्वपद संख्यावाची शब्द है?

(अ). अव्ययीभाव समास

(ब). द्विगु समास

(स). द्वंद्व समास

(द). कर्मधारय समास

उत्तर:- द्विगु समास -

निम्नलिखित में से ‘जन्मान्ध’ शब्द में समास है?

(अ). बहुव्रीहि समास

(ब). द्विगु समास

(स). तत्पुरुष समास

(द). कर्मधारय समास

उत्तर:- तत्पुरुष समास -

निम्नलिखित में से ‘यथास्थान’ सामासिक शब्द का विग्रह है?

(अ). यथा और स्थान

(ब). स्थान के अनुसार

(स). यथा का स्थान

(द). स्थान का यथा

उत्तर:- स्थान के अनुसार -

बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या है?

समास का वह रूप, जिसमें दो पद (प्रथम पद तथा द्वितीय पद) मिलकर तीसरा पद (तृतीय पद) का निर्माण करते है, तब वह तीसरा पद (तृतीय पद) प्रधान होता है, वह ही ‘बहुव्रीहि समास’ कहलाता है।

बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसका विग्रह करने पर ‘वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह‘ आदि आते है। -

निम्नलिखित में से ‘सप्तदीप’ सामासिक शब्द का विग्रह है?

(अ). सप्त द्वीपों का स्थान

(ब). सात दीपों का समूह

(स). सप्त दीप

(द). सात दीप

उत्तर:- सात दीपों का समूह -

निम्नलिखित में से ‘मतदाता’ सामासिक शब्द का विग्रह है?

(अ). मत को देने वाला

(ब). मत का दाता

(स). मत के लिए दाता

(द). मत और दाता

उत्तर:- मत को देने वाला -

निम्नलिखित में से ‘आत्मविश्वास’ शब्द में समास है?

(अ). बहुव्रीहि समास

(ब). अव्ययीभाव समास

(स). तत्पुरुष समास

(द). कर्मधारय समास

उत्तर:- तत्पुरुष समास -

निम्नलिखित में से ‘नीलकमल’ सामासिक शब्द का विग्रह है?

(अ). नीला है जो कमल

(ब). नील है कमल

(स). नीला कमल

(द). नील कमल

उत्तर:- नीला है जो कमल -

निम्नलिखित में से ‘लम्बोदर’ सामासिक शब्द का विग्रह है?

(अ). लम्बा उदर है जिसका अर्थात् गणेशजी

(ब). लम्बा ही है उदर जिसका

(स). लम्बे उदर वाले गणेश जी

(द). लम्बे पेट वाला

उत्तर:- लम्बा उदर है जिसका अर्थात् गणेशजी

अंतिम शब्द

अंत में आशा करता हूँ कि यह लेख आपको पसंद आया होगा और आपको हमारे द्वारा इस लेख में प्रदान की गई अमूल्य जानकारी फायदेमंद साबित हुई होगी।

अगर इस लेख के द्वारा आपको किसी भी प्रकार की जानकारी पसंद आई हो तो, इस लेख को अपने मित्रों व परिजनों के साथ फेसबुक पर साझा अवश्य करें और हमारे वेबसाइट को सबस्क्राइब कर ले।