शब्द की परिभाषा, प्रकार और उदाहरण

शब्द की परिभाषा : Shabd in Hindi:- आज के इस लेख में हमनें ‘शब्द की परिभाषा’ से सम्बंधित जानकारी प्रदान की है। यदि आप शब्द की परिभाषा से सम्बंधित जानकारी खोज रहे है? तो इस लेख को शुरुआत से अंत तक अवश्य पढ़े। तो चलिए शुरू करते है:-

शब्द की परिभाषा : Shabd in Hindi

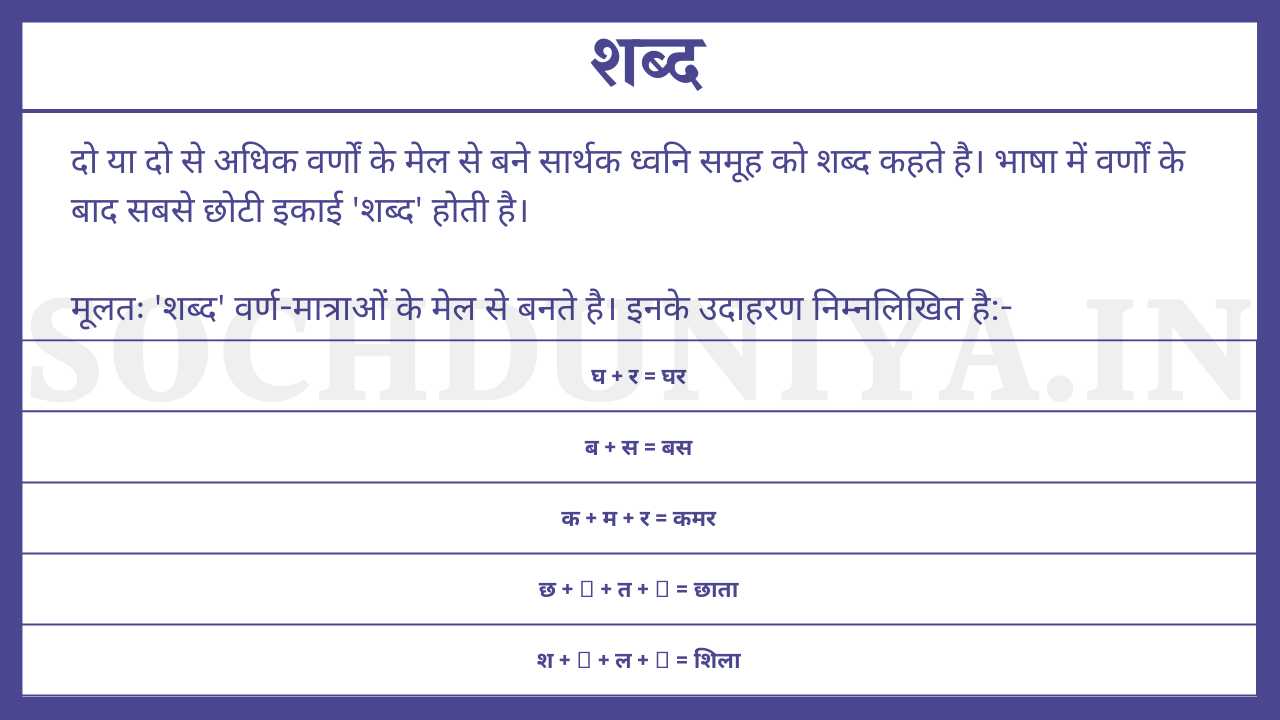

दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते है। भाषा में वर्णों के बाद शब्द सबसे छोटी इकाई होते है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो ‘शब्द’ वर्णों का मेल है, जिनके उदाहरण निम्नलिखित है:-

| घ + र = घर |

| ब + स = बस |

| क + म + र = कमर |

| छ + ा + त + ा = छाता |

| श + ि + ल + ा = शिला |

शब्द के भेद

शब्द के कुल 5 प्रकार के भेद होते है, जो कि निम्न प्रकार है:-

1. व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द-भेद

व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कुल 3 भेद है, जो कि निम्न प्रकार है:-

(i). रूढ़ शब्द

ऐसे शब्द जो कि अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते है, लेकिन किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते है और उनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता है, वह रूढ़ शब्द कहलाते है। उदाहरण के तौर पर:- ‘कल’। यदि ‘कल’ शब्द के टुकड़े किये जाए तो ‘क, ल’ का कोई अर्थ नहीं निकलता है। अतः यह निरर्थक है।

(ii). यौगिक शब्द

ऐसे शब्द जो कईं सार्थक शब्दों के मेल से बनते है, वह यौगिक शब्द कहलाते है। उदाहरण के तौर पर:- रामराज्य = राम + राज्य, देशद्रोह = देश + द्रोह, राजदूत = राज + दूत, आदि। यह सभी शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से बने है।

(iii). योगरूढ़ शब्द

ऐसे शब्द, जो कि यौगिक शब्द तो है, लेकिन सामान्य अर्थ को प्रकट न कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते है, योगरूढ़ शब्द कहलते है।

उदाहरण के तौर पर:- पंकज, दशानन, आदि। पंकज = पंक + ज (कीचड़ में उत्पन्न होने वाला) सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है। अतः ‘पंकज’ शब्द योगरूढ़ है। ठीक इसी प्रकार दश (दस) आनन (मुख) वाला ‘रावण’ के अर्थ में प्रसिद्ध है।

2. उत्पत्ति के आधार पर शब्द-भेद

उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कुल 4 भेद है, जो कि निम्न प्रकार है:-

(i). तत्सम शब्द

वह शब्द जो कि संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए है, तत्सम शब्द कहलाते है। इनके उदाहरण निम्नलिखित है:-

| अग्नि | रात्रि |

| क्षेत्र | सूर्य |

| वायु | चंद्रमा |

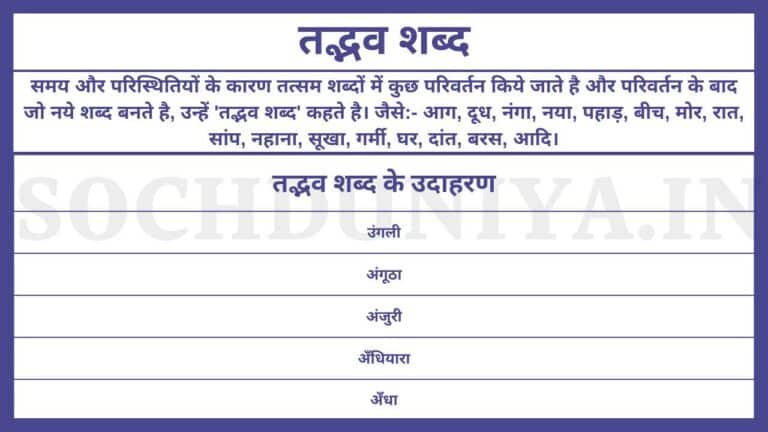

(ii). तद्भव शब्द

वह शब्द जो कि रूप बदलने के बाद संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आये है, तद्भव शब्द कहलाते है। इनके उदाहरण निम्नलिखित है:-

| आग (अग्नि) | रात (रात्रि) |

| खेत (क्षेत्र) | सूरज (सूर्य) |

| हवा (वायु) | चाँद (चंद्रमा) |

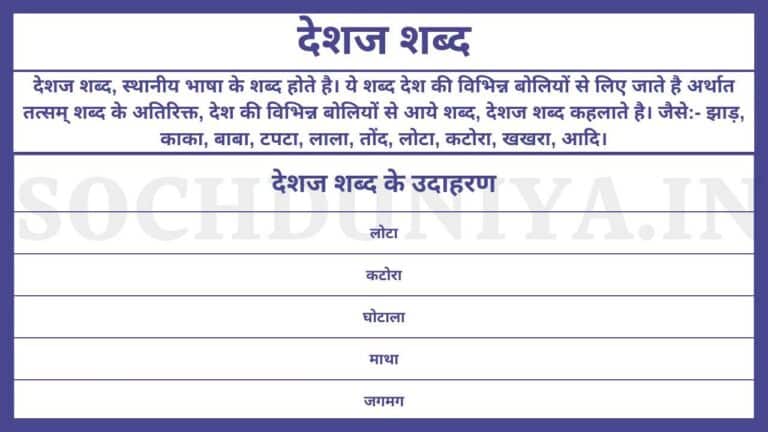

(iii). देशज (देशी) शब्द

वह शब्द, जो कि क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता के अनुसार बनकर प्रचलित हो गए है, देशज शब्द कहलाते है। इनके उदाहरण निम्नलिखित है:-

| पगड़ी | गाड़ी |

| थैला | पेट |

| खटखटाना |

(iv). विदेशज (विदेशी) शब्द

विदेशी जातियों के संपर्क के कारण उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे है, वह शब्द विदेशज (विदेशी) शब्द कहलाते है। इनके उदाहरण निम्नलिखित है:-

| स्कूल | अनार |

| आम | कैंची |

| अचार | पुलिस |

| टेलीफोन | रिक्शा |

नीचे कुछ विदेशी भाषाओं के शब्दों की सूची प्रदान की गई है।

अंग्रेजी भाषा के शब्द

| कॉलेज | पैंसिल |

| रेडियो | टेलीविजन |

| डॉक्टर | लैटरबक्स |

| पैन | टिकट |

| मशीन | सिगरेट |

| साइकिल | बोतल |

फ़ारसी भाषा के शब्द

| अनार | चश्मा |

| जमींदार | दुकान |

| दरबार | नमक |

| नमूना | बीमार |

| बरफ | रूमाल |

| आदमी | चुगलखोर |

| गंदगी | चापलूसी |

अरबी भाषा के शब्द

| औलाद | अमीर |

| कत्ल | कलम |

| कानून | खत |

| फकीर | रिश्वत |

| औरत | कैदी |

| मालिक | गरीब |

तुर्की भाषा के शब्द

| कैंची | चाकू |

| तोप | बारूद |

| लाश | दारोगा |

| बहादुर |

पुर्तगाली भाषा के शब्द

| अचार | आलपीन |

| कारतूस | गमला |

| चाबी | तिजोरी |

| तौलिया | फीता |

| साबुन | तंबाकू |

| कॉफी | कमीज |

फ्रांसीसी भाषा के शब्द

| पुलिस | कार्टून |

| इंजीनियर | कर्फ्यू |

| बिगुल |

चीनी भाषा के शब्द

| तूफान | लीची |

| चाय | पटाखा |

यूनानी भाषा के शब्द

| टेलीफोन | टेलीग्राफ |

| ऐटम | डेल्टा |

जापानी भाषा के शब्द

| रिक्शा |

डच भाषा के शब्द

| बम |

3. प्रयोग के आधार पर शब्द-भेद

प्रयोग के आधार पर शब्द के कुल 2 भेद है, जो कि निम्न प्रकार है:-

(i). विकारी शब्द

वह शब्द, जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष व काल के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, विकारी शब्द कहलाते है। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते है, जो कि निम्नलिखित है:-

| विकारी शब्द के प्रकार |

|---|

| संज्ञा |

| सर्वनाम |

| विशेषण |

| क्रिया |

(ii.) अविकारी शब्द

वह शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष व काल के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, अविकारी शब्द कहलाते है। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते है, जो कि निम्नलिखित है:-

| अविकारी शब्द के प्रकार |

|---|

| क्रिया-विशेषण |

| समुच्चयबोधक अव्यय |

| विस्मयादिबोधक अव्यय |

| संबंधबोधक अव्यय |

4. अर्थ की दृष्टि के आधार पर शब्द-भेद

अर्थ की दृष्टि के आधार पर शब्द के कुल 2 भेद है, जो कि निम्न प्रकार है:-

(i). सार्थक शब्द

वह शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहलाते है। इनके उदाहरण निम्नलिखित है:-

| रोटी | पानी |

| ममता | डंडा |

सार्थक शब्द कुल 4 प्रकार के होते है, जिनका विस्तारपूर्ण वर्णन निम्न प्रकार है:-

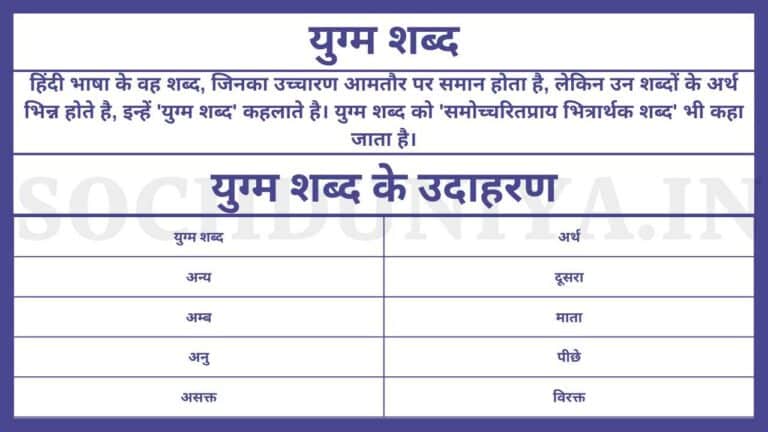

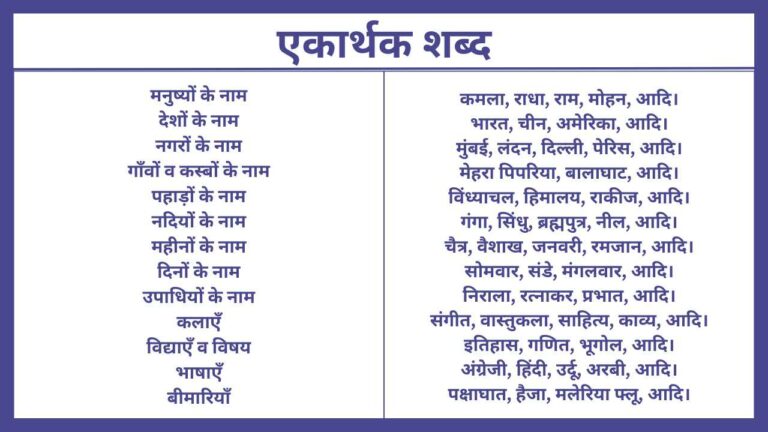

(१). एकार्थी शब्द

ऐसे शब्द जिनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है, एकार्थी शब्द कहलाते है। इनके उदाहरण निम्नलिखित है:-

| चाँद | सूरज |

(२). अनेकार्थी शब्द

ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ होता है, अनेकार्थी शब्द कहलाते है। उदाहरण के तौर पर:- ‘अंक’ शब्द का अर्थ ‘गोद’ भी होता है और ‘अंक’ का अर्थ एक ‘संख्या’ भी होती है। इनके उदाहरण निम्नलिखित है:-

| शब्द | अनेकार्थी शब्द |

|---|---|

| हरि | विष्णु, इंद्र, घोड़ा, सूर्य, बन्दर, सर्प, हाथी |

| क्षेत्र | खेत, शरीर, तीर्थ, स्थान |

| गुण | विशेषता, रस्सी, स्वभाव |

| पत्र | पत्ता, चिट्ठी, शंख, पन्ना |

(३). समानार्थी/पर्यायवाची शब्द

एक ही अर्थ वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द कहते है। इनके उदाहरण निम्नलिखित है:-

| शब्द | पर्यायवाची शब्द |

|---|---|

| पेड़ | वृक्ष, तरु, विटप |

| आसमान | नभ, गगन, अम्बर, आकाश |

| कमल | नीरज, पकंज, वारिज |

| दिन | दिवस, वार, वासर |

(४). विपरीतार्थी/विलोम शब्द

ऐसे शब्द जिनका अर्थ परस्पर विपरीत अथवा उल्टा होता है, विपरीतार्थी अथवा विलोम शब्द कहलाते है। इनके उदाहरण निम्नलिखित है:-

| शब्द | विपरीतार्थी/विलोम शब्द |

|---|---|

| रात | दिन |

| सुख | दुःख |

| आशा | निराशा |

(ii). निरर्थक शब्द

वह शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, निरर्थक शब्द कहलाते है। निरर्थक शब्दों पर हिंदी व्याकरण में कोई विचार नहीं किया जाता है। इनके उदाहरण निम्नलिखित है:-

| शब्द | निरर्थक शब्द |

|---|---|

| रोटी-वोटी | ‘वोटी’ शब्द निरर्थक शब्द है। |

| पानी-वानी | ‘वानी’ शब्द निरर्थक शब्द है। |

| डंडा-वंडा | ‘वंडा’ शब्द निरर्थक शब्द है। |

5. व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द-भेद

व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के कुल 5 भेद है, जो कि निम्न प्रकार है:-

(i). संज्ञा

संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ‘नाम’ होता है। इसलिए किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी, जाति, स्थान, वस्तु, क्रिया, भाव, आदि के नाम को संज्ञा कहते है। इनके उदाहरण निम्नलिखित है:-

| सीता | राजस्थान |

| हाथी | पुस्तक |

संज्ञा के आधार पर पद/शब्द 5 प्रकार के होते है, जो कि निम्नलिखित है:-

| व्यक्तिवाचक संज्ञा |

| जातिवाचक संज्ञा |

| द्रव्यमानवाचक संज्ञा |

| भाववाचक संज्ञा |

| समूहवाचक संज्ञा |

(ii). सर्वनाम

वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर उस स्थान पर आने वाली संज्ञा के अर्थ की पूर्ति करते है, लेकिन संज्ञा (वास्तविक नाम) नहीं होती है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ “सभी का नाम” होता है अर्थात सर्वनाम शब्द किसी एक व्यक्ति का नाम न होकर सभी का (वाक्य बोलने वाले) का नाम होता है।

उदाहरण के तौर पर:- “मैं खाना खाकर चाय पीता हूँ। यहाँ पर “मैं” किसी एक व्यक्ति का सूचक नहीं है, लेकिन इस वाक्य को बोलने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सूचक सर्वनाम के रूप में है। सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते है, जो कि निम्नलिखित है:-

| पुरुषवाचक सर्वनाम |

| निजवाचक सर्वनाम |

| निश्चितवाचक सर्वनाम |

| अनिश्चयवाचक सर्वनाम |

| प्रश्नवाचक सर्वनाम |

| संबंधवाचक सर्वनाम |

(iii). क्रिया

वह शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है, उसे क्रिया कहते है।

धातु:- क्रिया के मूल रूप को मुख्य धातु कहा जाता है। धातु से ही क्रिया शब्द का निर्माण होता है।

कर्म अथवा रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते है, जो कि निम्नलिखित है:-

| सकर्मक क्रिया |

| अकर्मक क्रिया |

(iv). विशेषण

संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते है अर्थात वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान की विशेषता बताते है, उन्हें विशेषण कहते है। विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते है, जो कि निम्नलिखित है:-

| सर्वनाम विशेषण |

| गुणवाचक विशेषण |

| संख्यावाचक विशेषण |

| परिमाणवाचक विशेषण |

(v). अव्यय

वह शब्द जिनमे लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते है। उदाहरण के तौर पर:- उधर, किन्तु, परन्तु, लेकिन, जब तक, अब तक, आज, कल, इधर, क्यों, इसलिए, किसलिए, अतः, अब, आदि।

अव्यय मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते है, जो कि निम्नलिखित है:-

| क्रिया विशेषण |

| संबंधबोधक अव्यय |

| समुच्चयबोधक अव्यय |

| विस्मयमाधिबोधक अव्यय |

शब्दार्थ ग्रहण

एक बालक अपने समाज में सामाजिक व्यव्हार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का अर्थ कैसे ग्रहण करता है, इसका सम्पूर्ण अध्ययन भारतीय भाषा चिंतन में गहराई से हुआ है और अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया को ‘शक्ति’ कहा गया है।

शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च।

वाक्यस्य शेषाद् विवृत्तेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः।।

——————-(न्यायसिद्धांत मुक्तावली-शब्दखंड)

इस कारिका में अर्थ-ग्रहण के कुल 8 साधन माने गए है, जो कि निम्नलिखित है:-

| व्याकरण |

| उपमान |

| कोश |

| आप्त वाक्य |

| वृद्ध व्यवहार/लोक व्यवहार |

| वाक्य शेष |

| विवृत्ति |

| सिद्ध पद सान्निध्य |

शब्द-शक्ति

प्रत्येक शब्द से जो अर्थ निकलता है, वह अर्थ-बोध कराने वाली शब्द की शक्ति है। शब्द की कुल 3 शक्तियां है, जो कि निम्नलिखित है:-

| शब्द-शक्ति | शब्द के प्रकार | शब्द के अर्थ |

|---|---|---|

| अभिधा | वाचक | वाच्यार्थ |

| लक्षणा | लक्षक | लक्ष्यार्थ |

| व्यंजना | व्यंजक | व्यंग्यार्थ |

1. अभिधा शक्ति

मुख्य अर्थ की बोधिका शब्द की प्रथमा शक्ति का नाम ‘अभिधा’ है। अभिधा शक्ति से पद-पदार्थ का पारस्परिक सम्बन्ध ज्ञात होता है।

अभिधा शक्ति से जिन वाचक शब्दों का अर्थ बोध होता है, उन्हें क्रमश: रूढ़ (पेड़, पौधा), यौगिक (पाठशाला, मिठार्इवाला) तथा योगरूढ़ (चारपार्इ) कहा जाता है।

2. लक्षणा शक्ति

मुख्यार्थ से भिन्न लक्षणा शक्ति द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है, उसके अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते है। शब्द में यह आरोपित है और अर्थ में इसका स्वाभाविक निवास है। उदाहरण के तौर पर:- “वह बड़ा शेर है” इस वाक्य में “शेर” बहादुर का लक्ष्यार्थ है।

अथवा

मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढि़-प्रयोजन को लेकर जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से सम्बन्ध रखने वाला अन्य अर्थ लक्षित होता है, उसे लक्षणा शक्ति कहते है। लक्षणा के लक्षण में कुल 3 बातें मुख्य है, जो कि निम्नलिखित है:-

| मुख्यार्थ की बाधा |

| मुख्यार्थ का योग |

| रूढि़ अथवा प्रयोजन |

3. व्यंजना शक्ति

व्यंजना शक्ति के कुल 2 भेद होते है, जो कि निम्नलिखित है:-

| शाब्दी व्यंजना |

| आर्थी व्यंजना |

शाब्दी व्यंजना के कुल 2 भेद होते है, जो कि निम्नलिखित है:-

| अभिधामूला |

| लक्षणामूला |

वाचक शब्द

वाचक शब्द साक्षात संकेतित अर्थ का बोधक होता है। वाचक शब्दों के कुल 4 भेद होते है, जो कि निम्नलिखित है:-

| जातिवाचक शब्द |

| गुणवाचक शब्द (विशेषण) |

| क्रियावाचक शब्द |

| द्रव्यवाचक शब्द |

अंतिम शब्द

अंत में आशा करता हूँ कि यह लेख आपको पसंद आया होगा और आपको हमारे द्वारा इस लेख में प्रदान की गई अमूल्य जानकारी फायदेमंद साबित हुई होगी।

अगर इस लेख के द्वारा आपको किसी भी प्रकार की जानकारी पसंद आई हो तो, इस लेख को अपने मित्रों व परिजनों के साथ फेसबुक पर साझा अवश्य करें और हमारे वेबसाइट को सबस्क्राइब कर ले।

Valuable Information You Have Shared