शांत रस की परिभाषा, भेद, अवयव और उदाहरण

शांत रस की परिभाषा : Shant Ras in Hindi:- आज के इस लेख में हमनें ‘शांत रस की परिभाषा’ से सम्बंधित जानकारी प्रदान की है। यदि आप शांत रस की परिभाषा से सम्बंधित जानकारी खोज रहे है? तो इस लेख को शुरुआत से अंत तक अवश्य पढ़े। तो चलिए शुरू करते है:-

शांत रस की परिभाषा : Shant Ras in Hindi

जब मनुष्य मोह-माया को त्याग कर सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है और वैराग्य धारण कर परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान प्राप्त करता है, तो मनुष्य के मन को जो शांति प्राप्त होती है, उसे ही ‘शांत रस’ कहते है। शांत रस का स्थायी भाव ‘निर्वेद’ है।

साधारण शब्दों में, तत्व-ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर शान्त रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ पर न दुःख होता है और न ही सुख, न द्वेष होता है और न ही राग और न कोई इच्छा होती है। ऐसी मनोस्थिति में उत्पन्न रस को मुनियों ने ‘शान्त रस’ की परिभाषा प्रदान की है।

साहित्य के प्रसिद्ध नवरसों (नौ रसों) में अन्तिम रस ‘शांत रस’ को माना जाता है:- “शान्तोऽपि नवमो रस:।” इसका कारण यह है कि भरतमुनि के ‘नाट्यशास्त्र’ में जो रस विवेचन आदि का स्रोत है, नाट्य रसों के रूप में सिर्फ आठ रसों का ही वर्णन मिलता है।

शांत रस को उस रूप में भरतमुनि ने मान्यता प्रदान नहीं की, जिस रूप में अन्य सभी रसों को मान्यता प्रदान की और न शांत रस के विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का कोई स्पष्ट निरूपण किया।

शांत रस के उदाहरण

शांत रस के उदाहारण निम्न प्रकार है:-

कबहुँक हौं यहि रहनि रहौंगौ।

श्री रघुनाथ-कृपालु-कृपा तें सन्त सुभाव गहौंगो।

जथालाभ सन्तोष सदा काहू सों कछु न चहौंगो।

परहित-निरत-निरंतर, मन क्रम वचन नेम निबहौंगो। – तुलसीदास

स्पष्टीकरण

| स्थाई भाव | संसार से पूर्ण विरक्ति और निर्वेद |

| आलंबन (विभाव) | राम की भक्ति |

| उद्दीपन (विभाव) | साधु-सम्पर्क एवं श्री रघनाथ की कृपा |

| अनुभाव | धैर्य, सन्तोष, अचिन्ता, आदि। |

| संचारी भाव | निर्वेद, हर्ष स्मति, आदि। |

व्याख्या:- उपरोक्त पद में तुलसीदास जी ने श्री रघुनाथ की कृपा से सन्त-स्वभाव ग्रहण करने की कामना की है। इस प्रकार, उपरोक्त सभी उपादानों से पुष्ट होकर शांत रस की निष्पत्ति में समर्थ हुआ है।

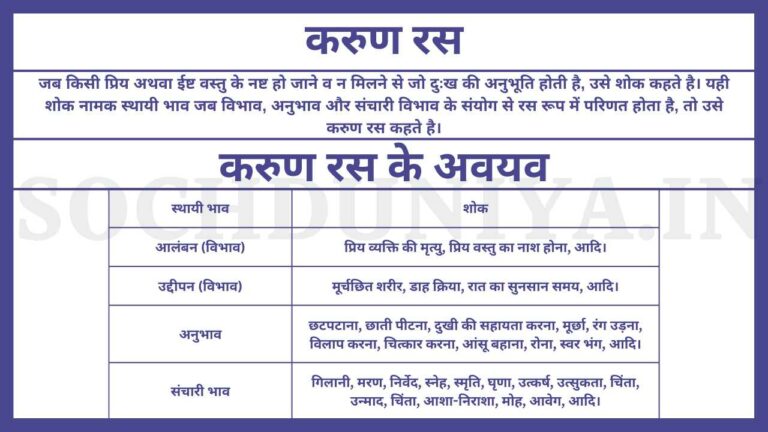

शांत रस के अवयव (उपकरण)

शांत रस के अवयव निम्न प्रकार है:-

| स्थाई भाव | निर्वेद |

| आलंबन (विभाव) | परमात्मा चिंतन एवं संसार की क्षणभंगुरता। |

| उद्दीपन (विभाव) | सत्संग, तीर्थ स्थलों की यात्रा, शास्त्रों का अनुशीलन, आदि। |

| अनुभाव | पूरे शरीर मे रोमांच, पुलक, अश्रु, आदि। |

| संचारी भाव | धृति, हर्ष, स्मृति, मति, विबोध, निर्वेद, आदि। |

शांत रस का स्थायी भाव

शांत रस का स्थायी भाव ‘निर्वेद’ (उदासीनता) है। शांत रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति व संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति प्राप्त होती है, वहाँ पर शांत रस की उत्पत्ति होती है।

अष्टनाट्यरसों का स्वरूप निरूपित करने के पश्चात ‘नाट्यशास्त्र’ में शांत रस की सम्भावना का निर्देश निम्नलिखित शब्दों में किया गया है और ‘नवरस’ शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख भी यहीं पर हुआ है:-

“अत: शान्तो नाम…..।

मोक्षध्यात्मसमुत्थ…..शान्तरसो नाम सम्भवति।

……एवं नव रसा दृष्टा नाट्यशैर्लक्षणान्विता:।”

स्पष्टीकरण:- मोक्ष और आध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है, इसे शांत रस नाम देना कल्पनीय है। नाट्यज्ञ साहित्यकारों की दृष्टि में इस प्रकार विविध लक्षणों से युक्त नौ रस (नवरस) होते है।

निम्नलिखित अंश के अतिरिक्त ‘नाट्यशास्त्र’ में ही एक स्थान पर यह भी प्रतिपादित किया गया है कि शांत रस में ही ‘रति’ सहित कुल आठ स्थायी भावों की उत्पत्ति होती है और शांत रस में ही उनका विलय हो जाता है:-

“स्वं स्वं निमित्तमासाथ शान्ताद्भाव: प्रवर्तते।

पुनर्निमित्तापाये च शान्त एवोपलीयते।।”

शांत रस का महत्व

अभिनवगुप्त ने शांत रस और उसके स्थायी भाव की समस्या पर गम्भीरतापूर्वक काफी सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया और अपने पूर्व के सभी मतों का खण्डन करते हुए स्वतंत्र मत की स्थापना की।

जिन मतों का उल्लेख ‘अभिनवभारती’ में हुआ है, उनमें से एक शम को स्थायी, तपस्या तथा योगियों के सम्पर्क को विभाव, काम, क्रोध, आदि के भाव को अनुभाव और धृति, मति, आदि को संचारी भाव मानता हुआ शांत रस की कल्पना सम्पूर्ण रसांगों के साथ करता है।

लेकिन, दूसरा मत शम और शांत को पर्यायवाची स्वीकार कर अन्य अनेक तर्कों द्वारा शांत रस की पृथक सत्ता का निषेध करता है। कुछ विचारकों के अनुसार ‘निर्वेद’ शांत रस का स्थायी भाव है।

लेकिन, कुछ अन्य विचारक पानक रस की भांति रति, उत्साह, आदि आठ स्थायी भावों को सम्मिलित रूप से शांत रस का स्थायी भाव स्वीकार करने के पक्ष में है। अभिनवगुप्त ने उक्त सभी मतों का खण्डन पाण्डित्यपूर्ण रीतियों से करते हुए अंत में ‘तत्वज्ञान’ को शांत रस का स्थायी भाव स्वीकार किया है।

उनके मत से जिस प्रकार ‘काम,’ ‘रति,’ आदि से अभिहित होकर कवि और नट द्वारा रसस्वरूप में आस्वाद्य होकर प्रकट होता है, उसी प्रकार ‘मोक्ष’ नामक पुरुषार्थ अपने योग्य भी विशेष चित्तवृत्ति के योग से रस अवस्था को प्राप्त कर सकता है और यहीं शांत रस है। आचार्यों ने ‘निर्वेद’ को शोक के प्रवाह को फैलाने वाली विशेष चित्तवृत्ति स्वीकार किया, जिसकी उत्पत्ति 2 प्रकार से होती है:-

| दारिद्रय से |

| तत्वज्ञान से |

तत्वज्ञान से उत्पन्न ‘निर्वेद’ अन्य सभी स्थायी भावों को दबा लेने वाला है और उनकी अपेक्षा अधिक स्थायित्व वाला भी है। लेकिन, यदि इस ‘निर्वेद’ को शांत रस का स्थायी भाव माना जायेगा, तो तत्वज्ञान को ‘विभाव’ स्वीकार करना होगा, क्योंकि तत्वज्ञान से यह उत्पन्न होता है, लेकिन इसे उचित नहीं माना गया।

असल में तत्वज्ञान से ‘निर्वेद’ की उत्पत्ति नहीं होती है, तत्वज्ञान ही ‘निर्वेद’ अथवा ‘वैराग्य’ से उत्पन्न होता है। ‘शम’ और ‘निर्वेद’ को समान स्वीकार कर ‘शम’ और ‘शान्त’ में ह्रास और हास्य की भांति सिद्ध और साध्य, साधारण और असाधारण का भेद भी उन्होंने बताया।

इस प्रकार काफी अधिक तर्क-वितर्क के बाद तत्वज्ञान को ही अन्तिम मान्यता प्रदान की। इसके बाद के शास्त्रकारों ने शांत रस के स्थायी भाव-विषयक उनके मत को स्वीकार नहीं किया। इसके मूल में कहीं न कहीं दो मुख्य कारण थे, जो कि निम्नलिखित है:-

| पहले कारण के अनुसार:- ‘तत्वज्ञान’ को स्थायी भाव कहना ज्ञान को भाव का स्थान देना है, जो कि सहज ग्राह्य नहीं हो सका और न ही वह उचित दिखाई देता है। |

| दूसरे कारण के अनुसार:- जब ‘शम’ और शांत में वही भेद है, जो भेद हास और हास्य में है, तो फिर जिस प्रकार हास्य रस का स्थायी भाव ‘हास’ हो सकता है, ठीक उसी प्रकार शांत रस का स्थायी भाव भी ‘शम’ हो सकता है। इस पर आपत्ति करना समीचनी नहीं है, क्योंकि भरतमुनि ने ही उसे निर्धारित किया है। |

शांत रस के स्थायी भाव सम्बन्धी वाद-विवाद का यहीं अन्त नहीं होता है अपितु, साहित्य में और भी कईं मत व्यक्त किये गए है, जो कि निम्नलिखित है:-

| ‘अग्निपुराण’ में ‘रति’ के अभाव से शांत रस की उत्पत्ति मानी गई है। |

| रुद्रट ने ‘सम्यक ज्ञान’ को, आनन्दवर्धन ने ‘तृष्णाक्षयसुख’ को तथा कुछ अन्य विद्वानों ने ‘सर्वचित्तवृत्तिप्रशम्,’ ‘निर्विशेषचित्तवृत्ति,’ ‘धृति,’ ‘उत्साह,’ आदि को भी शांत रस का स्थायी भाव निर्धारित किया। |

शांत रस के भेद

श्रृंगार रस की भांति शांत रस के भेद-प्रभेद करने की और आचार्यों का ध्यान प्राय: नहीं गया है। सिर्फ ‘रस-कलिका’ में रुद्रभट्ट द्वारा शांत रस के कुल 4 भेद किये गए है, जो कि निम्न प्रकार है:-

| वैराग्य |

| दोष-विग्रह |

| सन्तोष |

| तत्व-साक्षात्कार (जो कि मान्य नहीं हुए) |

शांत रस के समानान्तर कुछ नये रसों की कल्पना भी की गई। जिनमें:-

- ‘संगीतसुधाकर’ के रचयिता हरिपाल द्वारा कल्पित ब्रह्मरस तथा ‘रसमंजरी’ के प्रणेता भानुदत्त द्वारा कल्पित कार्पण्य रस विशेष उल्लेखनीय है।

- जैन ‘अनुयोगद्वारसूत्र’ में ‘प्रशान्त’ नामक रस का वर्णन मिलता है।

- भोज (11वीं शताब्दी ईस्वी. पूर्व.) के ‘सरस्वतीकण्ठाभरण’ में धीरोदात्त, आदि चतुर्विध नायकों के आधार पर कुछ रसों की सिद्धि मानी गई है, जिनमें धीरप्रशान्त के अनुरूप ‘प्रशान्त’ अथवा ‘शान्त रस’ धृति की स्थिति सिद्ध होती है।

धनंजय, मम्मट और विश्वनाथ प्रभूति संस्कृत के प्रसिद्ध परवर्ती आचार्यों ने शांत रस का लक्षण निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया है:-

धनंजय ने “शमप्रकर्षों निर्वाच्यो मुदितादेस्तदात्मता,” अर्थात शांत रस अनिर्वाच्य और शम का प्रकर्ष है तथा मोद उसका स्वरूप है। इस पर व्याख्याकार धनिक का कथन है:- “मुनिराजों ने उस रस को शान्त कहा है, जिसमें सुख, दु:ख, चिन्ता, द्वेष, राग, इच्छा, आदि कुछ नहीं रहते है और जिसमें सभी भावों का ‘शम’ प्रधान रहता है।”

मम्मट का कथन है:- “निर्वेदस्थायिभावोऽस्ति नवमो रस:।” अर्थात निर्वेद स्थायी वाला शांत रस नौवां रस होता है।

विश्वनाथ ने ‘साहित्यदर्पण’ में शांत रस की व्याख्या निम्न प्रकार की है:- “शांत रस की प्रकृति: – उत्तम, स्थायी भाव:- शम, वर्ण:- कुन्देन्दु तथा देवता:- श्री नारायण हैं। संसार की अनित्यता, वस्तुजगत की नित्सारता और परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान इसके आलम्बन है। भगवान के पवित्र आश्रय, तीर्थस्थान, रम्य एकान्त वन तथा महापुरुषों का सत्संग उद्दीपन है। अनुभाव रोमांच आदि और संचारी भावों में निर्वेद, हर्ष, स्मरण, गति, उन्माद तथा प्राणियों पर दया आदि की गणना की जा सकती है।”

संस्कृत साहित्य में, विशेषकर धनंजय द्वारा ‘निर्वेद’ को स्थायी मानने का विरोध किया गया है। लेकिन, कुछ रीतिकालीन हिन्दी काव्य आचार्यों ने मम्मट के मत का समर्थन करते हुए ‘शम’ के स्थान पर ‘निर्वेद’ को ही शांत रस का स्थायी भाव स्वीकार किया है।

विभिन्न विद्वानों के अनुसार शांत रस

विभिन्न विद्वानों के अनुसार शांत रस की परिभाषा निम्न प्रकार है:-

कुलपति मिश्र के अनुसार शांत रस

“तत्त्व शानते कबित में,

जहँ प्रगटै निर्वेद।

कहै सान्त रस जासुको,

सो है नौमो भेद।।”

नन्दराम के अनुसार शांत रस

“जाको थाई भाव सुकवि हमिरदेव बखानत।”

पद्माकर के अनुसार शांत रस

“सुरस सान्त निर्वेद है जाको थाई भाव।”

- कुलपति मिश्र के उपर्युक्त लक्षण पर अभिनवगुप्त के मत की छाया है।

- अन्य प्रमुख काव्य आचार्यों में चिन्तामणि, भिखारीदास और केशवदास ने ‘शम’ को ही मान्यता प्रदान की है।

- बेनी प्रवीन ने ‘नवसतरंग’ में ‘थाई जासु बिराग’ लिखकर विराग को और ‘साहित्यसागर’ के रचयिता बिहारीलाल भट्ट ने ‘शान्ती स्थायी भाव है’ लिखकर ‘शान्ति’ को ही शान्त रस का स्थायी भाव स्वीकार किया है।

- चिन्तामणि ने भी ‘सम कहियत वैराग्यते’ के द्वारा ‘शम’ और ‘वैराग्य’ को समानार्थी स्वीकार किया है।

- केशवदास ने तो ‘शम’ के कारण शांत रस को ही ‘शम रस’ का नाम दे दिया है:-

“सबते होय उदास मन बसै एक ही ठौर।

ताहीसों सम रस कहत केसब कबि सिरमौर।।”

- पण्डितराज जगन्नाथ ने महाभारत आदि प्रबन्धों में शांत रस की प्रधानता मानी है और उसे ‘अखिल लोकानुभव सिद्ध’ भी घोषित किया है।

- जैन कवि बनारसीदास ने अपने ‘समयसार’ नाटक में शांत रस को ‘रसराज’ मानते हुए लिखा है:- ‘नवमो सान्त रसनिको नायक।’ संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं का ज्ञान-भक्तिपरक सम्पूर्ण साहित्य मूलत: शांत रस के अन्तर्गत आता है। यद्यपि, उसमें शेष अन्य आठ रसों का पर्याप्त परिविस्तार मिलता है।

- वैराग्य भारतीय विचारधारा का महत्त्वपूर्ण तथा शक्तिशालिनी प्रवृत्ति रही है और उसका प्रभाव भारतीय साहित्य पर निरन्तर बना रहा है।

- हिन्दी साहित्य के भक्तिकाल में शांत रस को महत्व प्राप्त हुआ है। विनय सम्बन्धी भक्तिभावना में इसी रस का प्रसार है।

- सूर के विनय के पदों में तथा तुलसी की ‘विनयपत्रिका’ में शांत रस की पूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। सन्त कवियों में निर्वेद, शम तथा वैराग्य की व्यापक भावना पाई जाती है। प्रेममार्गी सूफ़ी कवियों के प्रबन्ध काव्यों में यत्र-तत्र इसकी अवतारणा है।

शांत रस के उदाहरण

शांत रस के उदाहरण निम्न प्रकार है:-

उदाहरण:- 1

मन रे तन कागज का पुतला,

लगे बुद विनसि जाए झण में,

गरब करै क्यों इतना।।

स्पष्टीकरण:- उपरोक्त पंक्ति कबीरदास की है। इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास ने कहा है कि “हे मनुष्य तुम किस बात पर गर्व करते हो। जो यह शरीर को और अपने जीवन को लेकर यूं ही जो मदमस्त रहते हो। यह कुछ काम नहीं आएगा, यह तन एक कागज का पुतला है। एक बूंद पानी की पड़ने पर जिस प्रकार कागज गलकर अपना वास्तविक अस्तित्व खो देता है। यह शरीर भी एक क्षण में अपना सब कुछ छोड़ जाएगा। इसलिए अपने शरीर और ऐश्वर्य पर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए।”

उदाहरण:- 2

ओ क्षणभंगुर भव राम राम।

स्पष्टीकरण:- उपरोक्त पंक्ति महात्मा बुद्ध बनने से पूर्व सिद्धार्थ की है। महात्मा बुद्ध शांति और विश्व कल्याण के लिए सुख, समृद्धि, वैभव, परिवार, राज-पाट छोड़कर प्रस्थान करते है। उन्होंने इस जीवन को क्षणभंगुर माना है।

उदाहरण:- 3

लम्बा मारग दूरि घर विकट पंथ बहुमार।

कहौ संतो क्युँ पाइए दुर्लभ हरि दीदार।।

उदाहरण:- 4

देखी मैंने आज जरा,

हो जावेगी क्या ऐसी मेरी ही यशोधरा।

हाय! मिलेगा मिट्टी में वह वर्ण सुवर्ण खरा,

सुख जावेगा मेरा उपवन जो है आज हरा।।

उदाहरण:- 5

जब मै था तब हरि नाहिं अब हरि है मै नाहिं।

सब अँधियारा मिट गया जब दीपक देख्या माहिं।।

शांत रस से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

-

शांत रस की परिभाषा क्या है?

जब मनुष्य मोह-माया को त्याग कर सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है और वैराग्य धारण कर परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान प्राप्त करता है, तो मनुष्य के मन को जो शांति प्राप्त होती है, उसे ही ‘शांत रस’ कहते है। शांत रस का स्थायी भाव ‘निर्वेद’ है।

-

शांत रस का स्थायी भाव क्या है?

(अ). भय

(ब). निर्वेद

(स). क्रोध

(द). घ्रणा

उत्तर:- निर्वेद -

“शांति के लिए किया गया दान-पुण्य” कौनसे रस के अंतर्गत आता है?

(अ). हास्य रस

(ब). शृंगार रस

(स). शांत रस

(द). करूण रस

उत्तर:- शांत रस -

“परमात्मा चिंतन एंव संसार की क्षणभंगुरता” आलंबन कौनसे रस में होता है?

(अ). करूण रस

(ब). भयानक रस

(स). वातसल्य रस

(द). शांत रस

उत्तर:- शांत रस -

शांत रस में संचारी भाव क्या है?

(अ). निर्वेद

(ब). परमात्मा चिंतन

(स). धृति, हर्ष

(द). पूरे शरीर में रोमांच

उत्तर:- धृति, हर्ष -

मनुष्य के मन को जब शांति मिलती है, तो वहाँ कौनसा रस उत्पन्न होता है?

(अ). रौद्र रस

(ब). शांत रस

(स). भयानक रस

(द). भक्ति रस

उत्तर:- शांत रस -

जब श्रोता के मन में निर्वेद के भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ कौनसा रस होता है?

(अ). शांत रस

(ब). रौद्र रस

(स). अदभूत रस

(द). करुण रस

उत्तर:- शांत रस

अंतिम शब्द

अंत में आशा करता हूँ कि यह लेख आपको पसंद आया होगा और आपको हमारे द्वारा इस लेख में प्रदान की गई अमूल्य जानकारी फायदेमंद साबित हुई होगी।

अगर इस लेख के द्वारा आपको किसी भी प्रकार की जानकारी पसंद आई हो तो, इस लेख को अपने मित्रों व परिजनों के साथ फेसबुक पर साझा अवश्य करें और हमारे वेबसाइट को सबस्क्राइब कर ले।