स्वर की परिभाषा, प्रकार और उदाहरण

स्वर की परिभाषा : Hindi Swar:- आज के इस लेख में हमनें ‘स्वर की परिभाषा’ से सम्बंधित जानकारी प्रदान की है। यदि आप स्वर की परिभाषा से सम्बंधित जानकारी खोज रहे है? तो इस लेख को शुरुआत से अंत तक अवश्य पढ़े। तो चलिए शुरू करते है:-

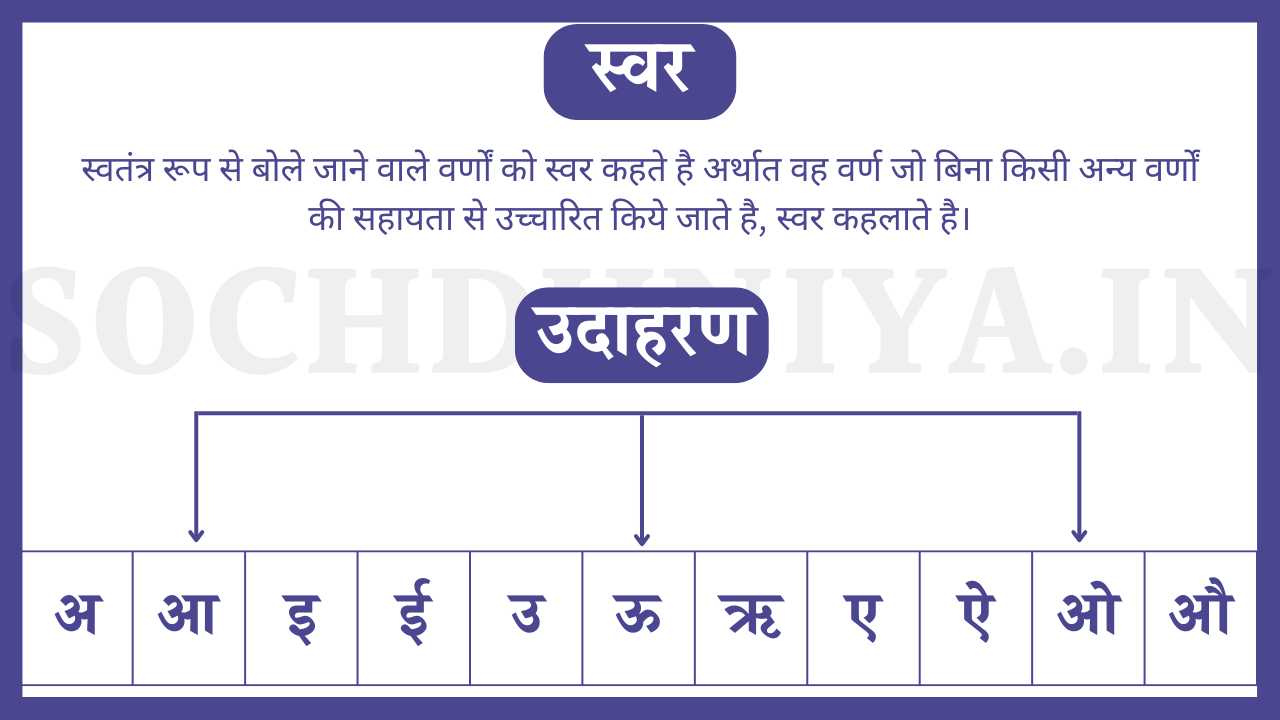

स्वर (Swar) की परिभाषा

स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते है अर्थात वह वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से उच्चारित किये जाते है, स्वर कहलाते है।

जिन वर्णों का उच्चारण करते समय साँस ‘कंठ व तालु’ आदि स्थानों से बिना रुके निकलती है, उन्हें स्वर कहते है। सभी प्रकार के स्वरों के उदाहरण निम्नलिखित है:-

स्वर के उदाहरण

| अ | आ |

| इ | ई |

| उ | ऊ |

| ए | ऐ |

| ओ | औ |

अनुस्वर के उदाहरण

| अं | अः |

अर्द्ध स्वर के उदाहरण

| ऋ |

स्वरों का वर्गीकरण

स्वरों का वर्गीकरण कुल 6 प्रकार से होता है, जो कि निम्नलिखित है:-

| 1. मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर |

|---|

| ह्स्व स्वर |

| दीर्घ स्वर |

| प्लुत स्वर |

| 2. योग अथवा रचना के आधार पर |

|---|

| मूल स्वर |

| संयुक्त स्वर/संहित स्वर |

| 3. जिह्वा की आड़ी स्थिति के आधार पर |

|---|

| अग्र स्वर |

| मध्य अथवा केंद्रीय स्वर |

| पश्च स्वर |

| 4. जिह्वा की खड़ी स्थिति अथवा मुख द्वार खुलने व बन्द होने के आधार पर |

|---|

| विवृत स्वर |

| अर्द्ध विवृत स्वर |

| संवृत स्वर |

| अर्द्ध संवृत स्वर |

| 5. ओष्ठों की स्थिति के आधार पर |

|---|

| वर्तुल अथवा वृत्तमुखी |

| अवर्तुल अथवा प्रसृत अथवा आवृत्तमुखी |

| अर्द्धवर्तुल |

| 6. जिह्वा पेशियों के तनाव के आधार पर |

|---|

| शिथिल |

| कठोर |

स्वर के प्रकार

वैदिक काल में ध्वनि मापन की इकाई मात्रा थी। इसी मापन के आधार पर स्वरों का विभाजन किया गया था।

1. मात्रा अथवा उच्चारण काल के आधार पर

मात्रा अथवा उच्चारण काल के आधार पर स्वरों की कुल संख्या 11 है। इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिनका विस्तारपूर्ण वर्णन निम्न प्रकार से है:-

(i). ह्स्व स्वर

वह स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्स्व स्वर कहा जाता है। ह्स्व स्वर 4 होते है, जो कि निम्नलिखित है:-

| अ | आ |

| उ | ऋ |

(ii). दीर्घ स्वर

वह स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर 7 होते है, जो कि निम्नलिखित है:-

| आ | ई |

| ऊ | ए |

| ऐ | ओ |

| औ |

दीर्घ स्वर 2 शब्दों के मेल से बनते है, जिनके उदाहरण निम्न प्रकार से है:-

| अ + आ = आ |

| इ + ई = ई |

| उ + ऊ = ऊ |

| अ + ई = ए |

| अ + ए = ऐ |

| अ + उ = ओ |

| अ + ओ = औ |

(iii). प्लुत स्वर

वह स्वर जिनके उच्चारण में ह्स्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। प्लुत स्वर का चिन्ह ऽ है और इनका प्रयोग पुकारते समय किया जाता है। प्लुत स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे एस (S) अथवा हिंदी के 3 से प्रदर्शित किया जाता है, जिनके उदाहरण निम्नलिखित है:-

| ओ३म |

| रो३म |

| भै३या |

3. योग अथवा रचना के आधार पर

योग अथवा रचना के आधार पर स्वरों की कुल संख्या 11 है। जिन्हें 2 भागों में विभक्त किया गया है:-

(i). मूल स्वर

ऐसे स्वर जिनकी रचना स्वयं से हुई है अर्थात ऐसे स्वर जो किसी अन्य स्वरों के मिलाने से नहीं बने है, मूल स्वर कहलाते है। इनकी कुल संख्या 4 है अर्थात यह ह्रस्व स्वर है, जिनके उदाहरण निम्नलिखित है:-

| अ | इ |

| उ | ऋ |

(ii). संयुक्त स्वर

ऐसे स्वर जिनकी रचना दूसरे स्वरों से मिलकर हुई है, अर्थात ऐसे स्वर जो किसी अन्य स्वरों से मिलकर बने है, संयुक्त स्वर अथवा संहित स्वर कहलाते है। इनकी कुल संख्या 4 है, जो कि निम्नलिखित है:-

| ए | ऐ |

| ओ | औ |

संयुक्त स्वर के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| अ + ए = ऐ |

| अ + ओ = औ |

3. जिह्वा की आड़ी स्थिति के आधार पर

जीभ की आड़ी स्थिति अथवा जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जो कि निम्न प्रकार से है:-

(i). अग्र स्वर

ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय जीभ का आगे का हिस्सा उठता है, अग्र स्वर कहलाते है। इनके उदाहरण निम्नलिखित है:-

| इ | ई |

| ए | ऐ |

(ii). मध्य अथवा केंद्रीय स्वर

ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय जीभ का बीच का हिस्सा उठता है, मध्य अथवा केंद्रीय स्वर कहलाते है। इनकी संख्या 1 होती है, जो कि निम्नलिखित है:-

| अ |

(iii). पश्च स्वर

ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय जीभ का पीछे का हिस्सा उठता है, पश्च स्वर कहलाते है। इनकी कुल संख्या 5 होती है। जिनके उदाहरण निम्नलिखित है:-

| आ | उ |

| ऊ | ओ |

| औ |

4. मुख द्वार खुलने अथवा बंद होने के आधार पर

मुख द्वार खुलने व बंद होने के आधार पर अथवा जीभ की खड़ी स्थिति के आधार पर स्वरों 4 भागों में विभक्त किया गया है, जो कि निम्न प्रकार से है:-

(i). विवृत

ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय मुख द्वार सबसे अधिक खुलता है, विवृत स्वर कहलाते है। इनकी कुल संख्या 1 होती है, जो कि निम्नलिखित है:-

| आ |

(ii). अर्द्ध विवृत

ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय मुख द्वार विवृत की तुलना में कम खुलता है, अर्द्ध विवृत कहलाते है। इनकी कुल संख्या 4 होती है, जो कि निम्नलिखित है:-

| अ | ऐ |

| ओ | औ |

(iii). संवृत

ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय मुख द्वार सबसे कम खुलता है, संवृत स्वर कहलाते है। इनकी संख्या 4 होती है, जो कि निम्नलिखित है:-

| इ | ई |

| उ | ऊ |

(iv). अर्द्ध संवृत

ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय मुख द्वार संवृत की तुलना में अधिक खुलता है, अर्द्ध संवृत कहलाते है। इनकी कुल संख्या 2 होती है, जो कि निम्नलिखित है:-

| ए | ओ |

चेतावनी:- ‘ओ’ को अर्द्ध विवृत और अर्द्ध संवृत दोनों में सम्मिलित किया गया है।

5. ओष्ठों की स्थिति के आधार पर

ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वरों को कुल 2 भागों में विभक्त किया गया है, जिनका विस्तारपूर्ण वर्णन निम्न प्रकार से है:-

(i). वर्तुल अथवा वृत्तमुखी स्वर

ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओष्ठों की स्थिति वर्तुलाकार लगभग वृत्त के समान हो जाती है, वर्तुल अथवा वृत्तमुखी स्वर कहलाते है। इनकी कुल संख्या 4 होती है, जो कि निम्नलिखित है:-

| उ | ऊ |

| ओ | औ |

(ii). अवर्तुल अथवा प्रसृत अथवा आवृतमुखी स्वर

ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय ओष्ठों की स्थिति दीर्घवृत्त के समान हो अर्थात वर्तुलाकार न बनें, अवर्तुल अथवा प्रसृत अथवा आवृतमुखी स्वर कहलाते है। इनकी कुल संख्या 4 है, जो कि निम्नलिखित है:-

| इ | ई |

| ए | ऐ |

(iii). अर्द्धवर्तुल स्वर

ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय ओष्ठों की स्थिति अर्द्ध वर्तुलाकार होती है, अर्द्धवर्तुल स्वर कहलाते है।

जिह्वा पेशियों के तनाव के आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभक्त किया गया है, जिनका विस्तारपूर्ण वर्णन निम्न प्रकार से है:-

(i). शिथिल स्वर

ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय जीभ की पेशियों में तनाव नहीं होता है अर्थात ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय जिह्वा को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, शिथिल स्वर कहलाते है। इनकी कुल संख्या 3 है, जो कि निम्नलिखित है:-

| अ |

| इ |

| उ |

(ii). कठोर स्वर

ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय जीभ की पेशियों में तनाव पड़ता है अर्थात ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय जिह्वा को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, कठोर स्वर कहलाते है। इनकी कुल संख्या 3 है, जो कि निम्नलिखित है:-

| आ |

| ई |

| ऊ |

7. उच्चारण स्थान के आधार पर

उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को निम्न प्रकार से उनके उच्चारण स्थानों में विभक्त किया गया है, जो कि निम्न प्रकार से है:-

| उच्चारण स्थान | स्वर |

|---|---|

| कंठ | अ आ अः |

| तालु | इ ई |

| मूर्धा | ऋ |

| ओष्ठ | उ ऊ |

| नासिका | अं |

| कंठ + तालु | ए ऐ |

| कंठ + ओष्ठ | ओ औ |

8. स्वर तंत्रियों के कंपन/घोष के आधार पर

स्वर तंत्रियों के कंपन/घोष के आधार पर स्वरों को कुल 2 भागों में विभक्त किया गया है, जो कि निम्नलिखित है:-

- घोष वर्ण

- अघोष वर्ण

सभी स्वर घोष वर्ण के अंतर्गत आते है, इन्हें कोमल स्वर भी कहते है। अतः स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर स्वरों का एक ही प्रकार है, जो कि निम्नलिखित है:-

(i). कोमल अथवा मृदु स्वर

सभी स्वर घोष वर्ण के अंतर्गत ही आते है, इन्हें कोमल अथवा मृदु स्वर भी कहते है।

अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग

हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निरनुनासिक होता है। जबकि, अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन है, जो कि स्वर के बाद, स्वर से स्वतंत्र आते है। इन सभी के संकेत चिन्ह निम्न प्रकार से है:-

अनुनासिक (ँ)

ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुँह से होता है और उच्चारण में लघुता होती है। इसके उदाहरण निम्नलिखित है:-

| दाँत |

| आँगन |

| साँचा |

अनुस्वार ( ं)

यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। इसके उदाहरण निम्नलिखित है:-

| अंगूर |

| अंगद |

निरनुनासिक

ऐसे सस्वर वर्ण जो सिर्फ मुँह से बोले जाते है, उन्हें निरनुनासिक कहते है। इसके उदाहरण निम्नलिखित है:-

| इधर |

| उधर |

| आप |

| अपना |

| घर |

विसर्ग ( ः)

अनुस्वार की भांति विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। विसर्ग एक व्यंजन है, जिसका उच्चारण ‘ह’ की भांति किया जाता है। संस्कृत भाषा में इसका काफी व्यव्हार है। हिंदी भाषा में अब विसर्ग का अभाव होता जा रहा है, लेकिन तत्सम शब्दों के प्रयोग में इसका उपयोग आज भी किया जाता है। इसके उदाहरण निम्नलिखित है:-

| मनःकामना |

| पयःपान |

| अतः |

| स्वतः |

| दुःख |

टिपण्णी

अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, लेकिन यह स्वरों के सहारे चलते है। स्वर और व्यंजन दोनों में इनका उपयोग किया जाता है। इसके उदाहरण निम्नलिखित है:-

| अंगद |

| रंग |

इस सम्बन्ध में आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का कथन है कि “यह स्वर नहीं है और व्यंजनों की भांति यह स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते है, इसलिए व्यंजन भी नहीं है। इसलिए इन दोनों ध्वनियों को ‘अयोगवाह’ कहा जाता हैं।” अयोगवाह का अर्थ है:- योग न होने पर भी जो साथ रहे।

अनुनासिक और अनुस्वार में अन्तर

| अनुनासिक | अनुस्वार |

|---|---|

| अनुनासिक के उच्चारण के समय नाक से बहुत कम साँस निकलती हैं और मुख से अधिक साँस निकलती है। जैसे:- आँसू, आँत, गाँव, चिड़ियाँ, आदि। | अनुस्वार के उच्चारण के समय नाक से अधिक साँस निकलती है और मुख से कम साँस निकलती है। जैसे:- अंक, अंश, पंच, अंग, आदि। |

| अनुनासिक स्वर की विशेषता है। | अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। |

| अनुनासिक स्वरों पर चन्द्रबिन्दु लगता है। | अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिन्दु लगाया जाता है। लेकिन, तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है और उनके तद्भव रूपों में चन्द्रबिन्दु लगता है। |

स्वर की विशेषता

| स्वर की तंत्रिकाओं में अधिक कंपन्न होता है। |

| जिह्वा और ओष्ठ परस्पर छूते नहीं है। |

| बिना व्यंजनों के भी स्वर का उच्चारण किया जा सकता है। |

| स्वराघात की क्षमता सिर्फ स्वरूप को होती है। |

अंतिम शब्द

अंत में आशा करता हूँ कि यह लेख आपको पसंद आया होगा और आपको हमारे द्वारा इस लेख में प्रदान की गई अमूल्य जानकारी फायदेमंद साबित हुई होगी।

अगर इस लेख के द्वारा आपको किसी भी प्रकार की जानकारी पसंद आई हो तो, इस लेख को अपने मित्रों व परिजनों के साथ फेसबुक पर साझा अवश्य करें और हमारे वेबसाइट को सबस्क्राइब कर ले।