वर्ण की परिभाषा, प्रकार और उदाहरण

वर्ण की परिभाषा : Varn in Hindi:- आज के इस लेख में हमनें ‘वर्ण’ से सम्बंधित जानकारी प्रदान की है। यदि आप वर्ण से सम्बंधित जानकारी खोज रहे है? तो इस लेख को शुरुआत से अंत तक अवश्य पढ़े। तो चलिए शुरू करते है:-

वर्ण की परिभाषा : Varn in Hindi

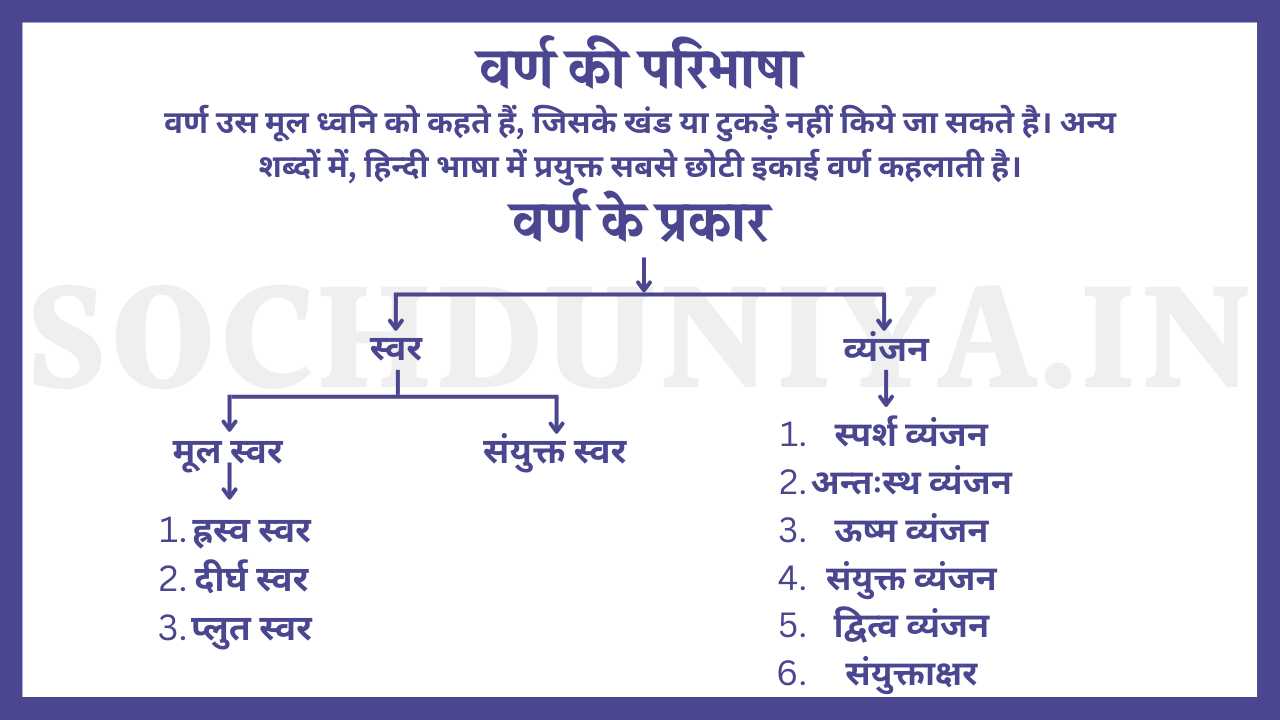

देवनागरी लिपि के अनुसार लिखित ध्वनि संकेतों को ‘वर्ण’ कहते है। देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित संकेत (वर्ण) होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण अथवा ध्वनि कहलाती है, जबकि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है।

भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के ‘बोलना’ शब्द से हुई है। हिंदी भाषा की शुरुआत निम्नलिखित प्रकार से सम्पन्न हुई:-

| संस्कृति → पाली → प्राकृत → अपभ्रंश → अपहटटय → आधुनिक → हिंदी |

हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी ध्वनि ‘वर्ण’ कहलाती है। यह मूल ध्वनि होती है। इसके और अधिक खण्ड नहीं किये जा सकते है।

वर्णमाला

हिंदी भाषा के समस्त वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ‘वर्णमाला’ कहा जाता है। हिंदी में उच्चारण की दृष्टि से वर्णों की कुल संख्या 45 होती है, जिनमें 35 व्यंजन और 10 स्वर होते है।

जबकि, लेखन की दृष्टि से वर्णों की कुल संख्या 52 होती है, जिनमें 35 व्यंजन, 13 स्वर और 4 संयुक्त व्यंजन होते है। प्रत्येक भाषा की अपनी स्वयं की एक वर्णमाला होती है। उदाहरण के तौर पर, हिंदी भाषा की वर्णमाला निम्न प्रकार है:-

हिंदी वर्णमाला

| अ | आ | इ | ई | उ | ऊ | ऋ |

| ए | ऐ | ओ | औ | अं | अः | क |

| ख | ग | घ | ङ | च | छ | ज |

| झ | ञ | ट | ठ | ड | ढ | ण |

| त | थ | द | ध | न | प | फ |

| ब | भ | म | य | र | ल | व |

| श | ष | स | ह | क्ष | त्र | ज्ञ |

अंग्रेजी वर्णमाला

| A | B | C | D | E | F | G |

| H | I | J | K | L | M | N |

| O | P | Q | R | S | T | U |

| V | W | X | Y | Z |

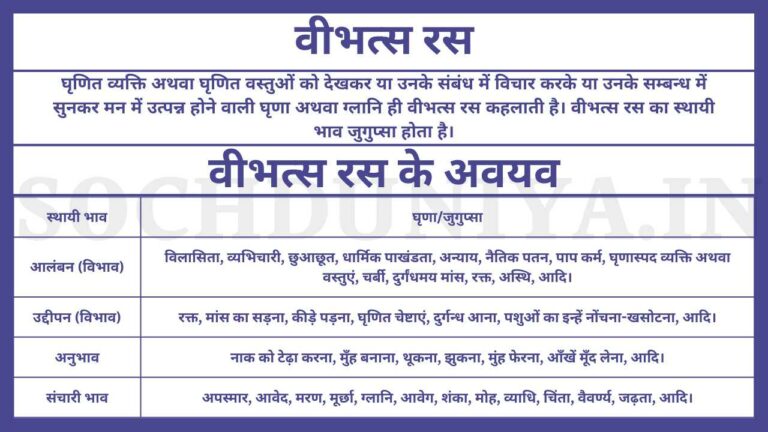

वर्ण के प्रकार

वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 44 है। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार होते हैं। जो कि निम्न प्रकार से है :-

1. स्वर

वह वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, स्वर कहलाते है अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, स्वर कहलाते है।

वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 13 है, जबकि मुख्य रूप से इनकी संख्या 11 मानी जाती है। स्वरों के उच्चारण में कंठ व तालु का उपयोग होता है, जबकि जीभ व होंठ का उपयोग नहीं होता है। हिंदी वर्णमाला के सभी स्वर निम्नलिखित है:-

| अ | आ | इ | ई | उ | ऊ | ऋ |

| ए | ऐ | ओ | औ | अं | अः |

स्वर के प्रकार

स्वर के 2 प्रकार के होते हैं:-

- मूल स्वर

- संयुक्त स्वर

(1). मूल स्वर

| अ | आ |

| इ | ई |

| उ | ऊ |

| ए | ओ |

(2). संयुक्त स्वर

| अ + ए = ऐ |

| अ + ओ = औ |

मूल स्वर के प्रकार

मूल स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जो कि निम्नलिखित है:-

| ह्रस्व स्वर |

| दीर्घ स्वर |

| प्लुत स्वर |

(i). ह्रस्व स्वर

जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता हैं, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर मुख्य रूप से 4 होते हैं, जो कि निम्नलिखित है:-

| अ | आ |

| उ | ऋ |

(ii). दीर्घ स्वर

जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से अधिक या उससे भी दुगुना समय लगता हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर मुख्य रूप से 7 होते हैं, जो कि निम्नलिखित है:-

| आ | ई |

| ऊ | ए |

| ऐ | ओ |

| औ |

दीर्घ स्वर 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, जिनके उदाहरण निम्नलिखित है:-

| अ + आ = आ |

| इ + ई = ई |

| उ + ऊ = ऊ |

| अ + ई = ए |

| अ + ए = ऐ |

| अ + उ = ओ |

| अ + ओ = औ |

(iii). प्लुत स्वर

जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का चिह्न (ऽ) है। इसका प्रयोग अकसर पुकारते समय किया जाता है। प्लुत स्वर के उदाहरण निम्न प्रकार है:-

| आऽऽ |

| ओ३म् |

| राऽऽम |

(2). संयुक्त स्वर

| अ + ए = ऐ |

| अ + ओ = औ |

उच्चारण की दृष्टि से स्वर के प्रकार

उच्चारण की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जो कि निम्नलिखित है:-

| ह्रस्व स्वर |

| दीर्घ स्वर |

| प्लुत स्वर |

(i). ह्रस्व स्वर

जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता हैं, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर मुख्य रूप से 4 होते हैं, जो कि निम्नलिखित है:-

| अ | आ |

| उ | ऋ |

(ii). दीर्घ स्वर

जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से अधिक या उससे भी दुगुना समय लगता हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर मुख्य रूप से 7 होते हैं, जो कि निम्नलिखित है:-

| आ | ई |

| ऊ | ए |

| ऐ | ओ |

| औ |

नोट: दीर्घ स्वरों को ह्रस्व स्वरों का दीर्घ रूप नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर दीर्घ शब्द का प्रयोग उच्चारण में लगने वाले समय को आधार मानकर किया गया है।

(iii). प्लुत स्वर

जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का चिह्न (ऽ) है। इसका प्रयोग अकसर पुकारते समय किया जाता है। प्लुत स्वर के उदाहरण निम्न प्रकार है:-

| आऽऽ |

| ओ३म् |

| राऽऽम |

हिन्दी में साधारणतः प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। इसे ‘त्रिमात्रिक’ स्वर भी कहते है।

‘अं’ एवं ‘अः’ अयोगवाह कहलाते है। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। ‘अं’ को ‘अनुस्वार’ तथा ‘अः’ को ‘विसर्ग’ कहा जाता है।

अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग

हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निरनुनासिक रूप में होता हैं। अनुस्वार और विर्सग दोनों व्यंजन हैं, जो स्वर के बाद, स्वर से स्वतंत्र आते हैं। इनके सांकेतिक चिह्न निम्न प्रकार से हैं:-

अनुनासिक (ँ)

इन स्वरों का उच्चारण नाक और मुँह से किया जाता है और इनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके उदाहरण निम्न प्रकार से है:-

| गाँव | दाँत |

| आँगन | साँचा |

अनुस्वार ( ं)

यह स्वर के बाद आने वाले व्यंजन होते है। इनकी ध्वनि नाक से निकलती है, जिनके उदाहरण निम्न प्रकार से है:-

| अंगूर | अंगद |

| कंकन | कंगन |

निरनुनासिक

सिर्फ मुँह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को निरनुनासिक कहते हैं, जिनके उदाहरण निम्न प्रकार से है:-

| इधर | उधर |

| आप | अपना |

विसर्ग ( ः)

अनुस्वार की भांति विसर्ग भी स्वर के बाद ही आते है। यह व्यंजन है और इसका उच्चारण ‘ह’ की तरह होता है। संस्कृत भाषा में इसका काफी व्यवहार है।

हिंदी भाषा में धीरे-धीरे विसर्ग का उपयोग कम होता जा रहा है, लेकिन तत्सम शब्दों के प्रयोग में आज भी इसका उपयोग होता है, जिनके उदाहरण निम्न प्रकार से है:-

| मनःकामना | पयःपान |

| अतः | स्वतः |

अनुनासिक तथा निरनुनासिक के उदाहरण

| अनुनासिक स्वर | निरनुनासिक स्वर |

|---|---|

| अँ – सँवार, पँवार | अ – सवार, पवार |

| आँ – बाँट | आ – बाट |

| इँ – बिंध (ना) – बिंध | इ – गिर |

| इँ – कहीं | ई – कही |

| ऊँ – पूँछ | उ – उगली (उगल दी) |

| ऊँ – उँगली | ऊ – पूछ |

| एँ – हैं | ए – बूढ़े |

| एँ – बाढ़ें | ऐ – है |

| औं – गोंद | ओ – गोद |

| औं – चौंक | औ – चौक |

2. व्यंजन

जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन वर्णों को व्यंजन कहते हैं अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से है:-

| क | ख | ग |

| च | छ | म |

जिन वर्णों का उच्चारण करते समय साँस ‘कण्ठ, तालु’ आदि स्थानों से रुककर निकलती है, उन्हें ‘व्यंजन’ कहा जाता है।

जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन वर्णों को व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण सम्भव नही है। हिंदी वर्णमाला में कुल 45 व्यंजन होते हैं, जो कि निम्नलिखित है:-

| क, ख, ग, घ, ङ (क़, ख़, ग़) |

| च, छ, ज, झ, ञ (ज़) |

| ट, ठ, ड, ढ, ण, (ड़, ढ़) |

| त, थ, द, ध, न |

| प, फ, ब, भ, म (फ़) |

| य, र, ल, व |

| श, श़, ष, स, ह |

| संयुक्त व्यंजन:- क्ष, त्र, ज्ञ, श्र |

व्यंजन के प्रकार

व्यंजन 3 प्रकार होते हैं, जो कि निम्नलिखित है:-

| स्पर्श व्यंजन |

| अन्तःस्थ व्यंजन |

| उष्म व्यंजन |

(1). स्पर्श व्यंजन

जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुँह के किसी भाग जैसे:- कण्ठ, तालु, मूर्धा, दाँत, अथवा होंठ को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं।

इन्हें ‘वर्गीय व्यंजन’ भी कहा जाता है, क्योंकि ये उच्चारण-स्थान की अलग-अलग एकता लिए हुए वर्गों में विभक्त होते हैं। स्पर्श व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं:-

| प्रकार | व्यंजन |

|---|---|

| क वर्ग | (क, ख, ग, घ, ङ) ये व्यंजन कण्ठ का स्पर्श करते है। |

| च वर्ग | (च, छ, ज, झ, ञ) ये व्यंजन तालु का स्पर्श करते है। |

| ट वर्ग | ट ठ ड ढ ण (ड़, ढ़) ये मूर्धा का स्पर्श करते है। |

| त वर्ग | त थ द ध न ये दाँतो का स्पर्श करते है। |

| प वर्ग | प फ ब भ म ये होठों का स्पर्श करते है। |

| अंतस्थ | य , र , ल , व |

| उष्म | श , श़, ष , स , ह |

| संयुक्त व्यंजन | क्ष , त्र , ज्ञ , श्र |

वर्णों में ‘क’ से विसर्ग (:) तक सभी व्यंजन होते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में मुख्य रूप से ‘अ’ की ध्वनि छिपी होती है। व्यंजन का उच्चारण ‘अ’ के बिना सम्भव नहीं है, इनके उदाहरण निम्नलिखित है:-

| ख् + अ = ख |

| प् + अ = प |

व्यंजन वह ध्वनि है, जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में बाधित होती है। स्वर वर्ण स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित होते है। हिन्दी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 होती है।

(2). अन्तःस्थ व्यंजन

अन्तःस्थ व्यंजन में ‘अन्तः’ का अर्थ ‘भीतर’ होता हैं। वह व्यंजन जो उच्चारण के समय मुँह के भीतर ही रहे, उन्हें अन्तःस्थ व्यंजन कहते हैं।

| अन्तः = मध्य/बीच |

| स्थ = स्थित |

अन्तःस्थ व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का होता है। इनके उच्चारण के समय जीभ मुँह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है। अन्तःस्थ व्यंजन कुल चार होते हैं, जो कि निम्नलिखित है:-

| य | र |

| ल | व |

इन व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दाँत और होंठों के परस्पर सटाने से होता है, लेकिन कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता हैं। अतः इन चारों अन्तःस्थ व्यंजनों को ‘अर्द्धस्वर’ कहा जाता हैं।

(3). उष्म व्यंजन

उष्म शब्द का अर्थ ‘गर्म’ होता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुँह के विभिन्न भागों से टकराये और साँसों में गर्मी पैदा कर दें, उन्हें उष्म व्यंजन कहते है।

| ऊष्म = गर्म |

इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है अर्थात उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। उष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार के घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है।

उष्म व्यंजन भी 4 व्यंजन होते है। उष्म व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुँह के अलग-अलग भागों से टकराती है। इसलिए, उच्चारण के अंगों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है:-

| कंठ्य (गले से) | क, ख, ग, घ, ङ |

| तालव्य (कठोर तालु से) | च, छ, ज, झ, ञ, य, श |

| मूर्धन्य (कठोर तालु के अगले भाग से) | ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ़, ष |

| दंत्य (दाँतों से) | त, थ, द, ध, न |

| वर्त्सय (दाँतों के मूल से) | स, ज, र, ल |

| ओष्ठय (दोनों होंठों से) | प, फ, ब, भ, म |

| दंतौष्ठय (निचले होंठ व ऊपरी दाँतों से) | व, फ |

| स्वर यंत्र से | ह |

(4). संयुक्त व्यंजन

वह व्यंजन, जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते है। संयुक्त व्यंजन कुल 4 होते है, जो कि निम्नलिखित है:-

| क्ष | क् + ष + अ | रक्षक, भक्षक, क्षोभ, क्षय |

| त्र | त् + र् + अ | पत्रिका, त्राण, सर्वत्र, त्रिकोण |

| ज्ञ | ज् + ञ + अ | सर्वज्ञ, ज्ञाता, विज्ञान, विज्ञापन |

| श्र | श् + र् + अ | श्रीमती, श्रम, परिश्रम, श्रवण |

संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन हमेशा स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन हमेशा स्वर सहित होता है। कुछ लोग क्ष्, त्र् और ज्ञ् को भी हिंदी वर्णमाला में गिनते हैं, लेकिन यह संयुक्त व्यंजन है।

अतः इन्हें हिंदी वर्णमाला में गिनना उचित प्रतीत नहीं होता है। संस्कृत में स्वरों को ‘अच्’ और व्यंजनों को ‘हल्’ कहते है। व्यंजनों में 2 वर्ण और भी होते है, जो कि निम्नलिखित है:-

| अनुस्वार |

| विसर्ग |

(i). अनुस्वार

अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। अनुस्वार का चिन्ह (ं) है। इसके उदाहरण निम्न प्रकार है:-

| सम्भव संभव |

| सञ्जय संजय |

| गड़्गा गंगा |

(ii). विसर्ग

विसर्ग का उच्चारण ‘ह्’ के समान होता है। विसर्ग का चिह्न (:) है। इसके उदाहरण निम्न प्रकार है:-

| अतः |

| प्रातः |

5. द्वित्व व्यंजन

जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है, तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। इसके उदाहरण निम्न प्रकार है:-

| क् + क = पक्का |

| च् + च = कच्चा |

| म् + म = चम्मच |

| त् + त = पत्ता |

द्वित्व व्यंजन में पहला व्यंजन हमेशा स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन हमेशा स्वर सहित होता है।

6. संयुक्ताक्षर

जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, तो वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। इसके उदाहरण निम्न प्रकार है:-

| क् + त = क्त = संयुक्त |

| स् + थ = स्थ = स्थान |

| स् + व = स्व = स्वाद |

| द् + ध = द्ध = शुद्ध |

वर्ण से सम्बंधित अक्सर पूछे जाने कुछ प्रश्न

-

भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है?

अ. शब्द

ब. व्यंजन

स. स्वर

द. वर्ण

उत्तर:- वर्ण -

वर्णमाला किसे कहते है?

अ. शब्द-समूह को

ब. वर्णों के संकलन को

स. शब्द गणना को

द. वर्णों के व्यवस्थित समूह को

उत्तर:- वर्णों के व्यवस्थित समूह को -

निम्न में से कंठ्य ध्वनियां कौनसी है?

अ. क, ख

ब. य, र

स. च, ज

द. ट, ण

उत्तर:- क, ख, ग, घ, ङ -

निम्न में से तालव्य ध्वनियां कौनसी है?

अ. क, ख

ब. य, र

स. च, ज

द. ट, ण

उत्तर:- च, ज -

निम्न में से मूर्धन्य ध्वनियां कौनसी है?

अ. क, ख

ब. य, र

स. च, ज

द. ठ, ण

उत्तर:- ठ, ण -

निम्न में से दंत्य ध्वनियां कौनसी है?

अ. द, ध

ब. य, र

स. च, ज

द. ट, ण

उत्तर:- द, ध -

निम्न में से वर्त्सय ध्वनियां कौनसी है?

अ. र, ल

ब. य, र

स. च, ज

द. ट, ण

उत्तर:- र, ल -

निम्न में से ओष्ठय ध्वनियां कौनसी है?

अ. ग, ल

ब. य, र

स. स, ज

द. प, ब

उत्तर:- प, ब -

निम्न में से दंतौष्ठय ध्वनियां कौनसी है?

अ. क, ख

ब. व, फ

स. च, ज

द. म, य

उत्तर:- व, फ -

निम्न में से स्वर ध्वनियां कौनसी है?

अ. ख

ब. म

स. ह

द. ज्ञ

उत्तर:- ह -

हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौनसे है?

अ. अ, आ

ब. इ, ई

स. उ, ऊ

द. अं, अः

उत्तर:- अं अः -

निम्न में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है?

अ. पुनः

ब. इलाहाबाद

स. दिल्ली

द. उत्साह

उत्तर:- दिल्ली -

निम्न में से कौनसा अमानक वर्ण है?

अ. ख

ब. च

स. भ

द. ठ

उत्तर:- भ -

निम्लिखित में कौन ‘ट वर्ग’ नहीं है?

अ. क्ष

ब. ष

स. ध

द. ज्ञ

उत्तर:- ध -

हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है?

अ. 32

ब. 34

स. 33

द. 36

उत्तर:- 33 -

हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है?

अ. 10

ब. 11

स. 12

द. 13

उत्तर:- 11 -

निम्लिखित में से कौनसा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दन्त्य नहीं है?

अ. त

ब. न

स. द

द. ट

उत्तर:- ट -

निम्नलिखित में से कौनसा संयुक्त व्यंजन है?

अ. क्ष

ब. ष

स. ध

द. ज्ञ

उत्तर:- ज्ञ -

हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है?

अ. 50

ब. 51

स. 52

द. 53

उत्तर:- 52 -

‘क्ष’ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है?

अ. मूल स्वर

ब. मोष वर्ण

स. संयुक्त वर्ण

द. तालव्य

उत्तर:- संयुक्त वर्ण -

वर्ण किसे कहते है?

वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते है।

-

वर्ण कितने प्रकार के होते है?

हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 44 है। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार होते है।

1. स्वर

2. व्यंजन -

हिंदी के वर्ण को क्या कहते है?

हिंदी के वर्ण को ‘अक्षर’ भी कहते है।

-

वर्णों के समूह को क्या कहते है?

वर्णों के समूह को ‘वर्णमाला’ कहते है।

-

हिंदी में वर्णों की कुल कितनी संख्या है?

हिंदी में उच्चारण की दृष्टि से वर्णों की कुल संख्या 45 होती है, जिनमें 35 व्यंजन और 10 स्वर होते है।

जबकि, लेखन की दृष्टि से वर्णों की कुल संख्या 52 होती है, जिनमें 35 व्यंजन, 13 स्वर और 4 संयुक्त व्यंजन होते है। -

हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल कितनी संख्या है?

हिंदी वर्णमाला के कुल 52 वर्णों में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है।

अंतिम शब्द

अंत में आशा करता हूँ कि यह लेख आपको पसंद आया होगा और आपको हमारे द्वारा इस लेख में प्रदान की गई अमूल्य जानकारी फायदेमंद साबित हुई होगी।

अगर इस लेख के द्वारा आपको किसी भी प्रकार की जानकारी पसंद आई हो तो, इस लेख को अपने मित्रों व परिजनों के साथ फेसबुक पर साझा अवश्य करें और हमारे वेबसाइट को सबस्क्राइब कर ले।