व्याख्या की परिभाषा और उदाहरण

व्याख्या की परिभाषा : Vyakhya in Hindi:- आज के इस लेख में हमनें ‘व्याख्या की परिभाषा’ से सम्बंधित जानकारी प्रदान की है। यदि आप व्याख्या से सम्बंधित जानकारी खोज रहे है? तो इस लेख को शुरुआत से अंत तक अवश्य पढ़े। तो चलिए शुरू करते है:-

व्याख्या की परिभाषा : Vyakhya in Hindi

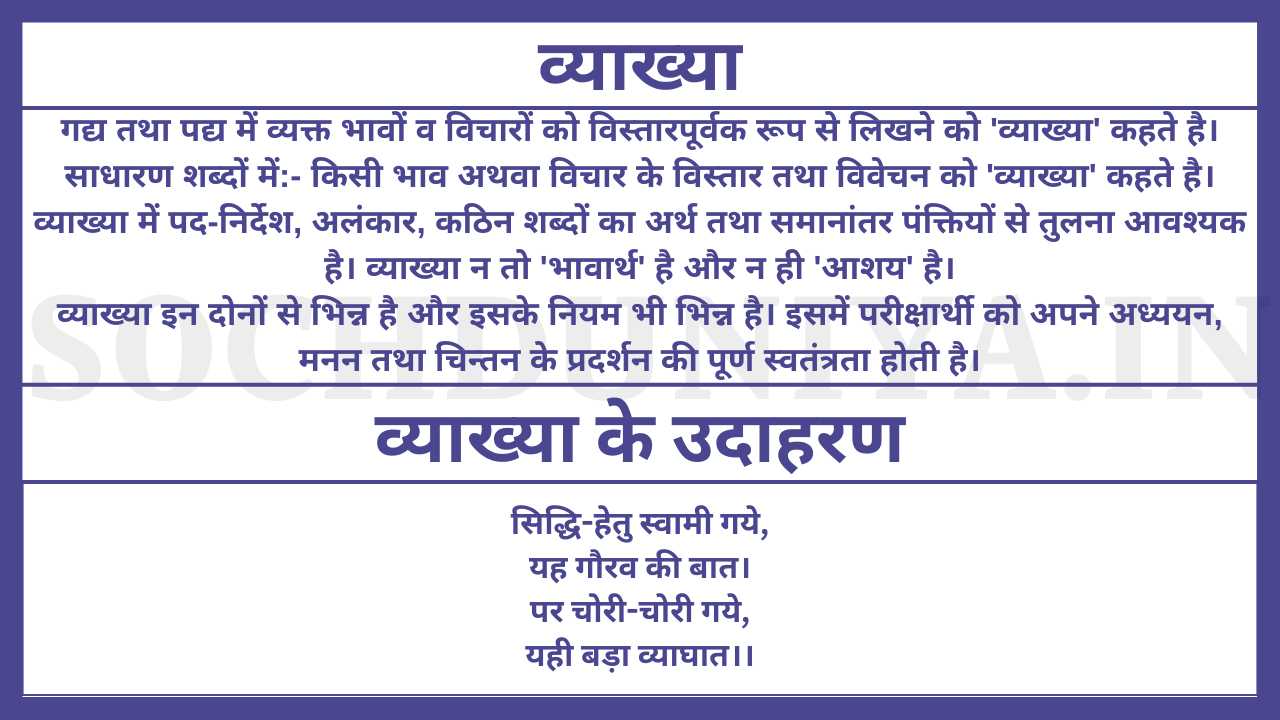

गद्य तथा पद्य में व्यक्त भावों व विचारों को विस्तारपूर्वक रूप से लिखने को ‘व्याख्या’ कहते है। साधारण शब्दों में:- किसी भाव अथवा विचार के विस्तार तथा विवेचन को ‘व्याख्या’ कहते है। व्याख्या में पद-निर्देश, अलंकार, कठिन शब्दों का अर्थ तथा समानांतर पंक्तियों से तुलना आवश्यक है।

व्याख्या न तो ‘भावार्थ’ है और न ही ‘आशय’ है। व्याख्या इन दोनों से भिन्न है और इसके नियम भी भिन्न है। इसमें परीक्षार्थी को अपने अध्ययन, मनन तथा चिन्तन के प्रदर्शन की पूर्ण स्वतंत्रता होती है।

व्याख्या कैसे लिखें?

प्रसंग-निर्देश ‘व्याख्या’ का अनिवार्य अंग है। इसलिए व्याख्या लिखने के पूर्व प्रसंग का उल्लेख कर देना चाहिए, लेकिन प्रसंग-निर्देश संक्षिप्त होना चाहिए।

परीक्षा-भवन में व्याख्या लिखते समय परीक्षार्थी आमतौर पर 2-3 पृष्ठों में प्रसंग-निर्देश करते है और कभी-कभी मूलभाव से दूर जाकर लम्बी-चौड़ी भूमिका बांधने लगते है, जो कि सही नहीं है।

उत्तम कोटि की व्याख्या में प्रसंग-निर्देश संक्षिप्त होता है। प्रसंग-निर्देश में कोई भी अप्रासंगिक बात नहीं लिखी जाती है। अप्रासंगिक बातों को ठूँस देने से व्याख्या में अव्यवस्था उत्पत्र हो जाती है।

इसलिए, परीक्षार्थी को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्याख्या में किसी भी फिजूल तथा बेकार बात का प्रयोग नहीं होना चाहिए। प्रसंग-निर्देश विषय के अनुकूल होना चाहिए।

व्याख्या में मूल के भावों तथा विचारों का समुचित एवं संतुलित विवेचन होना चाहिए। यहाँ परीक्षार्थी को अपनी स्वतंत्र बुद्धि और विद्या से काम लेने का पूरा अधिकार है। विषय के विवेचन में विचारों के सत्यासत्य का निर्णय किया जाता है।

इसलिए, विचारों के विवेचन में विचारों के सत्यासत्य का निर्णय किया जाता है। इसलिए, विचारों का विवेचन करते समय विद्यार्थी को विषय के गुण तथा दोष दोनों की समीक्षा करनी चाहिए। यदि वह चाहें, तो उसके एक ही पक्ष का विवेचन कर सकता है।

लेकिन, अच्छी व्याख्या में विचारों तथा भावों का संतुलित विवेचन अपेक्षित है। यदि विद्यार्थी मूल के भावों से सहमत है, तो उसे उसकी तर्कसंगत पुष्टि करनी चाहिए और यदि असहमत है, तो वह उसका खंडन भी कर सकता है।

व्याख्या में खंडन-मंडन से पहले मूल के भावों का सामान्य अर्थ अथवा भावार्थ लिख देना चाहिए, ताकि परीक्षक यह जान सके कि विद्यार्थी ने उसका सामान्य अर्थ भली-भांति समझ लिया है।

व्याख्या में भावार्थ अथवा आशय का सिर्फ इतना ही कार्य है। भावार्थ के बाद विषय का विवेचन होना चाहिए। व्याख्या लिखने के लिए पहले लंबी-लंबी पंक्तियां दी जाती थी, लेकिन अभी सिर्फ एक-दो पंक्तियों अथवा वाक्यों का अवतरण दिया जाता है।

इन दो प्रकार के अवतरणों की व्याख्या लिखते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जब कोई बड़ा-सा अवतरण व्याख्या के लिए दिया जाए, तो समझ जाना चाहिए कि इसमें अनेक विचारों का समावेश हो सकता है।

ऐसी स्थिति में विद्यार्थी को अवतरण के मूल तथा गौण भावों की खोज करनी चाहिए। इसके विपरीत, जब एक-दो पंक्तियों का अवतरण दिया जाए, तो विद्यार्थियों को उन्हीं शब्दों का विवेचन करना चाहिए, जिनसे भाव स्पष्ट हो जाए।

छोटे अवतरणों में भावों की अधिकता रहती है। व्याख्या में इन्हीं गूढ़ भावों का विस्तार होना चाहिए। सम्यक विवेचन के बाद अंत में कठिन शब्दों का अर्थ टिप्पणी के रूप में दे देना चाहिए। इस प्रकार व्याख्या समाप्त होती है।

व्याख्या के लिए आवश्यक निर्देश

‘व्याख्या’ मूल अवतरण से बड़ी होती है। इसकी लम्बाई-चौड़ाई के संबंध में कोई निश्चित सलाह नहीं दी जा सकती है। विद्यार्थियों को सिर्फ यह देखना होता है कि मूल भावों व विचारों का समुचित तथा सन्तोषजनक विवेचन हुआ है अथवा नहीं।

इन बातों को ध्यान में रखकर अच्छी तथा उत्तम व्याख्या लिखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त व्याख्या में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए:-

- व्याख्या में प्रसंग-निर्देश होना चाहिए।

- व्याख्या में प्रसंग-निर्देश संक्षिप्त, आकर्षक तथा संगत होना चाहिए।

- व्याख्या में मूल विचार तथा भाव का संतोषपूर्ण विस्तार होना चाहिए।

- व्याख्या के अंत में शब्दार्थ लिखे जाने चाहिए।

- व्याख्या में मूल के विचारों का खण्डन-मण्डन करना चाहिए।

- व्याख्या में मूल के विचारों के गुण एवं दोषों पर समानरूप से प्रकाश डालना चाहिए।

- व्याख्या में यदि कोई महत्त्वपूर्ण बात है, तो उस पर अंत में टिप्पणी दे देनी चाहिए।

व्याख्या के उदाहरण

व्याख्या के उदाहरण निम्न प्रकार है:-

उदाहरण 1

सिद्धि-हेतु स्वामी गये,

यह गौरव की बात।

पर चोरी-चोरी गये,

यही बड़ा व्याघात।।

व्याख्या:- उपर्युक्त पंक्तियाँ डॉ. मैथलीशरण गुप्त के ‘यशोधरा’ काव्य से ली गई है। कुछ वर्षों तक दाम्पत्य-जीवन बिताने के बाद यशोधरा (सिद्धार्थ की धर्मपत्नी) ने यह सहज ही जान लिया था कि उसका पति सांसारिक सुखों की सीमाओं में बंधने वाला साधारण मनुष्य नहीं है। इसका आभास उसे पहले ही हो चुका था। इसलिए, वह जानती थी कि सिद्धार्थ का वन-गमन अथवा महाभिनिष्क्रमण स्वाभाविक था, लेकिन गौतम एक रात चुपके से घर छोड़कर चले गए। यशोधरा को इस बात का बड़ा दुःख हुआ कि उसके स्वामी उससे बिना कुछ कहे, इस प्रकार से चुपके-से क्यों चले गए। यह बात उसे कांटे की तरह चुभने लगी।

अर्थ-विश्लेषण:- यशोधरा यह जानकर गौरवान्वित हुई कि उसके पति जीवन के एक महान लक्ष्य की पूर्ति में संसार के कल्याणार्थ गए है। सिद्धार्थ जैसे महापुरुष की धर्मपत्नी होने का यशोधरा को गर्व है, लेकिन दुःख की बात यह है कि वह बिना कुछ कहे-सुने चले गए। सिद्धार्थ का ‘चोरी-चोरी’ जाना यशोधरा को बहुत खला, जैसे उसके हृदय पर गहरा आघात हुआ। वह तड़प उठी और विकल हो गई। ऐसा करके गौतम ने नारी के स्त्रियोचित अधिकार, विश्वास तथा स्वत्व पर गहरी चोट की। नारी का स्वाभाविक मान इसे क्यों सहन करे! आदर्श नारी सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपमान का घूँट कैसे पी सकती हैं? कभी-कभी नारी की आत्मगौरव भावना स्त्री-हठ का रूप धारण कर लेती है, लेकिन यशोधरा में इसका अभाव है। वह अपने पति की पलायनवादी मनोवृत्ति का विरोध करती हुई कहते है:- महापुरुषों को ‘चोरी-चोरी’ गृह-त्याग करना शोभा नहीं देता है।

विवेचन:- प्रश्न यह है कि यशोधरा से बिना कुछ कहे सिद्धार्थ ने पलायन क्यों किया? सिद्धार्थ, श्रृंगार-भाव से न सही, कर्त्तव्य-भाव से अवश्य ही यशोधरा को अपने गृह-त्याग का पूर्व परिचय दे देना चाहते थे, लेकिन नारी की स्वाभाविक दुर्बलता से वह अच्छी प्रकार से अवगत थे। उन्हें यह शंका थी कि यदि वह पलायन की बात यशोधरा से कह देंगे, तो वह निश्चय ही उनके पथ की बाधा बन जाएगी और फिर उनकी योजना सफल नहीं हो पायेगी। उनकी यह शंका निराधार न थी। वह अपने ही वंश में राम के साथ वन जाने वाली सीता का हठ देख चुके थे। ऐसी स्थिति में सिद्धार्थ के लिए दूसरा अन्य कोई रास्ता नहीं था। अतः यह स्पष्ट है कि सिद्धार्थ का ‘चोरी-चोरी’ जाना सार्थक था, लेकिन यशोधरा के लिए यह अभिशाप हो गया। एक सजग एवं जागरूक नारी के लिए इतना क्या कम था कि उसका पति उसे ‘मुक्ति-मार्ग की बाधा नारी’ समझे। फिर नारी का स्वाभिमान क्यों न उत्तेजित हो? सच तो यह है कि नारी और पुरुष की स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार यशोधरा और सिद्धार्थ के दृष्टिकोण स्वयं में सत्य हैं। दोनों के विचार स्वाभाविक है।

शब्दार्थ:- सिद्धि-हेतु-सांसारिक माया तथा बन्धनों को जीतने के लिए। व्याघात-गहरा आघात।

उदाहरण 2

तुमने मुझे पहचाना नहीं।

तुम्हारी आँखों पर चर्बी छाई हुई है।

कंगाल ही कलियुग का कल्कि-अवतार है।

व्याख्या:- उपर्युक्त पंक्तियाँ हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानी-लेखक ‘राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह’ की कहानी ‘दरिद्रनारायण’ से ली गई हैं। इन पंक्तियों में लेखक धनवानों को यह बताना चाहता है कि इस युग में कंगाल ही भगवान है। वे भगवान की प्राप्ति के लिए तीर्थों में जाकर पंडों को धन का दान करते है, लेकिन वह धन कंगालों व गरीबों को मिलना चाहिए, क्योंकि कंगाल ही धन के सही अधिकारी है। धनी लोग धन के घमंड में चूर है। वह गरीबों की दर्दभरी कहानी नहीं सुनते है। उनकी आँखों पर घमंड का चश्मा चढ़ा है अथवा उन पर चर्बी छाई हुई है। जब तक वह इस चश्मे को उतार नहीं फेंकते है, तब तक कलियुग के कल्कि-अवतार के दर्शन नहीं कर सकते है। इस युग का भगवान कंगाल और गरीब है। उसकी सेवा ही आज भगवान की सबसे बड़ी पूजा है।

उदाहरण 3

माला फेरत युग गया,

गया न मन का फेर।

कर का मनका छाँड़िकै,

मन का मनका फेर।।

व्याख्या:- उपर्युक्त ‘दोहा’ ‘साहित्य-सरिता’ नामक पुस्तक में संकलित ‘कबीरदास की सखियाँ’ से लिया गया है। महज अड़तालीस मात्राओं के इस छंद में महान निर्गुणवादी संत कबीर ने एक गहरा अनुभव व्यक्त किया है। उनका कहना है कि माला फेरते-फेरते तो अनगिनत वर्ष बीते, लेकिन मन का फेर न गया अर्थात मन की मैल न धुली, कपट न मिटा। अतः यह आवश्यक है कि हाथ की सुमरिनी छोड़कर मन की सुमरिनी फेरनी ही आरंभ कर दें।

इस दोहे में कबीर ऐसे ढोंगियों को फटकारते हैं, जो दुनिया को ठगने के लिए एक और माला जपते है और दूसरी और फरेब का जाल बुनते है। उनके लिए माला मानो धोखे की टट्टी है, जिसकी आड़ में वह मनमाना शिकार खेलते है। लेकिन सच्चे भक्त जानते है कि प्रभु उसी पर प्रसन्न होता है, जिसका हृदय निर्मल, निष्कपट तथा छल-छद्महीन होता है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि भगवान राम की वाणी है:-

निर्मल जन सोई मोहि पावा।

मोहि कपट छल-छिद्र न भावा।।

व्याख्या:- उपर्युक्त दोहे में ‘यमक अलंकार’ है। ‘मन का’ और ‘मनका’ एक ही स्वर-व्यंजन-समुदाय की आवृत्ति है, लेकिन दोनों में भेद है। एक ‘मन का’ का अर्थ स्पष्ट है, जबकि दूसरे ‘मनका’ का अर्थ माला है। अनुभव की गहराई से निकली हुई कबीर की यह वाणी सहज रूप से अर्थवान तो है ही, अलंकृत भी हो गई है।

व्याख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

-

व्याख्या की परिभाषा क्या है?

गद्य तथा पद्य में व्यक्त भावों व विचारों को विस्तारपूर्वक रूप से लिखने को ‘व्याख्या’ कहते है। साधारण शब्दों में:- किसी भाव अथवा विचार के विस्तार तथा विवेचन को ‘व्याख्या’ कहते है।

व्याख्या में पद-निर्देश, अलंकार, कठिन शब्दों का अर्थ तथा समानांतर पंक्तियों से तुलना आवश्यक है। व्याख्या न तो ‘भावार्थ’ है और न ही ‘आशय’ है।

व्याख्या इन दोनों से भिन्न है और इसके नियम भी भिन्न है। इसमें परीक्षार्थी को अपने अध्ययन, मनन तथा चिन्तन के प्रदर्शन की पूर्ण स्वतंत्रता होती है।

अंतिम शब्द

अंत में आशा करता हूँ कि यह लेख आपको पसंद आया होगा और आपको हमारे द्वारा इस लेख में प्रदान की गई अमूल्य जानकारी फायदेमंद साबित हुई होगी।

अगर इस लेख के द्वारा आपको किसी भी प्रकार की जानकारी पसंद आई हो तो, इस लेख को अपने मित्रों व परिजनों के साथ फेसबुक पर साझा अवश्य करें और हमारे वेबसाइट को सबस्क्राइब कर ले।

One Comment