काव्य की परिभाषा, अंग, भेद, जनक, तत्व और उदाहरण

काव्य की परिभाषा : Kavya in Hindi:- आज के इस लेख में हमनें ‘काव्य की परिभाषा’ से सम्बंधित जानकारी प्रदान की है। यदि आप काव्य से सम्बंधित जानकारी खोज रहे है? तो इस लेख को शुरुआत से अंत तक अवश्य पढ़े। तो चलिए शुरू करते है:-

काव्य की परिभाषा : Kavya in Hindi

मानव हृदय अनन्त रूपात्मक जगत के विभिन्न रूपों, व्यापारों में भटकता रहता है, लेकिन जब मानव अहम की भावना का परित्याग कर विशुद्ध अनुभूतिमात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है।

हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे ‘कविता’ अथवा ‘काव्य’ कहते है। काव्य एक पद्यात्मक तथा छन्द-बद्ध रचना होती है।

काव्य में चिन्तन की अपेक्षा भावनाओं की प्रधानता होती है। काव्य का साहित्य आनन्द सृजन करता है, जिसका उद्देश्य सौन्दर्य की अनुभूति द्वारा आनन्द की प्राप्ति होती है।

आनुषंगिक रूप से काव्य द्वारा भाषा की भी समृद्धि होती है, लेकिन मूलतः वह आनन्द का साधन है। तर्क, युक्ति एवं चमत्कार का आश्रय न लेकर कवि रस की अनुभूति का समवेत प्रभाव उत्पन्न करता है।

इसलिए, काव्य में यथार्थ का यथारूप चित्रण नहीं मिलता है, अपितु यथार्थ को कवि जिस रूप में देखता है तथा जिस रूप में उससे प्रभावित होता है, उसी का चित्रण करता है।

कवि का सत्य, सामान्य सत्य से भिन्न प्रतीत होता है। वह इसी प्रभाव को दिखाने के लिए अतिशयोक्ति का सहारा भी लेता है। इसलिए, काव्य में अतिशयोक्ति भी दोष न होकर अलंकार बन जाती है।

विभिन्न विद्वानों के द्वारा काव्य की परिभाषा

विभिन्न विद्वानों ने काव्य की परिभाषा प्रस्तुत की है। इन सभी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई काव्य की परिभासा निम्न प्रकार है:-

भामह के अनुसार काव्य की परिभाषा

भामह ने काव्य की परिभाषा देते हुए ‘शब्दर्शों सहितों काव्यम’ कहा है अर्थात शब्द और उसके अर्थ के मिश्रण को ‘काव्य’ कहा है।

रूद्रट के अनुसार काव्य की परिभाषा

रुद्रट ने काव्य की परिभाषा देते हुए ‘ननु शब्दर्शों काव्यम’ कहा है अर्थात अर्थ के लघुसमन्वयन को ‘काव्य’ कहा है।

मम्मट के अनुसार काव्य की परिभाषा

मम्मट ने काव्य की परिभाषा देते हुए ‘तद्रदोष शब्दर्शों गुणवाल कृति पुन क्वापि’ कहा है अर्थात दोष रहित, गुण सहित और कहीं अलंकार विहीन शब्दों को ‘काव्य’ कहा है।

विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा

विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा देते हुए ‘रसात्मक वाक्यम काव्यम’ कहा है अर्थात रसयुक्त वाक्य को ही ‘काव्य’ कहा है।

पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा

पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा देते हुए ‘रामरणीयार्थ प्रतिपादक शब्दक काव्यम’ कहा है अर्थात रमणीय शब्दों का अर्थ बताने वाले शब्दों को ‘काव्य’ कहा है। काव्य में ‘सत्यं शिवं सुंदरम्’ की भावना भी निहित होती है।

जिस काव्य में ये सभी गुण मौजूद होते है, वह ‘उत्तम काव्य’ माना जाता है। काव्य, कविता अथवा पद्य, साहित्य की वह विधा है, जिसमें किसी कहानी अथवा मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है।

भारत में कविता का इतिहास और कविता का दर्शन काफी प्राचीन है। कविता का प्रारंभ भरतमुनि से समझा जा सकता है। कविता का शाब्दिक अर्थ:- ‘काव्यात्मक रचना’ अथवा ‘कवि की कृति’ है, जो छन्दों की शृंखलाओं में विधिवत बाँधी जाती है।

काव्य वह वाक्य रचना है, जिससे चित्त किसी रस अथवा मनोवेग से पूर्ण होता है अर्थात वह जिसमें चुने हुए शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेगों का प्रभाव डाला जाता है। रसगंगाधर में ‘रमणीय’ अर्थ के प्रतिपादक शब्द को ‘काव्य’ कहा गया है।

अर्थ की ‘रमणीयता’ के अंतर्गत शब्द की रमणीयता (शब्दालंकार) भी समझकर लोग इस लक्षण को स्वीकार करते है, लेकिन ‘अर्थ की ‘रमणीयता’ विभिन्न प्रकार की हो सकती है।

इससे यह लक्षण बहुत स्पष्ट नहीं है। साहित्य दर्पणाकार विश्वनाथ का लक्षण ही सबसे सही सिद्ध होता है। उसके अनुसार ‘रसात्मक वाक्य ही काव्य है।’ रस अर्थात मनोवेगों का सुखद संचार की काव्य की आत्मा है।

काव्य के जनक

आचार्य मम्मट अथवा मम्मटाचार्य ने ‘काव्यप्रकाश’ में जिन प्राथमिक लेखकों का वर्णन किया है, उनमें मयूरभट्ट, वामन, भामह, विश्वनाथ तथा कुंतक, आदि आते है।

मम्मटाचार्य के ‘काव्यप्रकाश’ में किसी लेखक को काव्य का जनक नहीं बताया गया है। इसलिए, काव्य के जनक निश्चित नहीं है, लेकिन इसका प्रारंभ ‘भरतमुनि’ से समझा जा सकता है।

काव्य के अंग

काव्य के कुल 3 अंग होते है, जो कि निम्नलिखित है:-

| काव्य के अंग |

|---|

| रस |

| छंद |

| अलंकार |

1. रस

रस का शाब्दिक अर्थ ‘आनन्द’ है अर्थात काव्य को पढ़ने अथवा सुनने से जिस आनन्द की अनुभूति होती है, उसे ‘रस’ कहते है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है।

प्राचीन भारतीय वर्ष में रस का काफी महत्वपूर्ण स्थान था। रस-संचार के बिना कोई भी प्रयोजन सफल नहीं किया जा सकता था। रस के कारण कविता के पठन, श्रवण और नाटक के अभिनय से देखने वाले लोगों को आनन्द मिलता है।

रस के अंग

रस के कुल 4 अंग होते है, जो कि निम्नलिखित है:-

| रस के अंग |

|---|

| अनुभाव |

| विभाव |

| संचारी भाव |

| स्थायी भाव |

रस के भेद

आधुनिक युग में रस के कुल 11 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| रस के भेद |

|---|

| श्रृंगार रस |

| करुण रस |

| हास्य रस |

| रौद रस |

| वीर रस |

| अद्भुत रस |

| वात्सल्य रस |

| वीभत्स रस |

| भयानक रस |

| शांत रस |

| भक्ति रस |

2. छंद

छंद शब्द ‘चद्’ धातु से बना है, जिसका अर्थ ‘आह्लादित करना’ अथवा ‘खुश करना’ है। इसलिए, साहित्य में वर्णों अथवा मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा होता है, तो उसे ‘छंद’ कहते है।

छंद के अंग

छंद के कुल 5 अंग होते है, जो कि निम्नलिखित है:-

| छंद के अंग |

|---|

| मात्रा |

| यति |

| गति |

| तुक |

| गण |

छंद के भेद

छंद के कुल 4 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| छंद के भेद |

|---|

| मात्रिक छंद |

| वर्णिक छंद |

| वर्णिक वृत्त छंद |

| मुक्त छंद |

3. अलंकार

अलंकार का शाब्दिक अर्थ:- ‘आभूषण’ होता है। जिस प्रकार स्त्री की शोभा ‘आभूषण’ से होती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा ‘अलंकार’ से होती है अर्थात जो किसी वस्तु को ‘अलंकृत’ करें, वह ‘अलंकार’ कहलाता है।

अलंकार के भेद

अलंकार के कुल 3 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| अलंकार के भेद |

|---|

| शब्दालंकार |

| अर्थालंकार |

| उभयालंकार |

काव्य के भेद

विद्वानों के अनुसार काव्य के कुल 2 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| काव्य के भेद |

|---|

| स्वरूप के अनुसार काव्य के भेद |

| शैली के अनुसार काव्य के भेद |

1. स्वरूप के अनुसार काव्य के भेद

स्वरूप के अनुसार काव्य के कुल 2 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| स्वरूप के अनुसार काव्य के भेद |

|---|

| श्रव्य काव्य |

| दृश्य काव्य |

(i). श्रव्य काव्य

जिस काव्य का रस आस्वादन दूसरे से सुनकर अथवा स्वयं पढ़कर किया जाता है, उसे ‘श्रव्य काव्य’ कहते है।

श्रव्य काव्य के उदाहरण

श्रव्य काव्य के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| श्रव्य काव्य के उदाहरण |

|---|

| रामायण |

| महाभारत |

श्रव्य काव्य के भेद

श्रव्य काव्य के कुल 2 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| श्रव्य काव्य के भेद |

|---|

| प्रबंध काव्य |

| मुक्तक काव्य |

(१). प्रबंध काव्य

प्रबन्ध काव्य में कोई प्रमुख कथा काव्य के आदि से अंत तक क्रमबद्ध रूप में चलती है। इस काव्य में कथा का क्रम बीच में कहीं नहीं टूटता है और गौण कथाएँ बीच-बीच में सहायक बनकर आती है।

प्रबंध काव्य के उदाहरण

प्रबंध काव्य के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| प्रबंध काव्य के उदाहरण |

|---|

| रामचरित मानस |

प्रबंध काव्य के भेद

प्रबंध काव्य के कुल 2 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| प्रबंध काव्य के भेद |

|---|

| महाकाव्य |

| खण्डकाव्य |

| आख्यानक गीतियाँ |

(क). महाकाव्य

महाकाव्य में किसी ऐतिहासिक अथवा पौराणिक महापुरुष की संपूर्ण जीवन कथा का आद्योपांत वर्णन होता है। चंदबरदाई कृत ‘पृथ्वीराज रासो’ को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है।

महाकाव्य के उदाहरण

महाकाव्य के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| महाकाव्य के उदाहरण |

|---|

| पद्मावत |

| रामचरितमानस |

| कामायनी |

| साकेत |

| प्रियप्रवास |

| उर्वशी |

| लोकायतन |

महाकाव्य के लक्षण

प्राचीन आचार्यों के अनुसार महाकाव्य के सभी लक्षण निम्न प्रकार है:-

- महाकाव्य के नायक का पौराणिक अथवा ऐतिहासिक होना के साथ-साथ उसका धीरोदात्त होना आवश्यक है।

- महाकाव्य के नायक के जीवन की संपूर्ण कथा का सविस्तार वर्णन होना चाहिए।

- महाकाव्य में श्रृंगार रस, वीर रस तथा शांत रस में से किसी एक रस की प्रधानता अनिवार्य है। यहाँ पर अन्य रसों का भी प्रयोग होना चाहिए।

- महाकाव्य में सुबह-शाम, दिन-रात, नदी-नाले, वन-पर्वत, समुद्र-नदी, आदि प्राकृतिक दृश्यों का स्वाभाविक चित्रण होना चाहिए।

- महाकाव्य में आठ अथवा आठ से अधिक सर्ग होने चाहिए तथा प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद-परिवर्तन होना चाहिए और सर्ग के अंत में अगले अंक की सूचना होनी चाहिए।

आधुनिक युग में महाकाव्य के प्राचीन प्रतिमानों में परिवर्तन हुआ है। वर्तमान समय में इतिहास के स्थान पर मानव-जीवन की कोई भी घटना तथा समस्या ‘महाकाव्य’ का विषय हो सकती है।

महान पुरुष के स्थान पर समाज का कोई भी व्यक्ति महाकाव्य का नायक हो सकता है। लेकन उस पात्र में विशेष क्षमताओं का होना अनिवार्य है।

(ख). खण्डकाव्य

खण्डकाव्य में नायक के जीवन के व्यापक चित्रण के स्थान पर उसके किसी एक पक्ष, अंश अथवा रूप का चित्रण होता है। लेकिन, महाकाव्य का संक्षिप्त रूप अथवा एक सर्ग, खण्डकाव्य नहीं होता है। खण्डकाव्य में अपनी पूर्णता होती है। एक सम्पूर्ण खण्डकाव्य में एक ही छन्द का प्रयोग होता है।

खण्डकाव्य के उदाहरण

खण्डकाव्य के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| खण्डकाव्य के उदाहरण |

|---|

| पंचवटी |

| सुदामा चरित्र |

| हल्दीघाटी |

| पथिक |

| जयद्रथ-वध |

| नहुष |

| गंगावतरण |

| जय हनुमान |

खण्डकाव्य के लक्षण

प्राचीन आचार्यों के अनुसार खण्डकाव्य के सभी लक्षण निम्न प्रकार है:-

- खण्डकाव्य की कथावस्तु काल्पनिक होनी चाहिए।

- खण्डकाव्य में सात अथवा सात से कम सर्ग होने चाहिए।

- खण्डकाव्य में नायक के जीवन के जिस भाग का वर्णन किया गया है, वह अपने लक्ष्य में पूर्ण होन चाहिए।

- खण्डकाव्य में प्राकृतिक दृश्य आदि का चित्रण देशकाल के अनुसार और संक्षिप्त होना चाहिए।

महाकाव्य तथा खण्डकाव्य में अंतर

महाकाव्य तथा खण्डकाव्य में सभी अंतर निम्नलिखित है:-

| महाकाव्य | खण्डकाव्य |

|---|---|

| महाकाव्य में नायक के जीवन का समग्र रूप का वर्णन किया जाता है। | खण्डकाव्य में नायक के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है। |

| महाकाव्य में आठ अथवा आठ से अधिक सर्ग होते है। | खण्डकाव्य एक सर्ग में होता है, जो कि स्वयं में पूर्ण होता है। |

| महाकाव्य में विभिन्न छन्दों का प्रयोग किया जाता है। | खण्डकाव्य में छंदों का प्रयोग आवश्यक नहीं है। |

| महाकाव्य में शांत रस, वीर रस अथवा श्रृंगार रस में से किसी एक रस की प्रधानता होती है। | खण्डकाव्य में श्रृंगार रस व करुण रस प्रायः प्रधान होता है। |

| महाकाव्य में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। | खण्डकाव्य में उद्देश्य महान होता है। |

| प्रमुख महाकाव्य:- रामचरित मानस, साकेत, पदमावत, कामायनी, आदि है। | प्रमुख खण्डकाव्य:- पंचवटी, जयद्रथ-वध, सुदामाचरित्र, आदि है। |

(ग). आख्यानक गीतियाँ

महाकाव्य और खण्डकाव्य से भिन्न पद्यबद्ध कहानी का नाम ‘आख्यानक गीति’ है। इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम और करुणा आदि से सम्बन्धित प्रेरक घटनाओं का चित्रण होता है। आख्यानक गीति की भाषा सरल, स्पष्ट और रोचक होती है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ ‘गीतात्मकता’ तथा ‘नाटकीयता’ है।

आख्यानक गीतियाँ के उदाहरण

आख्यानक गीतियाँ के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| आख्यानक गीतियाँ के उदाहरण |

|---|

| झाँसी की रानी |

| रंग में भंग |

| विकट भद |

(२). मुक्तक काव्य

मुक्तक-काव्य ‘महाकाव्य’ तथा ‘खण्डकाव्य’ से भिन्न प्रकार का काव्य होता है। इसमें एक अनुभूति, एक भाव अथवा कल्पना का चित्रण किया जाता है।

मुक्तक काव्य में ‘महाकाव्य’ तथा ‘खण्डकाव्य’ के जैसी धारावाहिता नहीं होती है। उसके बावजूद भी वर्ण्य-विषय स्वयं में पूर्ण होता है। मुक्तक काव्य प्रत्येक छन्द स्वतंत्र होता है।

मुक्तक काव्य के उदाहरण

मुक्तक काव्य के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| मुक्तक काव्य के उदाहरण |

|---|

| कबीर के दोहे |

| बिहारी के दोहे |

| रहीम के दोहे |

| सूर के पद |

| मीरा के पद |

मुक्तक काव्य के भेद

मुक्तक काव्य के कुल 2 भेद है:-

| मुक्तक काव्य के उदाहरण |

|---|

| पाठ्य-मुक्तक काव्य |

| गेय-मुक्तक काव्य |

(क). पाठ्य-मुक्तक काव्य

पाठ्य-मुक्तक काव्य में विषय की प्रधानता होती है। किसी मुक्तक में किसी प्रसंग को लेकर भावानुभव का चित्रण होता है और किसी मुक्तक में किसी विचार अथवा रीति का वर्णन किया जाता है।

पाठ्य-मुक्तक काव्य के उदाहरण

पाठ्य-मुक्तक काव्य के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| पाठ्य-मुक्तक काव्य के उदाहरण |

|---|

| कबीर के भक्ति एवं नीति के दोहे |

| तुलसीदास के भक्ति एवं नीति के दोहे |

| रहीम के भक्ति एवं नीति के दोहे |

| बिहारी की रचनाएँ |

| मतिराम की रचनाएँ |

| देव की रचनाएँ |

(ख). गेय-मुक्तक काव्य

गेय-मुक्तक काव्य को ‘गीतिकाव्य’ अथवा ‘प्रगीति’ भी कहते है। यह अंग्रेजी भाषा के ‘लिरिक’ शब्द का समानार्थी शब्द है। इसमें भावप्रवणता, आत्माभिव्यक्ति, सौन्दर्यमयी कल्पना, संक्षिप्तता, संगीतात्मकता, आदि गुणों की प्रधान होती है।

प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य में अंतर

प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य में सभी अंतर निम्नलिखित है:-

| प्रबंध काव्य | मुक्तक काव्य |

|---|---|

| प्रबंध काव्य में जीवन का बड़े पैमाने पर विस्तारपूर्वक चित्रण किया जाता है। | मुक्तक काव्य में जीवन का विस्तारपूर्वक चित्रण नहीं किया जाता है। |

| प्रबंध काव्य में एक कथा सूत्र होने से पूर्वापर संबंध होता है। | मुक्तक काव्य स्वतंत्र और मुक्त होने से इसमें पूर्वापर संबंध नहीं होता है। |

| प्रबंध काव्य का स्वरूप बड़ा होता है। | मुक्तक काव्य का स्वरूप छोटा होता है। |

(ii). दृश्य काव्य

जिस काव्य अथवा साहित्य को आँखों से देखकर, प्रत्यक्ष दृश्यों का अवलोकन कर रसभाव की अनुभूति की जाती है, उसे ‘दृश्य काव्य’ कहते है। इस आधार पर दृश्य काव्य की अवस्थिति मंच और मंचीय होती है।

साधारण शब्दों में:- जिस काव्य की आनंदानुभूति अभिनय को देखकर तथा पात्रों से कथोपकथन को सुनकर होती है, उसे ‘दृश्य काव्य’ कहते है।

दृश्य काव्य के उदाहरण

दृश्य काव्य के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| दृश्य काव्य के उदाहरण |

|---|

| नाटक |

| चलचित्र |

दृश्य काव्य के भेद

दृश्य काव्य के कुल 2 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| दृश्य काव्य के भेद |

|---|

| रूपक काव्य |

| उपरूपक काव्य |

(१). रूपक काव्य

रूपक काव्य की परिभाषा देते हुए:- ‘तदूपारोपात तु रूपम्।’ कहा गया है।

रूपक काव्य के भेद

भारतीय आचार्यों ने वस्तु, नेता तथा रस के तारतम्य वैभिन्य और वैविध्य के आधार पर रूपक काव्य के कुल 10 भेद स्वीकार किए है, जो कि निम्नलिखित है:-

| रूपक काव्य के भेद |

|---|

| नाटक |

| प्रकरण |

| भाषा |

| प्रहसन |

| डिम |

| व्यायोग |

| समवकार |

| वीथी |

| अंक |

| ईहामृग |

रूपक काव्य के इन 10 भेदों में से ‘नाटक’ भी एक भेद है। लेकिन प्रायः ‘नाटक’ को रूपक की संज्ञा भी दी जाती है। नाट्यशास्त्र में भी रूपक काव्य के लिए नाटक शब्द प्रयोग हुआ है।

अग्नि पुराण के अनुसार दृश्य काव्य अथवा रूपक काव्य के भेद

अग्नि पुराण में दृश्य काव्य अथवा रूपक काव्य के कुल 28 भेद बताए गए है, जो कि निम्नलिखित है:-

| अग्नि पुराण के अनुसार दृश्य काव्य अथवा रूपक काव्य के भेद |

|---|

| नाटक |

| प्रकरण |

| डिम |

| ईहामृग |

| समवकार |

| प्रहसन |

| व्यायोग |

| भाव |

| विथी |

| अंक |

| त्रोटक |

| नाटिका |

| सदृक |

| शिल्पक |

| विलासीका |

| दुर्मल्लिका |

| प्रस्थान |

| भाणिक |

| भाणी |

| गोष्ठी |

| हल्लीशका |

| काव्य |

| श्रीनिगदित |

| नाट्यरूपक |

| रासक |

| उल्लाव्यक |

| प्रेक्षण |

(२). उपरूपक काव्य

कुछ विद्वान इसके अंतर्गत गद्य काव्य, पद्य काव्य तथा चंपू काव्य को उपरूपक काव्य में शामिल करते है।

अग्नि पुराण के अनुसार उपरूपक काव्य के भेद

अग्नि पुराण के अनुसार उपरूपक के कुल 18 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| अग्नि पुराण के अनुसार उपरूपक काव्य के भेद |

|---|

| नाटिका |

| त्रोटक |

| गोष्ठी |

| सदृक |

| नाट्यरासक |

| प्रस्थान |

| उल्लासटय |

| काव्य |

| प्रेक्षणा |

| रासक |

| संलापक |

| श्रीगदित |

| शिंपल |

| विलासीका |

| दुर्मल्लिका |

| परकणिका |

| हल्लीशा |

| भणिका |

(2). शैली के अनुसार काव्य के भेद

शैल के अनुसार काव्य के कुल 3 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| शैली के अनुसार काव्य के भेद |

|---|

| पद्य काव्य |

| गद्य काव्य |

| चम्पू (मिश्र) काव्य |

(i). पद्य काव्य

जिस काव्य में किसी कहानी अथवा मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, उसे ‘पद्य काव्य’ कहते है।

साधारण शब्दों में:- जिस काव्य में किसी कथा का वर्णन काव्य में रस, छंद, अलंकार के अतिरिक्त गति, लय, आदि के साथ होता है, उसे ‘पद्य काव्य’ कहते है।

| पद्य काव्य के उदाहरण |

|---|

| रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित ‘गीतांजलि‘ |

पद्य काव्य के भेद

पद्य काव्य के कुल 2 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| पद्य काव्य के भेद |

|---|

| प्रबंध काव्य |

| मुक्तक काव्य |

(१). प्रबंध काव्य

प्रबन्ध काव्य में कोई प्रमुख कथा काव्य के आदि से अंत तक क्रमबद्ध रूप में चलती है। इस काव्य में कथा का क्रम बीच में कहीं नहीं टूटता है और गौण कथाएँ बीच-बीच में सहायक बनकर आती है।

प्रबंध काव्य के उदाहरण

प्रबंध काव्य के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| प्रबंध काव्य के उदाहरण |

|---|

| रामचरित मानस |

प्रबंध काव्य के भेद

प्रबंध काव्य के कुल 2 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| प्रबंध काव्य के भेद |

|---|

| महाकाव्य |

| खण्डकाव्य |

| आख्यानक गीतियाँ |

(क). महाकाव्य

महाकाव्य में किसी ऐतिहासिक अथवा पौराणिक महापुरुष की संपूर्ण जीवन कथा का आद्योपांत वर्णन होता है। चंदबरदाई कृत ‘पृथ्वीराज रासो’ को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है।

महाकाव्य के उदाहरण

महाकाव्य के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| महाकाव्य के उदाहरण |

|---|

| पद्मावत |

| रामचरितमानस |

| कामायनी |

| साकेत |

| प्रियप्रवास |

| उर्वशी |

| लोकायतन |

महाकाव्य के लक्षण

प्राचीन आचार्यों के अनुसार महाकाव्य के सभी लक्षण निम्न प्रकार है:-

- महाकाव्य के नायक का पौराणिक अथवा ऐतिहासिक होना के साथ-साथ उसका धीरोदात्त होना आवश्यक है।

- महाकाव्य के नायक के जीवन की संपूर्ण कथा का सविस्तार वर्णन होना चाहिए।

- महाकाव्य में श्रृंगार रस, वीर रस तथा शांत रस में से किसी एक रस की प्रधानता अनिवार्य है। यहाँ पर अन्य रसों का भी प्रयोग होना चाहिए।

- महाकाव्य में सुबह-शाम, दिन-रात, नदी-नाले, वन-पर्वत, समुद्र-नदी, आदि प्राकृतिक दृश्यों का स्वाभाविक चित्रण होना चाहिए।

- महाकाव्य में आठ अथवा आठ से अधिक सर्ग होने चाहिए तथा प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद-परिवर्तन होना चाहिए और सर्ग के अंत में अगले अंक की सूचना होनी चाहिए।

आधुनिक युग में महाकाव्य के प्राचीन प्रतिमानों में परिवर्तन हुआ है। वर्तमान समय में इतिहास के स्थान पर मानव-जीवन की कोई भी घटना तथा समस्या ‘महाकाव्य’ का विषय हो सकती है।

महान पुरुष के स्थान पर समाज का कोई भी व्यक्ति महाकाव्य का नायक हो सकता है। लेकन उस पात्र में विशेष क्षमताओं का होना अनिवार्य है।

(ख). खण्डकाव्य

खण्डकाव्य में नायक के जीवन के व्यापक चित्रण के स्थान पर उसके किसी एक पक्ष, अंश अथवा रूप का चित्रण होता है। लेकिन, महाकाव्य का संक्षिप्त रूप अथवा एक सर्ग, खण्डकाव्य नहीं होता है। खण्डकाव्य में अपनी पूर्णता होती है। एक सम्पूर्ण खण्डकाव्य में एक ही छन्द का प्रयोग होता है।

खण्डकाव्य के उदाहरण

खण्डकाव्य के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| खण्डकाव्य के उदाहरण |

|---|

| पंचवटी |

| सुदामा चरित्र |

| हल्दीघाटी |

| पथिक |

| जयद्रथ-वध |

| नहुष |

| गंगावतरण |

| जय हनुमान |

खण्डकाव्य के लक्षण

प्राचीन आचार्यों के अनुसार खण्डकाव्य के सभी लक्षण निम्न प्रकार है:-

- खण्डकाव्य की कथावस्तु काल्पनिक होनी चाहिए।

- खण्डकाव्य में सात अथवा सात से कम सर्ग होने चाहिए।

- खण्डकाव्य में नायक के जीवन के जिस भाग का वर्णन किया गया है, वह अपने लक्ष्य में पूर्ण होन चाहिए।

- खण्डकाव्य में प्राकृतिक दृश्य आदि का चित्रण देशकाल के अनुसार और संक्षिप्त होना चाहिए।

महाकाव्य तथा खण्डकाव्य में अंतर

महाकाव्य तथा खण्डकाव्य में सभी अंतर निम्नलिखित है:-

| महाकाव्य | खण्डकाव्य |

|---|---|

| महाकाव्य में नायक के जीवन का समग्र रूप का वर्णन किया जाता है। | खण्डकाव्य में नायक के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है। |

| महाकाव्य में आठ अथवा आठ से अधिक सर्ग होते है। | खण्डकाव्य एक सर्ग में होता है, जो कि स्वयं में पूर्ण होता है। |

| महाकाव्य में विभिन्न छन्दों का प्रयोग किया जाता है। | खण्डकाव्य में छंदों का प्रयोग आवश्यक नहीं है। |

| महाकाव्य में शांत रस, वीर रस अथवा श्रृंगार रस में से किसी एक रस की प्रधानता होती है। | खण्डकाव्य में श्रृंगार रस व करुण रस प्रायः प्रधान होता है। |

| महाकाव्य में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। | खण्डकाव्य में उद्देश्य महान होता है। |

| प्रमुख महाकाव्य:- रामचरित मानस, साकेत, पदमावत, कामायनी, आदि है। | प्रमुख खण्डकाव्य:- पंचवटी, जयद्रथ-वध, सुदामाचरित्र, आदि है। |

(ग). आख्यानक गीतियाँ

महाकाव्य और खण्डकाव्य से भिन्न पद्यबद्ध कहानी का नाम ‘आख्यानक गीति’ है। इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम और करुणा आदि से सम्बन्धित प्रेरक घटनाओं का चित्रण होता है। आख्यानक गीति की भाषा सरल, स्पष्ट और रोचक होती है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ ‘गीतात्मकता’ तथा ‘नाटकीयता’ है।

आख्यानक गीतियाँ के उदाहरण

आख्यानक गीतियाँ के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| आख्यानक गीतियाँ के उदाहरण |

|---|

| झाँसी की रानी |

| रंग में भंग |

| विकट भद |

(२). मुक्तक काव्य

मुक्तक-काव्य ‘महाकाव्य’ तथा ‘खण्डकाव्य’ से भिन्न प्रकार का काव्य होता है। इसमें एक अनुभूति, एक भाव अथवा कल्पना का चित्रण किया जाता है।

मुक्तक काव्य में ‘महाकाव्य’ तथा ‘खण्डकाव्य’ के जैसी धारावाहिता नहीं होती है। उसके बावजूद भी वर्ण्य-विषय स्वयं में पूर्ण होता है। मुक्तक काव्य प्रत्येक छन्द स्वतंत्र होता है।

मुक्तक काव्य के उदाहरण

मुक्तक काव्य के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| मुक्तक काव्य के उदाहरण |

|---|

| कबीर के दोहे |

| बिहारी के दोहे |

| रहीम के दोहे |

| सूर के पद |

| मीरा के पद |

मुक्तक काव्य के भेद

मुक्तक काव्य के कुल 2 भेद है:-

| मुक्तक काव्य के उदाहरण |

|---|

| पाठ्य-मुक्तक काव्य |

| गेय-मुक्तक काव्य |

(क). पाठ्य-मुक्तक काव्य

पाठ्य-मुक्तक काव्य में विषय की प्रधानता होती है। किसी मुक्तक में किसी प्रसंग को लेकर भावानुभव का चित्रण होता है और किसी मुक्तक में किसी विचार अथवा रीति का वर्णन किया जाता है।

पाठ्य-मुक्तक काव्य के उदाहरण

पाठ्य-मुक्तक काव्य के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| पाठ्य-मुक्तक काव्य के उदाहरण |

|---|

| कबीर के भक्ति एवं नीति के दोहे |

| तुलसीदास के भक्ति एवं नीति के दोहे |

| रहीम के भक्ति एवं नीति के दोहे |

| बिहारी की रचनाएँ |

| मतिराम की रचनाएँ |

| देव की रचनाएँ |

(ख). गेय-मुक्तक काव्य

गेय-मुक्तक काव्य को ‘गीतिकाव्य’ अथवा ‘प्रगीति’ भी कहते है। यह अंग्रेजी भाषा के ‘लिरिक’ शब्द का समानार्थी शब्द है। इसमें भावप्रवणता, आत्माभिव्यक्ति, सौन्दर्यमयी कल्पना, संक्षिप्तता, संगीतात्मकता, आदि गुणों की प्रधान होती है।

(ii). गद्य काव्य

मनुष्य के बोलने, लिखने व पढ़ने की छंदरहित साधारण व्यवहार की भाषा को ‘गद्य काव्य’ कहते है। रोजमर्रा के जीवन में हम बातचीत करने, पत्र लिखने, अपने विचार प्रकट करने, प्रार्थना पत्र आदि को भेजने के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते है, वह भाषा का गद्य रूप ही होता है।

गद्य की भाषा सरल और आसानी से समझने लायक होती है, जबकि काव्य की भाषा विशेष होती है। गद्य की भाषा आसान होने के कारण हम अपने विचार आसानी से व्यक्त कर पाते है।

यही कारण है कि काव्य की अपेक्षा गद्य का क्षेत्र अधिक विस्तृत है। आज निबंध, कहानी, उपन्यास, यात्रा वृतांत, समाचार पत्र, संपादकीय, आदि गद्य के माध्यम से ही पढ़े-लिखे जाते है। इस प्रकार गद्य मानव जीवन में बहुत महत्व रखता है।

गद्य काव्य के उदाहरण

गद्य काव्य के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| गद्य काव्य के उदाहरण |

|---|

| जयशंकर की ‘कमायनी’ |

हिंदी गद्य का विकास

सरकारी स्तर पर सर्वप्रथम हिंदी गद्य के विकास तथा प्रयोग का प्रयास ‘फोर्ट विलियम कॉलेज’ की स्थापना के बाद अंग्रेज शासकों द्वारा किया गया था। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई।

50 वर्षों में हिंदी गद्य को आगे बढ़ने में पत्र-पत्रिकाओं ने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कोलकाता से ‘उदंत मार्तंड’ नामक पत्र निकालना प्रारंभ हुआ।

भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण प्रेम धन, लाला श्रीनिवास दास, गोपाल राम गहमरी, अंबिकादत्त व्यास, देवकीनंदन खत्री, आदि ने नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास, आदि गद्य साहित्य की रचना की।

गद्य के अवयव

गद्य के कुल 3 अव्यय होते है, जो कि निम्नलिखित है:-

| गद्य के अव्यय |

|---|

| विचार तत्व |

| भाषा |

| शैली |

(१). विचार तत्व

किसी भी गद्य रचना में विचार तत्व मुख्य होता है, चाहे वह निबंध तथा कहानी हो या उपन्यास हो। इस विचार तत्व का अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक है कि रचना के रचनाकार के बारे में पहले जानकारी प्राप्त की जाए कि वह किस काल के रचनाकार है, उसके बाद उस रचना के पीछे रचनाकार का क्या उद्देश्य है? उसे जाना जाए।

(२). भाषा

जैसे विचार होते है, वैसे ही भाषा भी होती है। इसके अलावा भाषा विषय-वस्तु के चुनाव पर भी निर्भर करती है। विषय और वस्तु जिन परिस्थितियों पर आधारित होते है, भाषा भी उसी के अनुरूप होती है।

प्रत्येक रचनाकार की अपनी भाषा होती है। भाषा-संबंधी अध्ययन के लिए पर्यायवाची शब्द का अध्ययन, लोकोक्तियाँ तथा मुहावरे और तत्सम शब्दों तथा तद्भव शब्दों का अध्ययन आवश्यक है।

(३). शैली

गद्य रचना में शैली का काफी महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक ही विषय पर अलग-अलग रचनाकारों द्वारा लिखी गई बातें शैली अलग होने के कारण अलग-अलग हो जाती है। इसलिए, गद्य साहित्य में शैली का अध्ययन काफी आवश्यक होता है। हिंदी गद्य में कुछ प्रचलित शैलियों को नीचे बताया गया है।

(क). वर्णनात्मक शैली

वर्णनात्मक शैली का लक्ष्य किसी वस्तु अथवा व्यापार का वर्णन करना होता है। इसके द्वारा विषय की सम्पूर्ण जानकारी दी जाती है।

(ख). विचारात्मक शैली

विचारात्मक शैली के द्वारा रचनाकार अपने विचारों को पाठकों के मन में बैठाने का प्रयास करता है। इस शैली के लिए बातें स्पष्ट होनी आवश्यक होती है। इसलिए, इसकी भाषा साफ, सरल और स्पष्ट होती है।

(ग). कथात्मक शैली

कथात्मक शैली का लक्ष्य अपने विचारों को कहानी के माध्यम से बताना होता है। इसलिए, कथात्मक शैली की भाषा आसान होती है।

(घ). भावात्मक शैली

भावात्मक शैली के द्वारा खुशी, करुणा, क्रोध, दुख, आदि भावना की कामना करने का प्रयास किया जाता है। गद्य का अध्ययन करते समय कभी-कभी अलंकारों की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि कविता की भांति गद्य में भी रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, आदि अलंकारों का प्रयोग किया जाता है।

गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएँ

हिंदी गद्य को 4 विशाल भागों में विभक्त किया है, जो कि निम्न प्रकार है:-

| गद्य साहित्व की प्रमुख विधाएँ |

|---|

| कथा साहित्य |

| नाटक |

| निबंध |

| नवीन अथवा नई विधाएँ |

(१). कथा साहित्य

कथा साहित्य में हम उपन्यास कहानी तथा लघु कथा पढ़ते है। यदि आपको अपने पढ़ने की गति तेज करनी है, तो गद्य में अधिक से अधिक कहानी और उपन्यास पढ़ने की कोशिश करें।

(क). कहानी

जीवन और समाज की किसी भी घटना का सुंदर ढंग से चित्रण करना ही ‘कहानी’ कहलाता है। कहानी में कथा का होना आवश्यक होता है। इसमें विचार सीधे-सीधे प्रकट न होकर किसी घटना के माध्यम से प्रकट होते है।

मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेंद्र, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, भगवती चरण वर्मा, भैरव प्रसाद गुप्त, राजेंद्र यादव, शिव प्रसाद सिंह, शेखर जोशी, नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, मोहन राकेश, आदि हिंदी के कईं प्रमुख कहानीकार है।

(ख). उपन्यास

उपन्यास में भी जीवन और समाज में घटती हुई घटनाओं का वर्णन होता है, लेकिन उपन्यास में कहानी की तुलना में अधिक विस्तारपूर्वक से कथा का वर्णन किया जाता है। कहानी किसी एक घटना पर आधारित होती है, जबकि उपन्यास में कईं घटनाएँ होती है।

मुंशी प्रेमचंद, इलाचंद्र जोशी आचार्य, चतुरसेन शास्त्री, राहुल सांकृत्यायन, फणीश्वर नाथ रेणु, भगवती चरण शर्मा, यशपाल, अज्ञेय, कृष्णा सोबती, भीष्म साहनी, विवेकी राय कमलेश्वर, आदि हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार है।

(२). नाटक

नाटक में भी कहानी प्रमुख होती है, लेकिन इसमें कहानी की भांति घटनाओं का वर्णन नहीं होता है, बल्कि उस कहानी के पात्रों द्वारा अभिनय के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास किया जाता है।

इसलिए, यह आसानी से मनुष्य को समझ में आ जाता है। नाटक में लेखक जो भी बात कहना चाहता है, वह पात्रों के माध्यम से कहलवाता है।

(३). निबंध

निबंध को गद्य-लेखन की कसौटी माना जाता है। निबंध का अर्थ:- ‘बिना बंधन के’ होता है अर्थात किसी विषय पर लिखते समय विचारों पर कोई बंधन नहीं होता है, तो वह रचना ‘निबंध’ कहलाती है।

निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। निबंध और लेख में अंतर होता है, लेख सिर्फ अपने विषय पर ही केंद्रित होता है, जबकि निबंध में विषय सिर्फ एक माध्यम भर होता है।

सभी नवीन विधाएँ निम्न प्रकार है:-

(क). यात्रा वृतांत

यात्रा वृतांत में लेखक किसी देश, पहाड़ अथवा किसी अन्य स्थान की अपनी यात्रा का अनुभव लिखता है। यात्रा के दौरान वह जैसा अनुभव करता है, उन सभी का वर्णन ही ‘यात्रा वृतांत’ कहलाता है।

राहुल सांकृत्यायन का ‘घुमक्कड़ शास्त्र ग्रंथ’ प्रसिद्ध यात्रा ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त यशपाल, विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र यादव, मनोहर श्याम जोशी, हिमांशु जोशी, आदि ने भी कईं यात्रा वृतांत लिखे है।

(ख). संस्मरण

किसी व्यक्ति अथवा स्थान का स्मरण करना ही ‘संस्मरण’ कहलाता है। संस्मरण में किसी व्यक्ति से अधिक भावनात्मक जुड़ाव होने के कारण उससे जुड़ी हुई यादों तथा घटनाओं का वर्णन होता है।

(ग). व्यंग्य

समाज में फैली हुई बुराई, विचार, परंपरा अथवा किसी घटना का वर्णन करते हुए यदि उसका मजाक उड़ाया जाए और मजाकिया भाषा में उसका चित्रण किया जाए, तो वह रचना ‘व्यंग्य’ कहलाती है।

व्यंग्य में कहानी भी हो सकती है और निबंध की भांति स्वतंत्र विचार भी हो सकते है। व्यंग्य एक प्रकार का निबंध होता है, जिसमें व्यंगात्मक ढंग से किसी विषय का चित्रण किया जाता है। हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, गोपाल चतुर्वेदी, आदि प्रमुख व्यंगकार है।

(घ). संपादकीय

पत्र अथवा पत्रिका के संपादक द्वारा जो कुछ लिखा जाता है, उसे ‘संपादकीय’ कहते है। प्रत्येक पत्र-पत्रिकाओं में एक ‘संपादकीय’ अवश्य होता है। संपादकीय में संपादक वर्तमान समय में चल रही समस्याओं तथा घटनाओं पर अपने विचार प्रकट करता है।

गद्य साहित्य का अध्ययन कैसे करें?

गद्य साहित्य का अध्ययन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:-

- गद्य साहित्य पढ़ने से पहले पुस्तक की भूमिका और परिचय अवश्य पढ़ना चाहिए। यदि गद्य में सारांश दिया गया है, तो उसे भी पढ़ लेना चाहिए। इससे विषय को पढ़ने और समझने में सहायता मिलती है।

- गद्य के प्रथम तथा अंतिम अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक रूप से पढ़ना चाहिए, क्योंकि गद्य के प्रथम तथा अंतिम अनुच्छेद में मुख्य बातें बताई जाती है।

- गद्य पढ़ते समय विराम चिन्ह का ध्यान रखते हुए रुक-रुककर पढ़ना चाहिए।

- गद्य पढ़ते समय बीच में रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि बीच में रुकने से क्रम बिगड़ जाता है और विषय समझ में नहीं आता है। इसलिए, तेज गति से पढ़ने की आदत डालें।

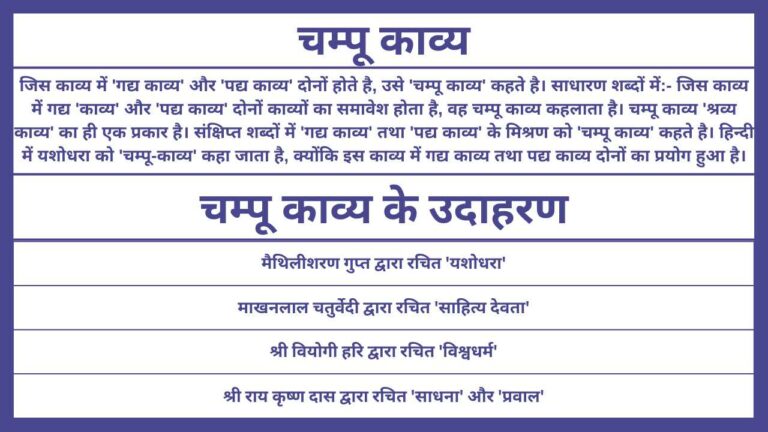

(iii). चम्पू (मिश्र) काव्य

जिस काव्य में ‘गद्य काव्य’ और ‘पद्य काव्य’ दोनों होते है, उसे ‘चम्पू काव्य’ कहते है। साधारण शब्दों में:- जिस काव्य में गद्य ‘काव्य’ और ‘पद्य काव्य’ दोनों काव्यों का समावेश होता है, वह चम्पू काव्य कहलाता है।

चम्पू काव्य के उदाहरण

चम्पू काव्य के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| चम्पू काव्य के उदाहरण |

|---|

| मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित ‘यशोधरा’ |

| माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित ‘साहित्य देवता’ |

| श्री वियोगी हरि द्वारा रचित ‘विश्वधर्म’ |

| श्री राय कृष्ण दास द्वारा रचित ‘साधना’ और ‘प्रवाल’ |

| सोमदेव सुरि द्वारा रचित यशः तिलक |

| जीव गोस्वामी द्वारा रचित गोपाल चम्पू |

| नीलकण्ठ दीक्षित द्वारा रचित नीलकंठ चम्पू |

| अनन्त कवि द्वारा रचित चम्पू भारत |

चम्पू काव्य का इतिहास

चम्पू काव्य परंपरा की शुरुआत हमें अर्थवेद से प्राप्त होती है। यह काव्य अधिक लोकप्रिय नही हो सका। परिणामस्वरूप, काव्यशास्त्र में इसे विशेष मान्यता नही प्राप्त हुई।

वैदिक साहित्य के पश्चात महाभारत, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भी चम्पू काव्य का प्रयोग देखने को मिलता है। बौद्धिक कथाओं में भी हमें चम्पू काव्य का प्रयोग देखने को मिलता है।

पंचतंत्र, हितोपदेश, आदि कथाएँ भी चम्पू काव्य की शैली में ही लिखी गई है। चतुर्थ शताब्दी से लेकर बाद तक के शिलालेख में चम्पू काव्य का प्रयोग किया गया है।

अनेक विद्वानों के द्वारा काव्यों का वर्गीकरण

अनेक विद्वानों के द्वारा काव्यों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है:-

1. आचार्य भामह के अनुसार काव्य का वर्गीकरण

आचार्य भामह ने काव्य के स्वरूप भेद का आधार ‘छंद’ को बनाया है । उन्होंने वृत्त अथवा छंदबद्ध काव्यों को ‘पद्य काव्य’ कहा है और वृत्त मुक्त अथवा छंदमुक्त काव्यों को ‘गद्य काव्य’ कहा है।

2. आचार्य दण्डी के अनुसार काव्य का वर्गीकरण

आचार्य दण्डी ने पद्यकाव्य और गद्यकाव्य भेदों के अतिरिक्त एक और काव्य की कल्पना की है, जो पद्य काव्य और गद्य काव्य दोनों के मिश्रण से निर्मित होता है। इस नवीन काव्य को आचार्य दण्डी ने ‘मिश्र काव्य’ का नाम दिया।

3. आचार्य वामन के अनुसार काव्य का वर्गीकरण

आचार्य वामन ने ‘पद्य काव्य’ की अपेक्षा ‘गद्य काव्य’ में लिखित काव्य को अधिक महत्त्व दिया है और ‘गद्य काव्य’ को ही सच्चे कवि का मानदण्ड माना है।

आचार्य वामन के अनुसार काव्य के भेद

आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कुल 3 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| आचार्य वामन के अनुसार काव्य के भेद |

|---|

| पद्य काव्य |

| गद्य काव्य |

| मिश्र काव्य |

(i). पद्य काव्य के भेद

पद्य काव्य के सभी भेद निम्नलिखित है:-

| पद्य काव्य के भेद |

|---|

| सर्गबंध |

| मुक्तक |

| कुलक |

| संघातक |

| कोषादि |

(ii). गद्य काव्य के भेद

गद्य काव्य के सभी भेद निम्नलिखित है:-

| गद्य काव्य के भेद |

|---|

| कथा |

| आख्यायिका |

(iii). चम्पू (मिश्र) काव्य के भेद

चम्पू (मिश्र) काव्य के सभी भेद निम्नलिखित है:-

| चम्पू (मिश्र) काव्य के भेद |

|---|

| नाटक प्रकरण |

| भाण |

ध्वनिवादियों ने काव्य के उपरोक्त भेदों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ‘ध्वनि तत्व’ को ही सर्वस्व माना और उसी को आधार बनाकर उन्होंने काव्य भेद भी किए। अलंकारवादियों तथा रीतिवादियों ने रचना के बाह्य विधान तथा सौंदर्य पर अधिक बल दिया था।

इसलिए उनके भेद निरूपण के उपरोक्त दृष्टिकोण को महत्वहीन नहीं कहा जा सकता है। लेकिन, ध्वनिवादियों ने बाह्य निरूपण के स्थान पर अन्तःसौंदर्य का महत्त्व दिया। इसलिए, ध्वनिवादियों का भेद निरूपक स्वरूप- विधान की दृष्टि से न होकर गुणात्मक है।

ध्वनिवादियों में आचार्य अभिनव गुप्त ही इस परंपरा को भंग करते है। उन्होंने ‘ध्वन्यालोकलोचन’ के तृतीय स्रोत में अनेक भेदों की गणना की है, जिनमें प्रसिद्ध है:-

आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार काव्य के कुल 12 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार काव्य के भेद |

|---|

| मुक्तक काव्य (संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश में निबद्ध) |

| सदानितक |

| विशेषक |

| कलापक |

| कुलक एवं पर्यायबन्ध |

| परिकथा |

| खण्डकथा |

| सकल तथा सर्गबंध |

| अभिनेयार्थ |

| आख्यायिका |

| कथा |

| चम्पू |

काव्यप्रकाश के अनुसार काव्य के भेद

काव्यप्रकाश के अनुसार काव्य के कुल 3 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| काव्यप्रकाश के अनुसार काव्य के भेद |

|---|

| ध्वनि |

| गुणीभूत व्यंग्य |

| चित्र |

(i). ध्वनि

जिसमें शब्दों से निकले हुए अर्थ (वाच्य) की अपेक्षा छिपा हुआ अभिप्राय (व्यंग्य) प्रधान होता है, उसे ‘ध्वनि’ कहते है।

(ii). गुणीभूत व्यंग्य

जिसमें गौण होता है, उसे ‘गुणीभूत व्यंग्य’ कहते है।

(iii). चित्र

जिसमें बिना व्यंग्य के चमत्कार होता है, उसे ‘चित्र’ कहते है। इन तीनों काव्यों को क्रमशः उत्तम, मध्यम और अधम भी कहते है। काव्यप्रकाश का जोर रस के उद्रेक पर नहीं बल्कि छिपे हुए भाव पर अधिक जान पड़ता है।

काव्य के अन्य भेद

काव्य के 2 अन्य भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| काव्य के अन्य भेद |

|---|

| महाकाव्य |

| खण्डकाव्य |

(i). महाकाव्य

महाकाव्य सर्गबद्ध होना चाहिए तथा उसका नायक कोई देवता, राजा अथवा धीरोदात्त गुण संपन्न क्षत्रिय होना चाहिए। महाकाव्य में शृंगार रस, वीर रस अथवा शांत रस में से कोई एक रस प्रधान होना चाहिए।

बीच-बीच में करुणा रस, हास्य रस, आदि रसों तथा अन्य-अन्य लोगों के प्रसंग भी आने चाहिए। महाकाव्य में आठ अथवा आठ से अधिक सर्ग होने चाहिए।

(ii). खण्डकाव्य

खण्डकाव्य में संध्या, सूर्य, चंद्र, रात्रि, प्रभात, मृगया, पर्वत, वन, ऋतु, सागर, संयोग, विप्रलम्भ, मुनि, पुर, यज्ञ, रणप्रयाण, विवाह, आदि का यथास्थान सन्निवेश होना चाहिए।

अन्य कवियों के अनुसार काव्य के भेद

कुछ अन्य कवियों ने काव्य के 2 भेद स्वीकार किये है, जो कि निम्नलिखित है:-

| अन्य कवियों के अनुसार काव्य के भेद |

|---|

| दृश्य काव्य |

| श्रव्य काव्य |

(i). दृश्य काव्य

वह काव्य, जो अभिनय द्वारा दिखलाया जाता है, उसे दृश्य काव्य कहते है।

दृश्य काव्य के उदाहरण

| दृश्य काव्य के उदाहरण |

|---|

| नाटक |

| प्रहसन |

(ii). श्रव्य काव्य

वह काव्य, जो पढ़ने तथा सुनने योग्य होता है, उसे श्रव्य काव्य कहते है।

श्रव्य काव्य के भेद

श्रव्य काव्य के कुल 2 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| श्रव्य काव्य के भेद |

|---|

| गद्य काव्य |

| पद्य काव्य |

(१). गद्य काव्य के भेद

गद्य काव्य के कुल 2 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| गद्य काव्य के भेद |

|---|

| कथा |

| आख्यायिका |

(२). पद्य काव्य के भेद

पद्य काव्य के कुल 2 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

| पद्य काव्य के भेद |

|---|

| महाकाव्य |

| खण्डकाव्य |

काव्य के अन्य भेद

काव्य के 3 अन्य भेद और स्वीकार किये गए है, जो कि निम्नलिखित है:-

| काव्य के अन्य भेद |

|---|

| चम्पू काव्य |

| विरुद काव्य |

| कारंभक काव्य |

पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार काव्य का वर्गीकरण

पश्चिम में काव्य संबंधी प्रकरण शिथिल है। इसलिए, वहाँ पर खंडकाव्य जैसी विधा स्थिर नहीं की गई। वहाँ पर कवि व्यक्तित्व, विषय, शैली, आदि की एक मिश्रित दृष्टि से कविता के भेद किये गए है।

यूनानी साहित्य में प्लेटो के अनुसार काव्य के भेद

यूनानी साहित्य में प्लेटो ने काव्य के कुल 3 भेद दिए, जो कि निम्नलिखित है:-

| यूनानी साहित्य में प्लेटो के अनुसार काव्य के भेद |

|---|

| अनुकरणात्मक काव्य |

| प्रकथनात्मक काव्य |

| मिश्र काव्य |

अनुकरणात्मक काव्य में नाटक, प्रकथनात्मक में आख्यान तथा मिश्र में दोनों के सम्मिलित रूप को स्थान दिया है।

अरस्तु के अनुसार काव्य के भेद

प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने काव्य का वर्गीकरण कुल 5 आधारों पर किया है, जो कि निम्नलिखित है:-

| अरस्तु के अनुसार काव्य का वर्गीकरण |

|---|

| कवि व्यक्तित्व |

| विषय |

| मिश्र |

| अनुकरण रीति |

| माध्यम |

1. कवि व्यक्तित्व के आधार पर काव्य के भेद

अरस्तु ने कवि व्यक्तित्व के आधार पर काव्य के कुल 2 भेद किये है, जो कि निम्नलिखित है:-

| कवि व्यक्तित्व के आधार पर काव्य के भेद |

|---|

| वीर काव्य |

| व्यंग्य काव्य |

(i). वीर काव्य

वीरकाव्य के अन्तर्गत ‘देवसूक्त’, ‘महाकाव्य’ और ‘त्रासदी’ को समाहित किया है।

(ii). व्यंग्य काव्य

व्यंग्य काव्य के अन्तर्गत ‘कामदी’ तथा ‘अवगीति’ को समाहित किया है। वास्तव में काव्य रचना में सिर्फ कवि व्यक्तित्व एकमात्र कारण नहीं होता है, बल्कि उसके लिए प्रतिभा, देशकाल तथा वातावरण की भी अहम भूमिका होती है। इसलिए, किसी एक को आधार मानकर किया गया वर्गीकरण युक्ति संगत नहीं माना जाता है।

2. विषय के आधार पर काव्य के भेद

अरस्तु ने विषय के आधार पर काव्य के कुल 2 भेद किये है, जो कि निम्नलिखित है:-

| विषय के आधार पर काव्य के भेद |

|---|

| उदात्त काव्य |

| यथार्थ काव्य |

| क्षुद्र काव्य |

(i). उदात्त काव्य

उदात्त काव्य में ‘महाकाव्य’, ‘त्रासदी’ और ‘देवसूक्त’ को समाहित किया है।

(ii). यथार्थ काव्य

यथार्थ काव्य में यथार्थ जीवन के चित्रण करने वाले काव्य को समाहित किया है।

(ii). क्षुद्र काव्य

क्षुद्र काव्य में ‘कामदी’ तथा ‘अवगीति काव्य’ को समाहित किया है।

विषय के आधार पर अरस्तु ने ‘उदात्त काव्य’ तथा ‘यथार्थ काव्य’ का पृथक्करण किया है, जो कि पूर्णतया अनुचित है। यथार्थपरक काव्य में भी उदात्तता हो सकती है। इसलिए यह वर्गीकरण भी युक्तिसंगत नही है।

3. मिश्र के अनुसार काव्य के भेद

अरस्तु के मिश्र के अनुसार काव्य के इस भेद में कवि व्यक्तित्व एवं विषय के मिश्रण को समाहित किया गया है। काव्य विभाजन का आधार स्पष्ट तथा सुस्थिर होना चाहिए। यह वर्गीकरण भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि मिश्र के आधार से तो वर्गीकरण पूर्ण नहीं हो सकेगा।

4. अनुकरण-रीति के आधार पर काव्य के भेद

अरस्तु के अनुकरण-रीति के आधार पर काव्य के भेद में ‘समाख्यान काव्य’ और ‘दृश्य काव्य’ आते है।

5. माध्यम के आधार पर काव्य के भेद

अरस्तु के माध्यम के आधार पर काव्य के भेद में ‘गद्य काव्य’ और ‘पद्य काव्य’ आते है। अपनी मौलिक प्रतिभा के बल पर अरस्तु ने अपने समय के साहित्य को देखकर काव्य-वर्गीकरण का स्तुत्य प्रयास किया है।

इस वर्गीकरण में उनका समस्त समकालीन साहित्य वर्गीकृत हो गया है। साथ ही यह उल्लेखनीय है कि अरस्तु का काव्य वर्गीकरण भारतीय काव्य वर्गीकरण से कुछ अंशों में मेल भी खाता है।

अप्रत्यक्ष रूप में दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य तथा प्रबंध काव्य व मुक्तक काव्य के संकेत अरस्तु ने काव्य वर्गीकरण में दिए है। वर्गीकरण की उनकी पद्धति में अनुगम पद्धति की कमियाँ होते हुए भी विचार और कल्पना का नितांत अभाव नहीं है।

विलियम हेनरी हडसन के अनुसार काव्य का वर्गीकरण

पाश्चात्य समीक्षक विलियम हेनरी हडसन ने काव्य का वर्गीकरण काफी स्पष्ट एवं तर्कपूर्ण किया है। ‘उन्होंने काव्य को कुल 2 वर्गों में विभाजित किया है, जो कि निम्नलिखित है:-

| विलियम हेनरी हडसन के अनुसार काव्य का वर्गीकरण |

|---|

| विषयी-प्रधान काव्य |

| विषय-प्रधान काव्य |

1. विषयी-प्रधान काव्य

विषयी-प्रधान काव्य में ‘कवि व्यक्तित्व की प्रधानता’ पर बल दिया गया। विलियम हेनरी हडसन ने विषयी प्रधान काव्य को ‘प्रगीत’ की संज्ञा दी।

2. विषय-प्रधान काव्य

विलियम हेनरी हडसन ने विषय-प्रधान काव्य को ‘एपिक’ की संज्ञा दी।

विलियम हेनरी हडसन के अनुसार एपिक के भेद

विलियम हेनरी हडसन ने ‘एपिक’ के कुल 3 भेद बताए है, जो कि निम्नलिखित है:-

| विलियम हेनरी हडसन के अनुसार एपिक के भेद |

|---|

| एपिक ऑव ग्रोथ |

| एपिक ऑव आर्ट |

| मॉक एपिक |

विलियम हेनरी हडसन ने एपिक के लघु रूप की विस्तृत चर्चा की है। इसके लघु रूप के कारण खण्डकाव्य से इसकी समानता होती है। यदि ऐसा है, तो इसमें समानता कम विषमता अधिक है।

काव्य का विषय

मूलतः काव्य का विषय ‘मानव’ ही है। जब कवि ‘पशु-पक्षी’ अथवा ‘प्रकृति’ का वर्णन करता है, तब भी वह मानव-भावनाओं का ही चित्रण करता है। व्यक्ति और समाज के जीवन का कोई भी पक्ष काव्य का विषय बन सकता है।

वर्तमान समय के कवि का ध्यान जीवन के सामान्य एवं उपेक्षित पक्ष की और भी गया है। कवि के विषय महापुरुषों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह छिपकली, केंचुआ, आदि पर भी काव्य-रचना करने लगा है।

काव्य के उन्नत विषय, भाव, विचार, आदर्श-जीवन और उसमें निहित संदेश काव्य को स्थाई, महत्त्वपूर्ण एवं प्रभावकारी बनाने में अधिक समर्थ होते है।

काव्य की शब्द-शक्ति

काव्य में शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति ही ‘काव्य की शब्द-शक्ति’ है। शब्द और अर्थ का संबंध ही ‘शब्द-शक्ति’ है।

काव्य की शब्द शक्ति के भेद

काव्य की शब्द शक्ति के कुल 3 भीड़ है, जो कि निम्नलिखित है:-

| काव्य की शब्द शक्ति के भेद |

|---|

| अभिधा शब्द शक्ति |

| लक्षणा शब्द शक्ति |

| व्यंजना शब्द शक्ति |

1. अभिधा शब्द शक्ति

यदि किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग किये जाने पर उस शब्द का मुख्य अर्थ प्रकट होता है, तो वहां वह शब्द ‘वाचक शब्द’ कहलाता है। उसके द्वारा प्रकट होने वाला अर्थ संकेतित्तार्थ कहलाता है और उस शब्द की शक्ति को ‘अभिधा शब्द शक्ति’ कहा जाता है।

अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण

अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण निम्नलिखित है:-

हरि नारद को हरि रूप दिया

पहले ‘हरि’ शब्द अर्थ ‘विष्णु’ और दूसरे ‘हरि’ शब्द का अर्थ ‘बंदर’ होता है। अर्थात यदि किसी पद में यमक अलंकार प्राप्त हो रहा है, तो वह हमेशा ‘अभिधा शब्द शक्ति’ ही मानी जाती है।

2. लक्षणा शब्द शक्ति

किसी वाक्य में प्रयोग किये जाने पर यदि कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ को प्रकट नहीं करके लक्षणों के आधार पर किसी दूसरे अर्थ को प्रकट करता है, तो वह शब्द ‘लक्षक शब्द’ कहलाता है। उसके द्वारा प्रकट होने वाला अर्थ ‘आरोपितार्थ’ कहलाता है और उस शब्द की शक्ति को ‘लक्षणा शब्द शक्ति’ कहते है।

लक्षणा शब्द शक्ति के उदाहरण

लक्षणा शब्द शक्ति के उदाहरण निम्नलिखित है:-

| लक्षणा शब्द शक्ति के उदाहरण |

|---|

| सोहन गधा है। |

| गीता तो निरी गाय है। |

उपरोक्त दोनों वाक्यों में शब्द अपने मुख्य अर्थ को प्रकट नहीं करके दूसरे अर्थ जैसे:- ‘मूर्ख’ और ‘सीधी साधी’ को प्रकट कर रहे है। इसलिए, यहाँ पर ‘लक्षणा शब्द शक्ति’ मानी जाती है।

3. व्यंजना शब्द शक्ति

व्यंजना शब्द शक्ति ‘ध्वनि’ पर आधारित है। इसमें अर्थ ‘ध्वनित’ होता है। कवि का अभिप्रेत अर्थ मुख्यार्थ तक ही सीमित नहीं रहता है। काव्य का आनंद प्राप्त करने के लिए शब्दों के लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ तक पहुँचना आवश्यक होता है।

कवि फूलों को हँसता हुआ और मुख को मुरझाया हुआ कहना पसन्द करते है, जबकि सामान्यतः हँसना मनुष्य के लिए प्रयुक्त होता है और मुरझाना फूल के लिए प्रयुक्त होता है।

लेकिन, मुख्यार्थ जाने बिना हम लक्ष्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ तक नहीं पहँच सकते है। कवि बड़ी सावधानी से शब्द-चयन करता है। कविता के शब्दों का आग्रह जहाँ सहज रूप में बढ़ता है, पाठक व श्रोता को वाहन ही अभिमुख होना चाहिए।

काव्य-भाषा

काव्य-भाषा ‘सामान्य भाषा’ से अलग होती है। उसमें ‘रागात्मकता’, ‘प्रतीकात्मकता’, ‘लाक्षणिकता’, ‘नादात्मकता’, आदि तत्व होते है। वह सामान्य भाषा की तुलना में विचलित और अटपटी, सुसंस्कृत और परिमार्जित, स्वच्छंद और लचीली तथा जीवंत और प्रभावी होती है।

अनुभूति को प्रेषणीय बनाने के लिए कवि भाषा के नए प्रयोग भी करता है। कवि के लिए नितांत आवश्यक तत्व ‘प्रेषणीयता’ है। इस उद्देश्य के लिए वह सामान्य भाषा से काव्य-भाषा को विचलित कर देता है।

शब्द के स्तर पर उपलब्ध अनेक विकल्पों में से वह एक ऐसे विकल्प का चयन करता है, जो उसकी अनुभूति को भली-भांति व्यक्त करने में समर्थ होता है। काव्य-भाषा में चित्रोपम एवं बिम्ब-विधायिनी शक्ति भी होती है।

सफल कवि वही होता है, जो दृश्य का इस प्रकार वर्णन करें कि पाठकों की कल्पना के समक्ष उसका चित्र उपस्थित हो जाए। काव्य-भाषा में सुकुमारता, कोमलता और नाद-सौन्दर्य विद्यमान होता है, इसके साथ ही उसमें रसानुकूल वर्ण-योजना भी की जाती है।

काव्य के सौन्दर्य तत्व

काव्य के सौन्दर्य-तत्व मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते है, जो कि निम्नलिखित है:-

| काव्य के सौन्दर्य तत्व |

|---|

| भाव-सौन्दर्य |

| विचार-सौन्दर्य |

| नाद-सौन्दर्य |

| अप्रस्तुत-योजना का सौन्दर्य |

1. भाव-सौन्दर्य

प्रेम, करुणा, क्रोध, हर्ष, उत्साह, आदि का विभिन्न परिस्थितियों में मर्मस्पर्शी चित्रण ही ‘भाव-सौन्दर्य’ कहलाता है। भाव-सौन्दर्य को ही साहित्य-शास्त्रियों ने ‘रस’ कहा है।

प्राचीन आचार्यों ने ‘रस’ को ‘काव्य की आत्मा’ माना है। शृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, शान्त रस, भयानक रस, अद्भुत रस और वीभत्स रस, ये ‘नौ रस’ कविता में माने जाते है।

परवर्ती आचार्यों ने वात्सल्य रस और भक्ति रस को भी अलग रस माना है। सूर के बाल-वर्णन में वात्सल्य रस, गोपी-प्रेम में श्रृंगार रस, भूषण की ‘शिवा बावनी’ में वीर रस का चित्रण है। भाव, विभाव और अनुभाव के योग से ‘रस की निष्पत्ति’ होती है।

2. विचार-सौन्दर्य

विचारों की उच्चता से काव्य में गरिमा आती है। गरिमापूर्ण कविताएँ प्रेरणादायक भी सिद्ध होती है। उत्तम विचारों एवं नैतिक मूल्यों के कारण ही कबीर, रहीम, तुलसीदस और वृन्द के नीतिपरक दोहे और गिरधर की कुण्डलियाँ अमर है।

इनमें जीवन की व्यावहारिक शिक्षा, अनुभव तथा प्रेरणा प्राप्त होती है। वर्तमान समय की कविता में विचार-सौन्दर्य के प्रचुर उदाहरण मिलते है। गुप्तजी की कविता में राष्ट्रीयता और देश-प्रेम का विचार-सौन्दर्य है।

‘दिनकर’ के काव्य में सत्य, अहिंसा एवं अन्य मानवीय मूल्य है। ‘प्रसाद’ की कविता में राष्ट्रीयता, संस्कृति और गौरवपूर्ण अतीत के रूप में वैचारिक सौन्दर्य देखा जा सकता है।

आधुनिक प्रगतिवादी एवं प्रयोगवादी कवि जनसाधारण का चित्रण, शोषितों एवं दीन-हीनों के प्रति सहानुभूति तथा शोषकों के प्रति विरोध आदि प्रगतिवादी विचारों का ही वर्णन करते है।

3. नाद-सौन्दर्य

कविता में छंद ‘नाद-सौन्दर्य’ की सृष्टि करता है। छंद में लय, तुक, गति और प्रवाह का समावेश सही है। वर्ण और शब्द के सार्थक और समुचित विन्यास से कविता में नाद-सौन्दर्य और संगीतात्मकता अनायास आ जाती है एवं कविता का सौन्दर्य बढ़ जाता है।

यह सौन्दर्य श्रोता और पाठक के हृदय में आकर्षण पैदा करता है। वर्णों की बार-बार आवृत्ति (अनुप्रास), विभिन्न अर्थ वाले एक ही शब्द के बार-बार प्रयोग (यमक) से कविता में नाद-सौन्दर्य का समावेश होता है।

नाद-सौन्दर्य के उदाहरण

नाद-सौन्दर्य के उदाहरण निम्नलिखित है:-

उदाहरण 1

खग-कुल कुलकुल सा बोल रहा।

किसलय का अंचल डोल रहा॥

उपरोक्त पंक्तियों में पक्षियों के कलरव में नाद-सौन्दर्य देखा जा सकता है। कवि ने शब्दों के माध्यम से नाद-सौन्दर्य के साथ पक्षियों के समुदाय और हिलते हुए पत्तों का चित्र प्रस्तुत किया है।

उदाहरण 1

घन घमण्ड नभ गरजत घोरा।

कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि॥

उपरोक्त पंक्तियों में मेघों का गर्जन-तर्जन तथा नूपुर की ध्वनि का सुमधुर स्वर है। इन दोनों ही स्थलों पर नाद-सौन्दर्य ने भाव भी स्पष्ट किया है और नाद-बिम्ब को साकार कर भाव को गरिमा भी प्रदान की है।

रनित भंग घण्टावली झरित दान मधु नीर।

मंद-मंद आवतु चल्यो, कुंजर कुंज समीर॥

बिहारी के उपरोक्त दोहे में वायुरूपी कुंजर की चाल का वर्णन है। भ्रमरों की ध्वनि में हाथी के घंटे की ध्वनि भी सुनाई पड़ती है। कवि की शब्द-योजना में एक चित्र-सा साकार हो उठा है।

घनन घनन बज उठी गरज तत्क्षण रणभेरी।

उपरोक्त पंक्तियों में मानो रणभेरी प्रत्यक्ष ही बज उठी है। आदि, मध्य अथवा अंत में तुकान्त शब्दों के प्रयोग से भी नाद-सौन्दर्य उत्पन्न होता है।

जैसे:-

ढलमल ढलमल चंचल अंचल झलमल झलमल तारा।

उपरोक्त पंक्तियों में नदी का कल-कल निनाद मुखरित हो उठा है। पदों की आवृत्ति से भी नाद-सौन्दर्य में वृद्धि होती है।

जैसे:-

हमकौं लिख्यौ है कहा,

हमकौं लिख्यौ है कहा।

हमकौं लिख्यौ है कहा,

कहन सबै लगीं।।

4. अप्रस्तुत-योजना का सौन्दर्य

कवि विभिन्न दृश्यों, रूपों तथा तथ्यों को मर्मस्पर्शी और हृदयग्राही बनाने के लिए अप्रस्तुतों का सहारा लेता है। अप्रस्तुत-योजना में यह आवश्यक है कि उपमेय के लिए जिस उपमान, प्रकृत के लिए जिस अप्रकृत और प्रस्तुत के लिए जिस अप्रस्तुत की योजना की जाए, उसमें सादृश्य अवश्य होना चाहिए।

सादृश्य के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि उसमें जिस वस्तु, व्यापार एवं गुण के सदृश जो वस्तु, व्यापार और गुण लाया जाए, वह उसके भाव के अनुकूल हो।

इन अप्रस्तुतों के सहयोग से कवि भाव-सौन्दर्य की अनुभूति को सहज एवं सुलभ बनाता है। कवि कभी रूप-साम्य, धर्म-साम्य और प्रभाव-साम्य के आधार पर दृश्य-बिम्ब उभारकर सौन्दर्य व्यंजित करता है।

जैसे:-

रूप साम्य

करतल परस्पर शोक से, उनके स्वयं घर्षित हुए।

तब विस्फुटित होते हुए, भुजदण्ड यों दर्शित हुए।।

दो पद्म शुण्डों में लिए, दो शुण्ड वाला गज कहीं।

मर्दन करे उनको परस्पर, तो मिले उपमा कहीं।।

शुण्ड के समान ही भुजदण्ड भी प्रचण्ड है तथा करतल अरुण तथा कोमल है, यह प्रभाव आकार-साम्य से ही उत्पन्न हुआ है।

धर्म साम्य

नवप्रभा परमोज्ज्वलालीक सी गतिमती कुटिला फणिनी समा।

दमकती दुरती धन अंक में विपुल केलि कला खनि दामिनी॥

फणिनी (सर्पिणी) और दामिनी दोनों का धर्म कुटिल गति है। दोनों ही आतंक का प्रभाव उत्पन्न करती है।

भाव साम्य

प्रिय पति, वह मेरा प्राण-प्यारा कहाँ है?

दुःख-जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है?

लख मुख जिसका मैं आज लौं जी सकी हूँ,

वह हृदय हमारा नेत्र-तारा कहाँ है?

यशोदा की विकलता को व्यक्त करने के लिए कवि ने कृष्ण को दुःख-जलनिधि डूबी का सहारा, प्राण-प्यारा, नेत्र-तारा, हृदय हमारा कहा है।

नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग।

खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग॥

उपरोक्त पंक्तियों में सादृश्य से श्रद्धा के सहज सौन्दर्य का चित्रण किया है। मेघों के बीच जैसे बिजली तड़पकर चमक पैदा कर देती है, वैसे ही नीले वस्त्रों से घिरी श्रद्धा का सौन्दर्य देखने वाले के मन पर प्रभाव डालता है।

इसी प्रकार:-

लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दोउ भाइ।

निकसे जनु युग बिमल बिधु, जलद पटल बिलगाइ॥

लता-भवन से प्रकट होते हुए दोनों भाइयों की उत्प्रेक्षा मेघ-पटल से निकलते हुए दो चन्द्रमाओं से की गई है।

काव्य के तत्व

भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों ने काव्य के कुल 4 तत्व स्वीकार किये है, जो कि निम्नलिखित है:-

| काव्य के तत्व |

|---|

| भाव तत्व |

| बुद्धि तत्व |

| कल्पना तत्व |

| शैली तत्व |

1. भाव तत्व

भारतीय आचार्यों ने भाव तत्व को काव्य की आत्मा माना है। उनका मत है कि भाव तत्व के बिना साहित्य निर्जीव और निष्प्राण होता है।

संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर जब साहित्य लिखने वाला कवि अपने भाव एवं ह्रदय को जब अपने काव्य में प्रकट करता है, तब यही भाव ‘रस’ का रूप धारण करके पढ़ने अथवा सुनने वाले के हृदय को आनंद से भर देता है।

2. बुद्धि तत्व

बुद्धि तत्व को विचार तत्व भी कहा जाता है। बुद्धि तत्व काव्य में भाव एवं कल्पना का संयोजन करता है। साहित्य लिखने वाले कवि की रचना का एक विशेष उद्देश्य होता है। कवि उस रचना के द्वारा पाठकों को एक संदेश देना चाहता है।

इस विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए कवि अपने काव्य के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। यही विचार साहित्य में ‘बुद्धि तत्व’ कहलाते है।

3. कल्पना तत्व

कल्पना शब्द का अर्थ:- ‘मन में कुछ धारणा करना’ होता है। कल्पना द्वारा साहित्य लिखने वाला कवि अमूर्त वस्तुओं को भी मूर्त रूप प्रदान करता है और इसी कल्पना शक्ति के द्वारा वह अपनी रचना में उन्हीं चित्रों को पाठक के सामने लाकर रख देता है।

4. शैली तत्व

अनुभूति, भाव तथा कल्पना कितने ही सही क्यों ना हो, लेकिन शैली तत्व के बिना वह अधूरे रह जाएंगे। भाव की अभिव्यक्ति के लिए भाषा ‘शरीर का कार्य’ करती है।

भाव को अच्छे से व्यक्त करने के लिए अनुकूल भाषा की आवश्यकता होती है। शैली तत्व के अंतर्गत भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके अंतर्गत शब्द, भाषा, अलंकार, छंद, शब्द शक्ति, आदि का समावेश होता है।

काव्य के गुण

काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही ‘काव्य के गुण’ कहलाते है। जिस प्रकार मनुष्य में दया, प्रेम, परोपकार, वीरता, आदि गुण पाए जाते है। ठीक उसी प्रकार, काव्य में भी ओज, माधुर्य, आदि काव्य गुण पाए जाते है।

काव्य के गुण के भेद

काव्य के गुण के कुल 3 भेद होते है, जो कि निम्नलिखित है:-

| काव्य के गुण के भेद |

|---|

| ओज गुण |

| माधुर्य गुण |

| प्रसाद गुण |

1. ओज गुण

वह गुण, जो काव्य श्रोता एवं पाठ्य के मन में नवीन स्फूर्ति साहस, शौर्य, पराक्रम, उत्साह, वलिदान, नवीन, आदि के भाव प्रकट करता है, वह ‘ओज गुण’ कहलाता है। ओज गुण में कठिन संयुक्ताक्षर का उपयोग होता है। इसमें वीर रस, रौद्र रस तथा भयानक रस जैसे रसों का समावेश होता है।

ओज गुण के उदाहरण

ओज गुण के उदाहरण निम्नलिखित है:-

संयुक्ताक्षर का उपयोग

छोड़ देंगे मार्ग तेरा,

विहन बाधा सहनकर।

काल अभिनन्दन करेगा,

आज तेरा समय सादर।।

रसों का समावेश

महलों ने दी आग,

झोपड़ियों में ज्वाला सलगाई थी।

यह स्वतंत्रता की चिंगारी,

अंतर मन में आई थी।।

2. माधुर्य गुण

वह गुण, जो काव्य को पढ़ने से हृदय में आनंद के भाव उत्पन्न करता है, वह काव्य गुण ‘माधुर्य गुण’ कहलाता है। माधुर्य गुण में संयुक्ताक्षर का प्रयोग नहीं होकर सरल एवं छोटी-छोटी शब्दावलियों का प्रयोग होता है।

इस गुण में मुख्य रूप से अनुनाशिक वर्णों का प्रयोग होता है। इसमें मुख्य रूप से श्रंगार रस, हास्य रस और शांत रस का समावेश होता है।

माधुर्य गुण के उदाहरण

माधुर्य गुण के उदाहरण निम्नलिखित है:-

श्रंगार रस का समावेश

बसों मेरे नैनन में नन्दलाल,

मोहिनी सूरत सांवरी सूरत,

नैना वने रसाल।

हास्य रस का समावेश

छाया करती रहे सदा, तुझ पर सुहाग की छाछ।

सुख-दुख ग्रीवा के नीचे हो प्रीतम की वाह।।

3. प्रसाद गुण

काव्य का गुण, जिसमें भावार्थ सरलता अथवा आसानी से प्राप्त होते है, वह ‘प्रसाद गुण’ कहलाता है। इस गुण में सरल और सुबोध अक्षरों का उपयोग किया जाता है। यह गुण लगभग सभी रसों में होता है।

प्रसाद गुण के उदाहरण

प्रसाद गुण के उदाहरण निम्नलिखित है:-

उठो लाल अब आंखे खोलो पानी लाई हूँ।

मुँह धो लो बीती रात कमल दल फुले उनके ऊपर भाँवरें झूले।।

काव्य के दोष

यदि किसी काव्य में किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है, तो उसे ‘काव्य के दोष’ कहते है।

काव्य के दोष के भेद

काव्य के कुल 6 दोष होते है, जो कि निम्नलिखित है:-

| काव्य के दोष के भेद |

|---|

| श्रुति कटुत्व दोष |

| ग्राम्यत्व दोष |

| क्लिष्टत्व दोष |

| अप्रतीतत्व दोष |

| दुष्कर्मत्व दोष |

| अक्रमत्व दोष |

1. श्रुति कटुत्व दोष

श्रुति कटुत्व का अर्थ:- सुनने में कठोर लगना होता है अर्थात जब किसी काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो सुनने में कठोर लगते है, तो वह ‘श्रुति कटुत्व दोष’ कहलाता है।

श्रुति कटुत्व दोष के उदाहरण

श्रुति कटुत्व दोष के उदाहरण निम्नलिखित है:-

पावन पद वदन करके प्रभु कब कात्यार्थ मिले मुझसे।

2. ग्राम्यत्व दोष

यदि कोई कवि अपने काव्य में साहित्यिक शब्दों के स्थान पर ग्रामीण बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग करता है, तो वह ‘ग्राम्यत्व दोष’ कहलाता है।

ग्राम्यत्व दोष के उदाहरण

ग्राम्यत्व दोष के उदाहरण निम्नलिखित है:-

मूड पर मुकुट धरै सोहत है गोपाल

3. क्लिष्टत्व दोष

जब कवि किसी काव्य में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है कि एक सामान्य पाठक तो क्या बड़े-बड़े विद्वान भी मुश्किल से ही उसका अर्थ समझ पाते है, तो वह ‘क्लिष्टत्व दोष’ कहलाता है।

क्लिष्टत्व दोष के उदाहरण

क्लिष्टत्व दोष के उदाहरण निम्नलिखित है:-

षट्पद षट कर षट करण, नेत्र दोय तन तीन

ता रिपु सुत के, चरण में सदा रहो लवलीन।

स्पष्टीकरण:- हमें सदैव भगवान राम के चरणों में नतमस्तक रहना चाहिए।

4. अप्रतीतत्व दोष

जब कवि किसी काव्य में लोक प्रसिद्धि अर्थ के विपरीत अर्थ में किसी शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, तो वह ‘अप्रतीतत्व दोष’ कहलाता है।

अप्रतीतत्व दोष के उदाहरण

अप्रतीतत्व दोष के उदाहरण निम्नलिखित है:-

विषमय यह गोदावरी अमृतन को फल देता।

स्पष्टीकरण:- यहाँ पर प्रयोग किए गए ‘विष’ शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ ‘जहर’ होता है, लेकिन कवि ने इस काव्य में इसका प्रयोग पानी के अर्थ में किया है।

5. दुष्कर्मत्व दोष

जब किसी काव्य में प्रकट की जाने वाली बातों को उसके सही क्रम के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया जाता है अर्थात जो बात पहले कही जानी चाहिए थी, वह बाद में कही जाती है और जो बाद में कही जानी चाहिए वह पहले कह दी जाती है, तो वह ‘दुष्कर्मत्व दोष’ कहलाता है।

दुष्कर्मत्व दोष के उदाहरण

दुष्कर्मत्व दोष के उदाहरण निम्नलिखित है:-

नृप मो कह हय दीजिए अथवा मत गजेंद्र

6. अक्रमत्व दोष

जब किसी काव्य में शब्द को उसके सही स्थान पर नहीं रखा जाता है, तो वह ‘अक्रमत्व दोष’ कहलाता है।

हिंदी के महाकाव्य

हिंदी के कुछ महाकाव्यों के नाम निम्नलिखित है:- चंदबरदाईकृत पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है।

| रचनाकार | महाकाव्य |

|---|---|

| मलिक मुहम्मद जायसी | पद्मावत |

| तुलसीदास | रामचरितमानस |

| आचार्य केशवदास | रामचंद्रिका |

| मैथिलीशरण गुप्त | साकेत |

| अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔध | प्रियप्रवास |

| द्वारका प्रसाद मिश्र | कृष्णायन |

| जयशंकर प्रसाद | कामायनी |

| रामधारी सिंह दिनकर | उर्वशी |

| रामकुमार वर्मा | एकलव्य |

| बालकृष्ण शर्मा नवीन | उर्मिला |

| गुरुभक्त सिंह | नूरजहां, विक्रमादित्य |

| अनूप शर्मा | सिद्धार्थ, वर्द्धमान |

| रामानंद तिवारी | पार्वती |

| गिरिजा दत्त शुक्ल ‘गिरीश | तारक वध |

| नन्दलाल सिंह ‘कांतिपति | श्रीमान मानव की विकास यात्रा |

| हिंदी के आंसू | अनिल भारद्वाज |

काव्य के प्रयोजन

मम्मट ने काव्य कुल 6 प्रयोजन बताए है, जो कि निम्न प्रकार है:-

काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये।

सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे॥

स्पष्टीकरण:- काव्य ‘यश’ तथा ‘धन’ के लिए होता है। इससे लोक-व्यवहार की शिक्षा मिलती है। अमंगल दूर हो जाता है। काव्य से परम शान्ति मिलती है और कविता से कान्ता के समान उपदेश ग्रहण करने का अवसर मिलता है।

काव्यप्रकाश

आचार्य मम्मट की रचना ‘काव्यप्रकाश’ है। काव्यप्रकाश ‘काव्य की परख कैसे की जाए?’ इस विषय पर उदाहरण सहित लिखा गया एक विस्तृत एवं अत्यंत महत्त्वपूर्ण एवं प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है।

इस ग्रंथ का अध्ययन आज भी विश्वविद्यालयों के संस्कृत विभाग में पढ़ने वाले साहित्य के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण समझा जाता है।

काव्यप्रकाश के भेद

काव्यप्रकाश के कुल 10 भेद है है, जो कि निम्नलिखित है:-

| काव्यप्रकाश के भेद |

|---|

| प्रथम उल्लास |

| द्वितीय उल्लास |

| तृतीय उल्लास |

| चतुर्थ उल्लास |

| पंचम उल्लास |

| षष्ठ उल्लास |

| सप्तम उल्लास |

| अष्टम उल्लास |

| नवम उल्लास |

| दशम उल्लास |

1. प्रथम उल्लास

प्रथम उल्लास में मंगलाचरण के बाद कवि सृष्टि की विशेषताएँ, अनुबंध, काव्य के प्रयोजन, उपदेश की त्रिविध शैली के विषय में बात करते हुए वे मयूरभट्ट, वामन, भामह तथा कुंतक के प्रयोजनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते है।

कवि तथा पाठक अथवा श्रोता की दृष्टि से काव्य के प्रयोजन के विषय में चर्चा करते है तथा भरतमुनि के काव्य प्रयोजन स्पष्ट करते है।

प्रयोजन के पश्यात प्रथम अध्याय को उन्होंने विभिन्न आचार्यों के काव्य हेतु का विश्लेषण किया है, काव्य के लक्षण बताए है और आचार्य विश्वनाथ के उदाहरण की आलोचना करते हुए प्रथम अध्याय की समाप्ति की है। इसका शीर्षक ‘काव्य-प्रयोजन-कारण-स्वरूप निर्णय’ रखा है।

2. द्वितीय उल्लास

द्वितीय उल्लास में शब्द क्या है? और उसकी शक्ति क्या है? इस विषय में पूर्ववर्ती आचार्यों के मत का विश्लेषण करते हुए उन्होंने अपनी राय प्रकट की है।

उन्होंने शब्द की तीन शक्तियाँ:- अभिधा, व्यंजना और लक्षणा के विषय में बात की है और व्यंजना को काव्य के लिए सर्वोत्तम गुण सिद्ध किया है। इसका शीर्षक ‘शब्दार्थ स्वरूप निर्णय’ है।

3. तृतीय उल्लास

तृतीय उल्लास में अर्थ की विशद व्याख्या की गई है। अर्थ क्या है? अर्थ के कितने भेद हो सकते है? पूर्ववर्ती आचार्यों ने इस विषय में क्या कहा है? और स्वयं उनका इस विषय में क्या विचार है? इसका वर्णन किया गया है। इसका शीर्षक ‘अर्थव्यंजकता निर्णय’ है।

4. चतुर्थ उल्लास

चतुर्थ उल्लास में काव्य के प्रथम भेद ध्वनि काव्य के विषय में बताते हुए रस, रस की निष्पत्ति, उसके भाव, अनुभावों का विष्लेषण तथा पूर्ववर्ती आचार्यों के साथ उसका समालोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

रस में व्यंजकता किस प्रकार निर्मित होती है? वह श्रोता तक कैसे पहुँचती है? तथा ध्वनि से उसका क्या तादात्म्य है? यह इस अध्याय में बताया गया है।

इस अध्याय में रसवदलंकारों (ऐसे अलंकार जिनसे काव्य में रस की उत्पत्ति होती है) का भी वर्णन है और यह भी बताया गया है कि वे अर्थ व्यंजना में किस प्रकार महत्वपूर्ण सिद्ध होते है। इस अध्याय का शीर्षक ‘ध्वनि निर्णय’ है।

5. पंचम उल्लास

पंचम उल्लास में काव्य के दूसरे भेद गुणीभूत व्यंग्य काव्य के आठ भेद दिए गए हैं। पूर्ववर्ती आचार्यों के साथ उनकी परिभाषा की विवेचना करते हुए काव्य में व्यंजना शक्ति विषयक अनेक आचार्यों की परिभाषा तथा उदाहरण का खंडन-मंडन करते हुए अपने मत का प्रतिपादन किया है। इस अध्याय का शीर्षक ‘ध्वनिगुणीभूतव्यंग्यसंकीर्णभेद निर्णय’ है।

6. षष्ठ उल्लास

षष्ठ उल्लास में काव्य के तीसरे भेद चित्रकाव्य के दो भेद शब्द चित्र और अर्थ चित्र के विषय में बताते हुए पूर्ववर्ती आचार्यों की परिभाषाओं और उदाहरणों की समालोचना प्रस्तुत की गई है। इसका शीर्षक ‘शब्दार्थचित्र-निरूपण’ है।

7. सप्तम उल्लास

सप्तम उल्लास में काव्य के दोषों के विषय में विस्तृत व्याख्या है। श्रुतिकटु आदि 16 दोष गिनाये गए है और इनके विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। इस अध्याय का शीर्षक ‘दोषदर्शन’ है।

8. अष्टम उल्लास

अष्टम उल्लास में काव्य के गुण उनके तीनों भेदों की व्याख्या, आचार्य वामन द्वारा बताए गए दस अर्थ गुणों का खंडन तथा गुणानुसारिणी रचना के अपवादों की विवेचना की गई है। इस अध्याय का शीर्षक ‘गुणालंकार भेद निर्णय’ है।

नवम उल्लास में शब्दालंकारों की परिभाषा, उदाहरण, प्रयोग और अपवादों का वर्णन है।

10. दशम उल्लास

दशम उल्लास में अर्थालंकारों की परिभाषा, उदाहरण, प्रयोग और अपवादों का वर्णन है।

काव्य-लेखन (काव्य कैसे लिखें?)

काव्य ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ-सम्बन्धों के संकुचित मण्डल से ऊपर उठाकर लोक-सामान्य भाव-भूमि पर ले जाता है, जहाँ जगत की विविध गतियों के मार्मिक स्वरुप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है, इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता है।

वह अपनी सत्ता को लोक-सत्ता में लीन किये रहता है। उसकी अनुभूति सभी की अनुभूति होती है अथवा हो सकती है। इस अनुभूति-योग के अभ्यास के हमारे मनोविकार का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा और निर्वाह होता है।

जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक-भावात्मक है। इस अनेक भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी समझा जा सकता है, जबकि इन सभी का प्रकृत सामंजस्य जगत के भिन्न-भिन्न रूपों, व्यापारों या तथ्यों के साथ हो जाए।

इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य-जाति जगत के साथ तादात्मय का अनुभव चिरकाल से करती चली आई है।

जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य आदिम युगों से ही परिचित है, जिन रूपों और व्यापारों को सामने पाकर वह नर जीवन के आरम्भ से ही लुब्ध और क्षुब्ध होता आ रहा है, उनका हमारे भावों के साथ मूल अथवा सीधा सम्बन्ध है।

अतः काव्य के प्रयोजन के लिए हम उन्हें मूल रूप और मूल व्यापार कह सकते है। इस विशाल विश्व के प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष और गूढ़ से गूढ़ तथ्यों को भावों के विषय अथवा आलम्बन बनाने के लिए इन्हीं मूल रूपों में और व्यापारों में परिणत करना पड़ता है।

जब तक वे इन मूल मार्मिक रूपों में नहीं लाये जाते है, तब तक उन पर काव्य दृष्टि नहीं पड़ती है। वन, पर्वत, नदी, नाले, निर्झर, कछार, पटपर, चट्टान, वृक्ष, लता, झाड़, फूस, शाखा, पशु, पक्षी, आकाश, मेघ, नक्षत्र, समुद्र, आदि ऐसे ही चिर-सहचर रूप हैं।

खेत, ढुर्री, हल, झोंपड़े, चौपाये, आदि भी कुछ कम पुराने नहीं है। इसी प्रकार पानी का बहना, सूखे पत्तों का झड़ना, बिजली का चमकना, घटा का घिरना, नदी का उमड़ना, मेह का बरसाना, कुहरे का छाना, डर से भागना, लोभ से लपकना, छीनना, झपटना, नदी अथवा दलदल से बांह पकड़कर निकालना, हाथ से खिलाना, आग में झोंकना, गला काटना, आदि ऐसे व्यापारों का भी मनुष्य जाति के भावों के साथ अत्यंत प्राचीन साह्चर्य्य है।

ऐसे आदि रूपों और व्यापारों में वंशानुगत वासना की दीर्घ-परंपरा के प्रभाव से, भावों के उद्बोधन की गहरी शक्ति संचित है। अतः इसके द्वारा जैसा रस-परिपाक संभव है, वैसा कल-कारखाने, गोदाम, स्टेशन, एंजिन, हवाई जहाज ऐसी वस्तुओं तथा अनाथालय के लिए चेक काटना, सर्वस्वहरण के लिए जाली दस्तावेज़ बनाना, मोटर की चरखी घुमाना या एंजिन में कोयला झोंकना, आदि व्यापारों द्वारा संभव नहीं है।

काव्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

-

काव्य की परिभाषा क्या है?

मानव हृदय अनन्त रूपात्मक जगत के विभिन्न रूपों, व्यापारों में भटकता रहता है, लेकिन जब मानव अहम की भावना का परित्याग कर विशुद्ध अनुभूतिमात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे ‘कविता’ अथवा ‘काव्य’ कहते है।

-

काव्य के कितने भेद है?

विद्वानों के अनुसार काव्य के कुल 2 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

स्वरूप के अनुसार काव्य के भेद

शैली के अनुसार काव्य के भेद -

काव्य के कितने अंग है?

काव्य के कुल 3 अंग है, जो कि निम्नलिखित है:-

1. रस

2. छंद

3. अलंकार -

काव्य के कितने सौन्दर्य तत्व है?

काव्य के कुल 4 सौन्दर्य तत्व है, जो कि निम्नलिखित है:-

1. भाव-सौन्दर्य

2. विचार-सौन्दर्य

3. नाद-सौन्दर्य

4. अप्रस्तुत-योजना का सौन्दर्य -

काव्य के कितने गुण है?

काव्य के कुल 3 गुण है, जो कि निम्नलिखित है:-

1. ओज गुण

2. माधुर्य गुण

3. प्रसाद गुण -

श्रव्य काव्य की परिभाषा क्या है?

जिस काव्य का रस आस्वादन दूसरे से सुनकर अथवा स्वयं पढ़कर किया जाता है, उसे ‘श्रव्य काव्य’ कहते है।

-

श्रव्य काव्य के कितने भेद है?

श्रव्य काव्य के कुल 2 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

1. प्रबंध काव्य

2. मुक्तक काव्य -

दृश्य काव्य की परिभाषा क्या है?

जिस काव्य अथवा साहित्य को आँखों से देखकर, प्रत्यक्ष दृश्यों का अवलोकन कर रसभाव की अनुभूति की जाती है, उसे ‘दृश्य काव्य’ कहते है। इस आधार पर दृश्य काव्य की अवस्थिति मंच और मंचीय होती है। साधारण शब्दों में:- जिस काव्य की आनंदानुभूति अभिनय को देखकर तथा पात्रों से कथोपकथन को सुनकर होती है, उसे ‘दृश्य काव्य’ कहते है।

-

दृश्य काव्य के कितने भेद है?

दृश्य काव्य के कुल 2 भेद है, जो कि निम्नलिखित है:-

1. रूपक काव्य

2. उपरूपक काव्य -

महाकाव्य की परिभाषा क्या है?

महाकाव्य में किसी ऐतिहासिक अथवा पौराणिक महापुरुष की संपूर्ण जीवन कथा का आद्योपांत वर्णन होता है। चंदबरदाई कृत ‘पृथ्वीराज रासो’ को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है।

-

खण्डकाव्य की परिभाषा क्या है?

खण्डकाव्य में नायक के जीवन के व्यापक चित्रण के स्थान पर उसके किसी एक पक्ष, अंश अथवा रूप का चित्रण होता है। लेकिन, महाकाव्य का संक्षिप्त रूप अथवा एक सर्ग, खण्डकाव्य नहीं होता है। खण्डकाव्य में अपनी पूर्णता होती है। एक सम्पूर्ण खण्डकाव्य में एक ही छन्द का प्रयोग होता है।

अंतिम शब्द

अंत में आशा करता हूँ कि यह लेख आपको पसंद आया होगा और आपको हमारे द्वारा इस लेख में प्रदान की गई अमूल्य जानकारी फायदेमंद साबित हुई होगी।

अगर इस लेख के द्वारा आपको किसी भी प्रकार की जानकारी पसंद आई हो तो, इस लेख को अपने मित्रों व परिजनों के साथ फेसबुक पर साझा अवश्य करें और हमारे वेबसाइट को सबस्क्राइब कर ले।

मैंने एमएससी गणित से की है और कविता लेखन में विशेष रुचि रखता हूं। आशा करता हूं कि मेरी रचनाएं लोकप्रिय हों।।

Hey.

Suraj singh rawat

You are so good

Your help gave me a great help with study material ..

Thanku so much for you article

📚📚📚