वीभत्स रस की परिभाषा, भेद, अवयव और उदाहरण

वीभत्स रस की परिभाषा : Vibhats Ras in Hindi:- आज के इस लेख में हमनें ‘वीभत्स रस की परिभाषा’ से सम्बंधित जानकारी प्रदान की है। यदि आप वीभत्स रस की परिभाषा से सम्बंधित जानकारी खोज रहे है? तो इस लेख को शुरुआत से अंत तक अवश्य पढ़े। तो चलिए शुरू करते है:-

वीभत्स रस की परिभाषा : Vibhats Ras in Hindi

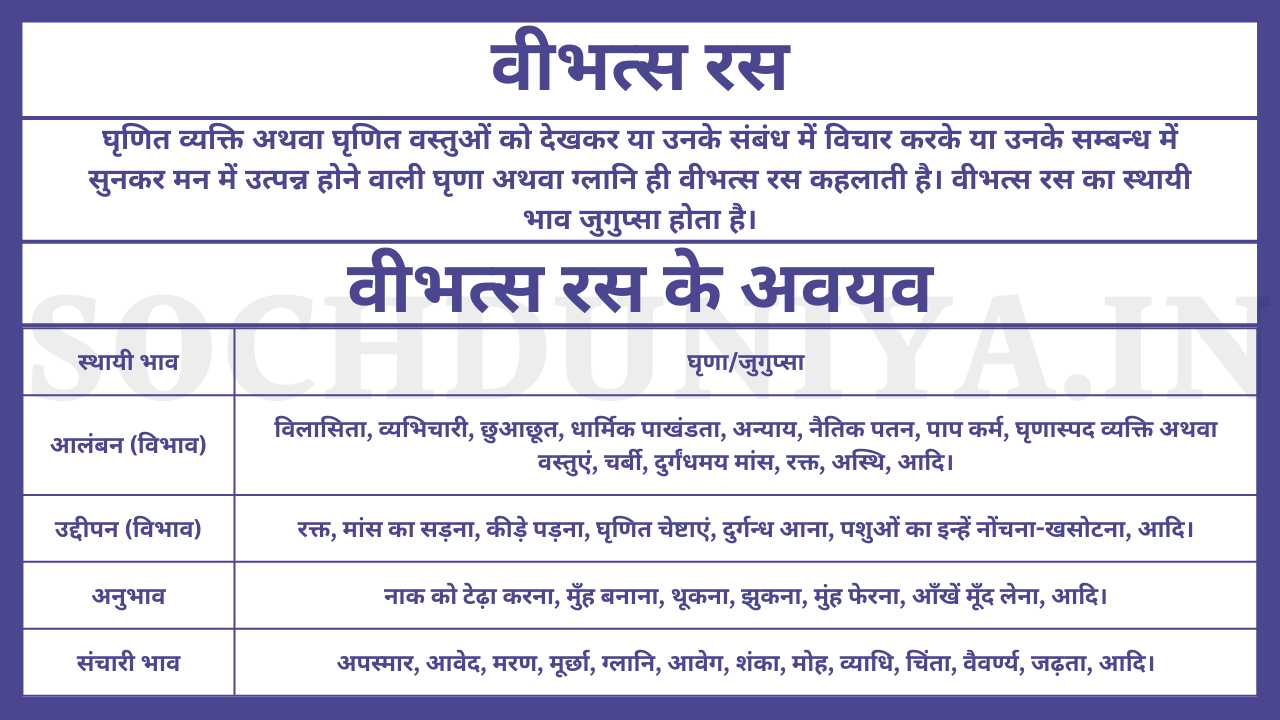

घृणित व्यक्ति अथवा घृणित वस्तुओं को देखकर या उनके संबंध में विचार करके या उनके सम्बन्ध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा अथवा ग्लानि ही वीभत्स रस कहलाती है। अन्य शब्दों में, वीभत्स रस के लिए घृणा व जुगुप्सा का होना अत्यंत आवश्यक होता है।

वीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। वीभत्स रस काव्य में मान्य नवरसों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। वीभत्स रस की स्थिति दु:खात्मक रसों में मानी जाती है। इस दृष्टि से करुण रस, भयानक रस तथा रौद्र रस इसके सहयोगी अथवा सहचर सिद्ध होते है।

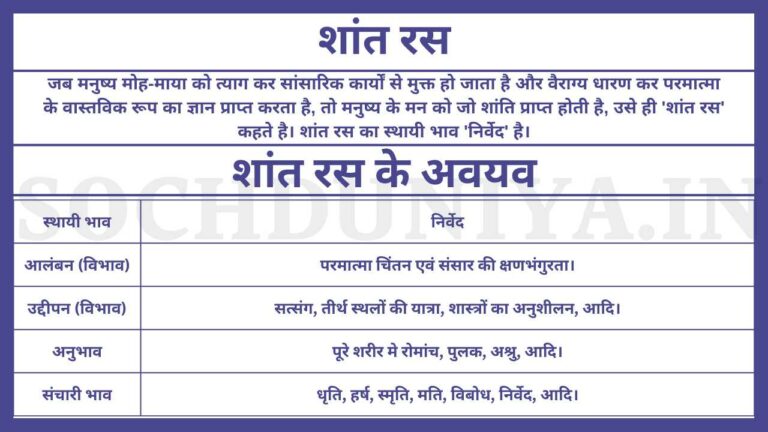

शान्त रस से भी वीभत्स रस की निकटता मानी जाती है। क्योंकि, अक्सर वीभत्सता का दर्शन वैराग्य की प्रेरणा देता है और अन्तत: शान्त रस के स्थायी भाव ‘शम’ का पोषण करता है।

वीभत्स रस के अवयव (उपकरण)

वीभत्स रस के अवयव निम्न प्रकार है:-

| स्थाई भाव | घृणा/जुगुप्सा |

| आलंबन (विभाव) | विलासिता, व्यभिचारी, छुआछूत, धार्मिक पाखंडता, अन्याय, नैतिक पतन, पाप कर्म, घृणास्पद व्यक्ति अथवा वस्तुएं, चर्बी, दुर्गंधमय मांस, रक्त, अस्थि, आदि। |

| उद्दीपन (विभाव) | रक्त, मांस का सड़ना, कीड़े पड़ना, घृणित चेष्टाएं, दुर्गन्ध आना, पशुओं का इन्हें नोंचना-खसोटना, आदि। |

| अनुभाव | नाक को टेढ़ा करना, मुँह बनाना, थूकना, झुकना, मुंह फेरना, आँखें मूँद लेना, आदि। |

| संचारी भाव | अपस्मार, आवेद, मरण, मूर्छा, ग्लानि, आवेग, शंका, मोह, व्याधि, चिंता, वैवर्ण्य, जढ़ता, आदि। |

भयानक रस का उत्पादक

- ‘भरतमुनि’ (तीसरी शती. ई.) के ‘नाट्यशास्त्र’ में वीभत्स रस को चार मुख्य उत्पत्ति हेतु रसों में स्वीकार किया गया है:- ‘बीभत्साच्च भयानक:।’

- इसके अनुसार वीभत्स रस भयानक रस का उत्पादक है। वीभत्स रस का स्थायी भाव ‘जुगुत्सा’ है, जो भयानक रस के स्थायी भय का मूल प्रेरक रहता है।

- भय यद्यपि आतंक आदि अनेक कारणों से भी उत्पन्न हो सकता है। लेकिन, सूक्ष्म दृष्टि से भयजनित पलायन के मूल में ऐसी किसी न किसी स्थिति की कल्पना अवश्य ही निहित दिखाई देती है, जो भीतर से घृणा अथवा जुगुत्सा का भाव जगाती है।

- ‘धनंजय’ (दसवीं शती. ई.) ने रसों में कार्य कारण-सम्बन्ध मानने का विरोध किया है। ये उक्त हेतु भाव को ‘सभेद’ की अपेक्षा द्वारा सिद्ध मानते है।

- वीभत्स रस श्रृंगार रस का विरोधी समझा जाता है क्योंकि, जुगुत्सा उत्पन्न करने वाले प्रसंग के आ जाने से श्रृंगार रस में रसाभास की स्थिति आ जाती है। श्रृंगार ‘हृद्य’ है और वीभत्स ‘अहृद्य’ अर्थात हृदय द्वारा अग्राह्य है।

वीभत्स रस की उत्पत्ति

वीभत्स रस का परिचय देते हुए भरतमुनि ने वीभत्स रस की उत्पत्ति अहृद्य, अप्रियावेश, अनिष्ट-श्रवण, अनिष्ट-दर्शन तथा अनिष्ट-परिकीर्तन, आदि विभावों से बताई है।

- सर्वाहार अर्थात सभी अंगों की निष्क्रियता, मुख-नेत्र-विघूर्णन, अर्थात मुख-नेत्र का संकुचित होना, वमन, कम्पन, आदि को अनुभाव स्वीकार किया है।

- संचारी अथवा व्यभिचारी भावों में अपस्मार, वेग, मोह, व्याधि, मरण, आदि की गणना की गई है।

- पुन: अनभिहितदर्शनश, रसगंधस्पर्श-शब्दकोश, उद्वेजन, आदि से भी वीभत्स की उत्पत्ति निर्दिष्ट की गई है तथा नयननासाप्रच्छादन, अवनमित मुख होने पर एवं अव्यक्त-पाद-पतन के द्वारा उसके अभिनय का आदेश दिया गया है।

- ‘नाट्यशास्त्र’ में ही वीभत्स रस का देवता ‘महाकाल’ तथा वर्ण ‘नील’ स्वीकार किया गया है।

- शैली की दृष्टि से वीभत्स रस के वर्णन में गुरु अक्षरों का प्रयोग उचित बताया गया है। करुण रस में भी यही विधान है।

वीभत्स रस की समस्या

करुण रस की भांति वीभत्स रस में भी आनन्दोपलब्धि की समस्या बताई गई है।

- आधुनिक मराठी लेखकों में वाटवे का मत है:- ‘स्वतंत्र आस्वादन के अभाव’ में वीभत्स रस को रस-व्यवस्था से ही बाहर कर देना चाहिए।

- केलकर ने भी लगभग इसका समर्थन किया है।

- बेडेकर की धारणा है:- यह बात वीभत्स रस को आधुनिक मनोविज्ञान की कसौटी पर तौलने और भरत-प्रणीत रस-व्यवस्था का मूल आधार न समझने के कारण ही हुई है।

- भरतमुनि ने रसों की कल्पना द्वन्द्वरूप में की है और इस प्रकार वीभत्स रस श्रृंगार रस के साथ मिलकर एक अविच्छेय ‘द्वन्द्व’ की सृष्टि करता है।

वीभत्स रस के भेद

वीभत्स रस के प्रकार अपने नाट्यशास्त्र में भरतमुनि ने वीभत्स रस के विभाजन की भी व्यवस्था कर दी है, जैसे:-

‘बीभत्स: क्षोभज: शुद्ध: उद्वेगी स्यात्तृतीयक:।

विष्ठाकृमिभिरुद्वेगी क्षोभजो रुधिरादिज:।।’

भरतमुनि के इस कथन के अनुसार वीभत्स रस के कुल 3 भेद है, जो कि निम्न प्रकार है:-

| वीभत्स रस के भेद |

|---|

| क्षोभज |

| शुद्ध |

| उद्वेगी |

- क्षोभज की उत्पत्ति रुधिराद्रि के देखने से मन में क्षोभ का संचार होने पर होती है और उद्वेगी, विष्ठा तथा कृमि के सम्पर्क द्वारा उदभूत होता है।

- शुद्ध वीभत्स रस की व्याख्या भरतमुनि के इस तरह विभाजन में नहीं मिलती है। जुगुत्सा का सामान्य भाव ही कहीं न कहीं उसका उत्पादक है, जिसमें किसी तात्कालिक स्थूल वस्तु की अपेक्षा नहीं होती है।

- ‘भावप्रकाश’ नामक संस्कृत के ग्रन्थ के रचयिता शारदातनय (13वीं शती. ई.) ने उक्त भेदों में से सिर्फ ‘क्षोभज’ और ‘उद्वेगी’ को ही मान्यता प्रदान की है। ‘शुद्ध’ को उन्होंने मान्यता प्रदान नहीं की।

- धनंजय (10वीं शती. ई.) ने ‘दशरूपक’ में भरतमुनि के कुल तीनों भेदों को यथावत स्वीकार कर लिया है।

- भानुदत्त (13-14वीं शती. ई.) ने ‘रसतरंगिणी’ में करुण रस की भांति बीभत्स रस के भी ‘स्वनिष्ट’ और ‘परनिष्ठ’ दो रूप स्वीकार किये है।

- साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ (14वीं शती. ई.) ने भरतमुनि द्वारा निर्दिष्ट बातों को यथावत वीभत्स रस के लक्षण में समाविष्ट कर लिया है, लेकिन उसके भेदों का कोई उल्लेख नहीं किया है।

वीभत्स रस का स्थायी भाव

वीभत्स रस का स्थायी भाव ‘घृणा/जुगुप्सा’ है।

- वीभत्स रस का स्थायी भाव ‘जुगुप्सा’ की उत्पत्ति दो कारणों से स्वीकार की गई है, पहला:- विवेक और दूसरा:- अवस्था भेद। प्रथम को ‘विवेकजा’ और द्वितीय को ‘प्रायकी’ संज्ञा दी जाती है।

- विवेकजा जुगुप्सा से शुद्ध वीभत्स तथा प्रायकी से क्षोभज और उद्वेगी वीभत्स को सम्बद्ध किया जा सकता है।

- अधिकांश हिन्दी काव्याचार्यों ने ‘जुगुप्सा’ के स्थान पर ‘घृणा’ को वीभत्स रस का स्थायी भाव बताया है।

- भिखारीदास ने लिखा है:- ‘घिनते है वीभत्स रस।’

- पर कहीं-कहीं कवियों ने दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे:- देव ने:-

‘वस्तु घिनौनी देखी सुनि,

घिन उपजे जिय माँहि।

छिन बाढ़े बीभत्स रस,

चित की रुचि मिट जाँहि।

निन्द्य कर्म करि निन्द्य गति,

सुनै कि देखै कोइ।

तन संकोच मन सम्भ्रमरु

द्विविध जुगुत्सा होइ।।’

उपरोक्त पंक्तियों से सिद्ध होता है कि घृणा अथवा घिन को कवियों ने जुगुप्सा का पर्याय समझकर ही प्रयुक्त किया है। देव ने यहाँ जुगुप्सा की द्विवध उत्पत्ति स्वीकार की है, लेकिन वह विवेकजा और प्रायकी के समान्तर नहीं है।

वीभत्स रस का चित्रण

- कभी-कभी वीभत्स रस का कुछ अन्य रसों से पृथक्करण कठिन हो जाता है।

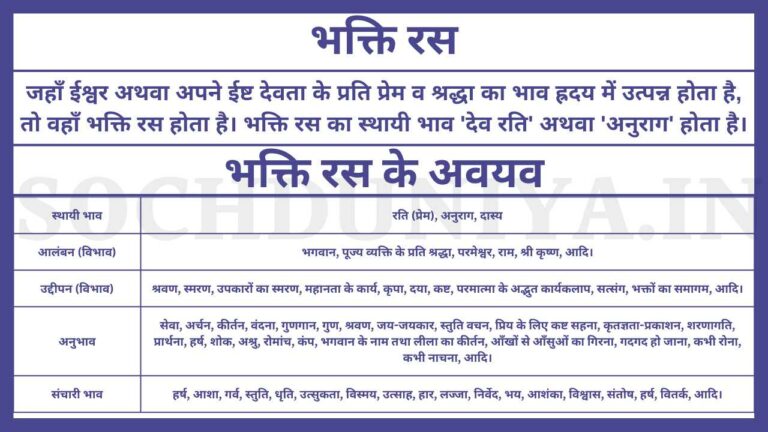

- शान्त रस और भक्ति रस के प्रसंग में भी नारी के प्रति वैराग्य भावना व्यक्त करने की दृष्टि से अथवा क्षणभंगुर शरीर के प्रति मोह कम करने के लिए इनका वीभत्सतापूर्ण चित्रण किया जाता है।

- संस्कृत के स्तोत्रों में ‘नारीस्तनभरनाभिनिवेशम्………एतन्मांसवसादिविकारम्’ अर्थात नारी के विविध अंग मांस-मज्जा के विकार मात्र है, कहा गया है।

- सूरदास ने अपनी पंक्तियों में लिखा है:-

‘जा दिन मन पंछी उड़ि जैहै।

ता दिन मैं तनकै विष्ठा कृमि कै ह्वै खाक उड़ैहैं।।’

- ऐसे स्थलों पर जुगुप्सा स्वयं स्थायी भाव न होकर ‘शम’ का सहायक संचारी जैसा प्रतीत होता है। इसलिए, यहाँ पर वीभत्स रस नहीं माना जायेगा।

वीभत्स रस का मुख्य प्रयोग

- हिन्दी काव्यों में वीभत्स रस का प्रयोग मुख्यत: युद्ध वर्णन के प्रसंगों में मिलता है।

- पौराणिक परम्परा की कथाओं के अन्तर्गत राक्षसों और दानवों के क्रियाकलाप तथा नरक, आदि के चित्रण में भी वीभत्स रस का विशेष समावेश मिलता है और काव्य में उनका वर्णन भी प्राय: वीभत्स रस की कोटि में आता है।

- ‘कवितावली रामायण’ में तुलसीदास ने वीभत्स रस का एक स्थल पर अच्छा चित्रण किया है, जो कि निम्नलिखित है:-

‘औझरी की झोरी काँधे,

आँतनि की सेल्ही बाँधे।

मूँड के कमण्डल,

खपर किये कोरिकै।

जोगिनी झुटुण्ड,

झुण्ड-झुण्ड बनी तापस-सी।

तीर-तीर बैठीं सो,

समरसरि खोरि कै।।’

वीर काव्यों में युद्धभूमि के वर्णनों में वीभत्स रस का विशेष प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार हरिश्चन्द्र ने अपने नाटक ‘हरिश्चन्द्र’ में शमशान भूमि का चित्रण किया है।

वीभत्स रस के उदाहरण

उदाहरण:- 1

आँखे निकाल उड़ जाते,

क्षण भर उड़ कर आ जाते।

शव जीभ खींचकर कौवे,

चुभला-चभला कर खाते।

भोजन में श्वान लगे,

मुरदे थे भू पर लेटे।

खा माँस चाट लेते थे,

चटनी सैम बहते बहते बेटे।।’

उदाहरण:- 2

‘सिर पर बैठो काग,

आँखि दोउ खात निकारत।

खींचत जी भहिं स्यार,

अतिहि आनन्द उर धारत।

गिद्ध जाँघ कह,

खोदि-खोदि के मांस।

उचारत स्वान आँगुरिन,

काटि-काटि के खान बिचारत।।’

उदाहरण:- 3

‘बहु चील्ह नोंचि ले जात तुच,

मोद मठ्यो सबको हियो।

जनु ब्रह्म भोज जिजमान कोउ,

आज भिखारिन कहुँ दियो।।’

उदाहरण:- 4

‘जा दिन मन पंछी उड़ि जैहै।

ता दिन मैं तनकै विष्ठा कृमि कै ह्वै खाक उड़ैहैं।।’

वीभत्स रस से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

-

वीभत्स रस की परिभाषा क्या है?

घृणित व्यक्ति अथवा घृणित वस्तुओं को देखकर या उनके संबंध में विचार करके या उनके सम्बन्ध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा अथवा ग्लानि ही वीभत्स रस कहलाती है।

अन्य शब्दों में, वीभत्स रस के लिए घृणा व जुगुप्सा का होना अत्यंत आवश्यक होता है। वीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। -

वीभत्स रस का स्थाई भाव क्या है?

(अ). रति

(ब). हास

(स). शोक

(द). जुगुप्सा

उत्तर:- जुगुप्सा -

निम्नलिखित में से ‘धार्मिक पाखंडता’ क्या है?

(अ). आलंबन विभाव

(ब). अनुभाव

(स). संचारी भाव

(द). उद्दीपन विभाव

उत्तर:- आलंबन विभाव -

निम्नलिखित में से ‘मरण’ कौनसा भाव है?

(अ). स्थाई भाव

(ब). अनुभाव

(स). संचारी भाव

(द). उद्दीपन विभाव

उत्तर:- संचारी भाव -

‘जुगुप्सा’ कौनसे रस का स्थाई भाव है?

(अ). शांत रस

(ब). वीभत्स रस

(स). वात्सल्य रस

(द). रौद्र रस

उत्तर:- वीभत्स रस -

निम्नलिखित में से ‘कीड़े पड़ना’ क्या है?

(अ). विभाव

(ब). अनुभाव

(स). उद्दीपन विभाव

(द). आलंबन

उत्तर:- उद्दीपन विभाव -

निम्नलिखित में से ‘थूकना’ क्या है?

(अ). उद्दीपन

(ब). आलंबन

(स). विभाव

(द). अनुभाव

उत्तर:- अनुभाव -

निम्नलिखित में से ‘दुर्गंधमय मांस’ क्या है?

(अ). आलंबन विभाव

(ब). अनुभाव

(स). संचारी भाव

(द). उद्दीपन विभाव

उत्तर:- आलंबन विभाव

अंतिम शब्द

अंत में आशा करता हूँ कि यह लेख आपको पसंद आया होगा और आपको हमारे द्वारा इस लेख में प्रदान की गई अमूल्य जानकारी फायदेमंद साबित हुई होगी।

अगर इस लेख के द्वारा आपको किसी भी प्रकार की जानकारी पसंद आई हो तो, इस लेख को अपने मित्रों व परिजनों के साथ फेसबुक पर साझा अवश्य करें और हमारे वेबसाइट को सबस्क्राइब कर ले।